漢字のユニークさを探究!新たなシリーズ始まりました!漢字の構造を字形、字義、字音から、漢語の系譜を起源からたどります!字幕もぜひご覧くださいませ!暖かいお言葉かけを下さりましたら、SNSでシェアー下さりましたら、今後の制作の励みになります。KF-Ars Sinica、KF-Scholaと併せて、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年4月16日

皆さま、こんにちは!

KF-Ars Sinica(系譜でたどる中華文化)、「漢字のユニークさを見てゆきましょう」というシリーズが続いておりますけれども、

この間はこの甲骨文で盛り上がりましたけど!

これ左右で反対ほど書いてある!

反語かというところから、

否定辞「弗」があったりですね!

それにこの「亡」「不」とか、本当に否定辞がいっぱい出てきました!

そういったものから始まり、この否定辞は何だと興味を持ってしまいまして、ずっと取り上げてまいりましたけどね。

その時にじゃあ、ご興味お持ちの方はお調べになってみて下さいなんて言っちゃったけれども、

もうやるしかないかないと!

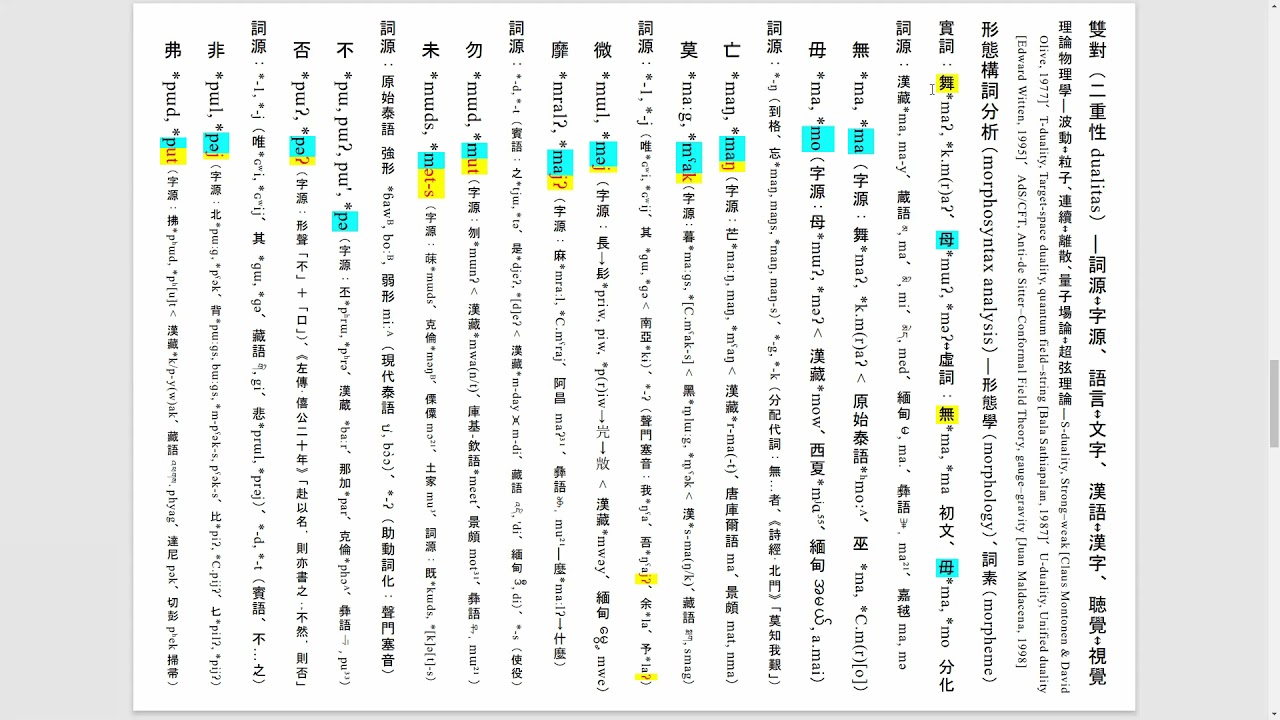

もう私、否定辞について考えました! ということで、こんなものを用意してしまいましたので見ていきたいと思います。

これですけれども、

沢山、否定辞を集めてきて考えていたんですけれども、

私、思ったんですね!

もう本当に言語と文字を我々はずっと見てまいりましたけれども、

本当に同じその内容を言うに関しても、

音と形が常に関係してきて、

その二つをずっと言ってまいりました!

語源と字源がある!それは言語と文字の関係でもある!

更に我々が見ているのは、KF-Ars Sinicaですから、(系譜でたどる)中華文化ですから、

漢語と漢字はどういう問題かと言ったら、

音と形だと言いましたけれども、

これを耳から入ってくる!目から入ってくる!

それで言ってまいりました!

言語と文字は伝えたい、残したいということだった!

これはdualityなんじゃないか!

これはどういうことかと言ったら、双対性というんですけど、

もしくは二重性、duoとは(ラテン語)で二ですが(更に印欧祖語*dwóh₁で古典ギリシア語δύο、サンスクリット द्व, dvá、ゴート語 𐍄𐍅𐌰𐌹, twai、スラヴ語ⰴⱏⰲⰰ, dŭvaなどが対応)、duālitāsとは「二であること」、「二つのこと」ですけども、関係してくると思ったんです!

それを実は私すごいやはり現代物理学に興味がありまして、

特に理論物理学に興味がありまして、その中で元々この問題とは、

もう物理学の中では、かなり古い問題でして、もう何百年も前から(ホイヘンスとニュートンらが)、

光は波か粒かとずーっと論争がありまして(アインシュタインやハイゼンベルクが、波動性と粒子性の二重性Wave–particle dualityを認め)、

そこから現代的な言い方をすると、まあ波動と粒子ですが、

これは結局、エネルギーが連続的に変化していくか、もしくは離散的に見ていくかという、

粒子というと離散的になる!

どういうことかといったら、

粒子は一つのカプセル!パケットですね!

それでエネルギーが積み上げてゆくとは、 飛び飛びの値になり、

しかし、波がいくというと、連続的に増えたり、減ったりして、

それを離散化、飛び飛びにするのが、量子化(quantilization)と言いますけど、

quantumとは、ラテン語quantusで結局「どれぐらい?」という意味です(印欧祖語*kʷíh₂ontsに遡り、古典ギリシア語πόσος、サンスクリットकियत्, kíyat、アヴェスタ語cuuaṇt、ゴート語𐍈𐌰𐌽. ƕanと関係して、語根*kʷíh₂の中性形*kʷísに分析され、究極では*kʷ-は疑問の意味です)。

まあラテン語でいくつ?とか、そういうことから始まり、

それを理論物理学で量子場論(quantum field)という見方があり、

それと超弦理論(super-string)という見方がありまして、

もう色んな同じ自然を、こっちからいくのか、あっちからいくのか、違う見方をするんですよね!

それでそもそも、そうすると量子場と重力理論、ヤン=ミルズさんが考えたもの(非可換ゲージ場理論)と、アインシュタインが考えたもの(一般相対性理論)はなじまない!

量子双対とゲージ場がなじまない!じゃあ、どうしたらいいんだと!?

もう物理学者はどうしても、同じ自然を統一的に見たい!

まあ、その昔は統一場理論(unified field theory)とか、もう統合したいといきまして、

それで統合していこうとするとき、この理論とこの理論は、別々に研究してきたけれども、

本質的には同じ形(formation)じゃないかとか言い出してきたり、

それをどんどん、これとこれは同じじゃないかと、色々言ってきたのが、双対性(duality)と言いまして、

これとこれの二重性、ものを見たときに、こっちから、こっちからというような、

量子場論と超弦理論は同じことを違う形式(formation)で言っているだけみたいにして、

もっと、それを統合する発想があるんじゃないかとか、ウィッテン(Edward Witten)という物理学者がぶっ飛んでいますが、

彼はそれでM理論(M-Theory)を作っちゃったりして(Edward Witten (1995). String theory dynamics in various dimensions, Nuclear Physics B 443 (1): 85–126.)、

それとか、ディラック(Paul Adrien Maurice Dirac, 1902-1984)が、昔にずっと前に重力場を量子化したいと言いましたが(Paul Adrien Maurice Dirac (1958). The Theory of Gravitation in Hamiltonian Form, Proceedings of the Royal Society of London Series A 246: 333–43.)、

AdS/CFT対応という(量子重力理論 Anti-de Sitter spaceと共形場理論 Conformal Field Theoryの)対応関係(重力/ゲージ双対) 、他のもの(理論)同士の対応関係があり(Juan Maldacena (1998). The Large N limit of superconformal field theories and supergravity, Advances in Theoretical and Mathematical Physics. 2 (4): 231–252.)、

最初は光は波か粒かから始まり、

今でも現代的にも、もう、どんどん先鋭化していきまして、

全然違う方向から見た二つが、実は同じことを言うとありました!

そうしたアイディアから、私は、漢字において、これは、もう漢語と漢字、もしくは、言語と文字とは、

全然違う発想の言語学、文字学でゆきますが、最終的には一緒のことを言ってるとして、違う方面で本当にもう両方で最先端で研究してきたものを統合して見ていこうと、

「この字はこんな音でした!すごいですね!」では終わらせたくない!

もう、ここはグインと行きたい!言語と文字に関して、漢語を話してた人たち、漢字を生み出した人たちと一体になりたいと始まっちゃって、

探究したい気持ちになっていますが、

じゃあ、どうやって追究していくんだ!?と言ったら、

基本的に言語とは、色んな概念をくっつけて、ある概念とある概念をくっつけて、また新しい概念を作るという、

この間にもう接頭辞(prefix)、接尾辞(suffix)で大盛り上がり!

それ語根(root)に何かマークを前とか後ろにくっつけて、言葉を作っていっちゃう!

そういった人間の言語とは、「もの」と「もの」の結合関係を言ってるんですよ!

まあ、言語学的に言うと、語幹、語彙の幹(stem)があって、

それでその中で語根があって、語の根っこ(root, radix)があり、言語を木に譬えちゃうんですね!

それで根っこ(root, radix)で(漢蔵語族は屈折語ではなく孤立語であるため、一般には漢語には語幹stemは出ません)。

それで見たときに、それにまた色んなものをくっつけて、それで(新しい概念が)出来てくるわけですよ!

ということは、それを別の見方をすれば、

ここに書いてあります形態統辞分析(morpho-syntax analysis)はどういう意味なんだと!?ギリシア語です!まあ、英語ですけど!

morpho, μορφή は「形」(ラテン語fōrmaと類推して、エトルリア語*mormaに語源を求める説があります)!言語の形!どういう意味だ!?後から見ていきたいと思いますが、

syntax, σύνταξιςは、もうsyn, σύνは「一緒に」(アッティカ方言 ξύν、ミケーネ語ku-suから、印欧祖語*sem-に遡り)、taxis, τάξιςは「置く」(τάσσωは、印欧祖語*teh₂g-に遡り、ラテン語 tangere、英語touch、接弦 tangent、トッカータ toccataに関係します)!並べて置いていく!

何らかのものをブロックみたいに積み上げていくと!

analysis, ἀνάλυσιςは、もうana, ἀνα-は(印欧祖語*h₂en-に遡り、サンスクリットअनु, ánu、古ペルシア語𐎠𐎴𐎠, anā、スラヴ語на, na、ゴート語𐌰𐌽𐌰, anaに関係して、)「完璧に分けちゃう」(λύωは印欧祖語 *lewh₁- に遡り、ラテン語 luo、サンスクリット लून, lunā́tiと関係して、)

切り刻む!完全に切り刻み、色んな複合的なものが、バーンと置いてあり、配置されているもの、関係性を全部を切ります!

全て分析、分解して、理解をしていこう!それがよく形態論(morphology)という、言葉の形を見ていきたい!という学問です(Cambridge University Pressの二冊:Peter Matthews (1991). Morphology、Robert D. van Valin; Randy LaPolla (1997). Syntaxが概論としてよく、特に後者の著者は漢蔵語族の研究で有名です)。

それは何故かと言ったら、先ほど私が申し上げたよう、

もう、全部がばらばらになって、最後にもうそれ以上もうばらばらにできないところまで行ったのは、

詞素、形態素(morphème)といい、これが言葉の素です(語尾-èmeは音素 phonèmeと同じく、特に遺伝子 gèneが古典ギリシア語 γενεά, geneaのアオリスト不定詞 γίγνομαι, gignomaiに類推されて命名され、言葉を構成する遺伝子のようなイメージが内在されます。)!本当に漢字を見れば意味が解っちゃうということですけれども。

それを見ていこうということなんですよ!

もう、とにかく理解をしたいときには、細かい所まで全部を切り刻むしかないと、

それでまたその組み立て方を見ていこうと、その関係性ですよね! ということでやっていきたいと思いますが、

それで面白いことに、じゃあ、先ず分析をする(analysis)となり、

分析していくにしても、幾つかの作戦があり、

それは基本的に漢語とは元々、もっと古い、もっと他の言語たちと分かれる前の先祖からずっと分かれてきていて、

じゃあ、そこに同じ先祖ではという言語を全部持ってきて、ダーンと並列的に見て、

その根っこ(root, radix)の部分、言葉のこの部分は、ここと一緒と、

そうしたもう似たもの、違うところ、それをどんどん見ていきますが、

基本的には、大きな問題があり、それはどうしてかというと、

漢字は結局、文字自体には音が書いてくれてないんです。

表語文字(logogram)と言いますけど、logo 言葉(λόγος, logosは「言葉」)で書くgram(γράφω, graphoは「書く」です)。

また、表意文字(ideogram)とも言いますよね!ideo(ἰδέα, ideaは「概念」)はアイディア、イメージ、その意味を形で書いてるから、

基本的にはそれを見たとき、 そこから音は出てこないから、ここにこう必ず漢字には、この読み方は全部アルファべットで書いてありまして、

何故かと言ったら、表音文字(phonogram)ですから、アルファベットは、 その音で書いてくれている!

だから、音が分かるんだと、もう漢字をどんなに見ても、音は出てこないですよ!音が分かんない!

だから、大量の漢字だけは、そうした不思議なシステムは、とにかくユニークなんですよ!

そうしたシステムを発達させたから、しょうがないと、

まあ、今生きている漢語の子孫、 色んな方言を見ましたが、それから見ていこうとなりまして、

それは下から上に遡り、上古漢語、今から3000年前の漢語を見たい時には、今の現代から下が上に遡るか、

もしくは、大量に今残されている漢蔵祖語という同じ先祖から分かれた言語たち、両方をこことここがこのぐらい関係があるかなと見ていき、

どんどん遡り、別れるところまで行くと、究極的には、こうじゃないかなというところ(漢蔵祖語)から下がってくる!

上から下がってきて、下から上がっていき、挟み撃ちをするという作戦もありますけど(初回動画でサンドウィッチ作戦と名付けましたが、)

基本的には漢字の中だけで見ると、ずっと言ってまいりました!

同じ部品が漢字にくっついているもの、 大体ここには音を表わしている部分があかといったとき、

その周りに付いてくる部品で意味は、少し変わっているけれども、同じ音かと諧声系列、声(音)が諧(かな)うということですが、

それだったり、ある文字のある文字を入れ替えて使ってたり、それは音が一緒だから(もしくは近似しているから、)

とにかく、この実詞を書いてある!虚詞と書いてある!

これを見ますと、虚詞とは、文法的な要素があるものなんですよ!

実詞とは、ちゃんとものの形などがありまして、

だから、基本的には、この「無」を表したときには、「舞」の形を表わした文字で音が似ているから、借りてきちゃうんですよね! これは仮借なんですよね!

それで「母」で「毋」という、これも音が似ているからですね。

それで面白いことに、私これ二つのものを持ってきた理由があって、

この「舞」に対して、「無」の方が、「ない」という方が、初文ということでしたが、「ない」で使われちゃったから、

「舞」の方はしょうがない、脚「舛」をくっつけちゃったという、

そういう風に分けて、元の意味が追いやられて、はっきりきちんと部品をつけて、踊る足「舛」をつけて、「舞」にしたとか、

それとか、「母」と「毋」の場合は少し楷書でも違いますね。

もう後に少し書き分けたことにより、分化したという方法があり、

何かを付け加えることにより、文字が初文と繁文といい、繁らせると書くんですけども、

また違う部品をくっ付けて多くするタイプと、書き分けて、きちんと、これ「毋」は否定辞で使うのか、本当の「母」か分かるんですよね。

そういった仮借(かしゃ、かしゃく)という使われ方があり、

それでかつ、元々ある文字だけれども難しい!書くの面倒だから、音が近いから、 もう借りちゃえと、それを通仮といい、通るに仮り!

だから、同じ音が通るから、借りちゃえということ(音通)であったり、

あとは押韻、韻を踏むってことですよね!

そうすれば、最後のところが一緒であれば、この漢字とこの漢字の最後の部分(の音、韻母)が一緒なんだ!韻母が一緒なんだと分かったり、

そういったことでやはり、母音や子音の変化や脱落とかを見たり、

この間みたいに接頭辞(prefix)と接尾辞(suffix)を付け加え、付加することにより、意味が変化するとか、

それらも注意深く見ていたりすると、色々分かってくるんですね!

それを見ていくんですよ!

それであったりとか、もう色んな《説文解字》という、字書、その文字に関して述べた、もう全部、網羅的に伝えてくれるものとか、

義書といって、今度は字義について書いてくれて、この字とこの字は同じ意味を持っているとか、

今度意味の方でリンクさせてくれたり、それは《爾雅》とか、あとは《方言》という面白い貴重でして、2000年前にこの言葉は他の方言では、こういうんですよと、全部リンクさせてくれてる!意味で

まあ、それだけで音がかなり一致してるのもありますね!でもちょっと違うとか、

「韻書」といい、(反切で)この漢字はこの漢字と同じ音ですよと言う、最初は「直音」といい、これと同じ音と書いたりとか、

「音註」といい、音が同じだから意味も同じなだと、同じ声符を持っていれば、もう大体似たところから、言ってみれば、

文字が当てられる前の(同じ語源の)音(言葉)から意味が分化して、

文字で後に書き分けられても、 それはもともと同じだった!

だから、音で注釈を加える方法も使われたり、

それでかつ最終的なのは、最初の部分と最後の部分で切って、

もう最初の部分は、この漢字のこの字と、あとの部分はこの漢字のこの字と音が同じで前と後で定義しちゃう反切という方法でしたけれども。

色んな発想で(上古漢語の再構が)少しずつ精密になってきてますが、

それで体系化して、全部この漢字とこの漢字は、音が同じグルーピングだとされてきて、

それとか、甲骨金文とか、楚簡という、秦より前の時代でどういう形で漢字が使われてきたかが分かる資料ですごいで分かってくるとか、

色んな証拠を集めていくんです! その漢字の使われ方を変わり方などに関して、

それに加えて、もうこの間、最新だ!と、私がもうすごい強烈に言ってまいりましたけど、

もう、漢語族(Sinitic)と古い時代にかなり言葉のやり取りをしていたという話も出てきましたけど、

もう、中国の南の方にいた、オーストロアジア語族とか、もうミャオ・ヤオ語族とか、 オーストロネシア語族、タイ・カダイ語族、 更にはもうちょっと後になると、

日本語とか朝鮮語も、かなり漢字の音を借用していて、意味ももちろん(引き継いでおりまして、)

それでもっと古い時代には、インド=ヨーロッパ語族やモンゴル語族など、北の方の言語にも外来語みたいな形で言葉のやりとりしていて、

どんどん捜索範囲を広げて、そうした借用関係でも、音が分かってきたりとか、

もう漢蔵語族について、先ほど申し上げた漢語と同じ先祖を持ってる言語から分かれたというのも、何百もありまして、

語族ですから、その中に少しサブグループが何十もあるんですよ!

更にその中に言語が何百もあり、

更にその下二方言が何千、何万とあって、

それらを全部調べまくって音(と意味)のデータを得て、

それで文字がある言語は意外と少ないですよ!

漢蔵語族でも、漢語(中国語)、蔵語(チベット語)、驃語(ピュー語)があり、それもなかなか少ないんですよね。その後に絶えてしまったりして!

もうビルマ語もそうですけど、それで西夏語、彝語ぐらいしかないですよ!文字は!

殆どあとは口で喋ってるだけで文字はない!

そういう音とか、あとは形態論(や意味論)と言いますけど、

今、出てきましたよね!この言葉の形成のされ方、それとその中で意味の広がり方、

それで言語と文字など今、私が列挙してきたことを全て総合的に見ていくと、色んな所から証拠が上がってきて、色んな事が見えてきて、

これはもうすごい言語がどうしてこのように機能するかを分析するとは、これは謎解きの面白さでもあるし、パズルじゃないかという!

ものすごい大量に証拠を集めれば集めるほど、より精密に分かりまして、面白くなってきてるんですよね!

これまた戻っちゃうと、元々、物理学でもそうなんですよ!

昔は原子核(核物理学)から、素粒子(素粒子物理学)、更にクオーク(ハドロン物理学)、更にハドロンの弦模型(ストリング)、更に膜模型(メンブレーン)に行き、どんどん小さくなっていくんですよ!

もう究極的な所まで行く!

言葉もそうでして、何故、最先端なのかと言ったら、

ここにあるのが、鄭張尚芳という学者が、まあ今から30年ぐらい前にしたものと、

今はバクスター=サーガルが研究したものを見ると、

もっともっと細かいとこまで分かってきてるんですよね!

だから、その最高の最先端の言語学に興味あり、それでそれをこれから否定辞において見てきたいと、

ものすごくイントロダクションが長くなっちゃいましたけど、

大きな概略で言うと、こういうことなんです!

そうした世界観で言語と文字の関係を見ていきたい!

そういう壮大な話になってきちゃった!

私の頭の中ではそう、今申し上げた全部列挙してきた内容が、全部頭の中に入ってきて、全部それが刺激としてくるんですけど、

それを上手くまとめてみると、今度否定辞をじゃあやってみようとしたとき、私はこういうことを思ったんですよ!

先ず、少なくとも、否定辞をブワーッと全部思いつく限り並べました!

それで本当に一つ一つに関して分類してたんですよ!

私はそれでどういう見方をするかというと、一番この鄭張尚芳でよく見てきましたが、

Baxter-Sagartの方が本当に細かい接頭辞、接尾辞に関して、もうすごく研究が進んでいますから、こちらを見ていきたいと思うんですけども。

先ず漢蔵語族で色んな言語がものすごい数ありますが、

じゃあ、否定辞はどこから来ているかといったら。

やはり*ma, ma-yは否定だった!やはりそういうオリジナルな形がありました!

それでチベット語མ, ma、ビルマ語မ, ma.で殆ど同じなんです!彝語(ロロ語)ꂸ, ma²¹、嘉毧語(ギャロン語)ma, məだから、殆どもう m で来て同じだ!それで漢語「無」は*maですよね!

この「無」*ma, *maとは、「有」*ɢʷɯʔ, *[ɢ]ʷəʔ(ある)に対しての「無」(ない)ですよね!

「有無」という熟語は結局「ある」と「ない」なんですよ!オンとオフの関係!

それが一番シンプルな形、もうこれ以上はもう分解できないシンプルな形になってるんですよね!

それで基本的に実際、これ《玉篇》「無,不有也。」という辞書には、それ「無」とは「不有」、「有でないこと」を「無」と書いてあるんですよね。間違えない!

ちゃんと対の概念ですよね!電子と陽電子みたいな、プラスとマイナスみたいになってるわけですよ!

これで次のこの「毋」*ma, *moとなり、鄭張尚芳は同じですが、Baxter-Sagartは母音が違っていて、

それを見ますと、こっちは少なくとも、段々と否定でも、「あるなし」の否定ではなく、動詞が「しない」という意味で否定するときに(助動詞として)使うように分化していった!

元々、語源は一緒ですよね(《詩經·谷風》「毋逝我梁、毋發我笱」では、動詞「逝」「發」を否定しています)!

だから、こういった形でもう一番シンプルなオリジナルな形が2つが見えてきたと!

これで次を見たら、私はこう思ったわけですよ!

この一番シンプルな形に対して、ŋ(ng)が付いてる!鼻音が入ってる!ŋが付いてる!これは何だと言ったら。

元々甲骨文で「亡」と「無」が同じように使われてはいましたが、

この「亡」とは、結局どっちかといったら、単なる「ない」ではなく、失った、亡くなった人とか言うわけですよね!失うという意味がある!

しかも、「忘」*maŋ, maŋs, *maŋ, maŋ-sも含んでいる!「心」をこれ付ければ音も一緒ですよ!

それで*s- suffixが付いて動詞化されていますね!

だから、この「亡」は「失う」という意味がありますね(使役の接頭辞 *s-が付いた「喪」*smaːŋ, *s-mˤaŋ、助動詞化の接尾辞 *-ʔが付いた「罔」*mlaŋʔ, *maŋʔ も同じ語根から導出され、チン祖語 *maŋやジンポー語 ma に対応して、漢蔵祖語*ma-tのうち、語根 maに対して、*-nなどの形態素が付加され、「喪失する」意味になりました)!

「亡失」する熟語がありまして、そういう意味は、この接尾辞(suffix)は到格(terminative suffix)といいますよね!

結局(terminate)、終いにはという、達成される意味だから、

「ない状態になること」ですよ!だから、「亡くなった」、「完全になくなった」、「消え失せた」、「消滅する」ニュアンスがあります!

だから、到格の接尾辞*-ŋが付いているから、ああ、なるほどと!

それで実際、本当にそうした使われ方をします(《詩經·谷風》「何有何亡」では、古い形「有」と「亡」の対立で使われながら、「亡失」という動きやその結果を内包します)!そういったニュアンスを持ちます!

それでしかも次のこれこちらに行きますよ! これ*-g, *-kが付いてる!これは何で*-g, *-kか!?

*-g, *-kは分配代詞(distributive pronoun suffix)と書いてありますが、

これは、「何とかであるもの」と書いてありますよね!「何とかであるもの」がないという否定ですよ!

もっと分かりやすい例で《詩経》では、私が《詩経》を引いてきたのは、《詩経》は今伝わる文献の中で最高層!一番古い時代に書かれたからですが、その中の《詩経·北門》という詩の中では、

「莫知我艱」は「(私の苦しみを)知る者がない(知る人がいない)」という「知る何々がない」という「者」を否定しているから、

*-g, *-kにはそうした意味があり、実際文言文、所謂、漢文、古典中国語でも、そうした使われ方をしていますね(「莫(なか)れ」の意味では意外と後に生じました)!

だから、ここでもちゃんとなるほどと説明がつくと!

これで今度は次のこの「微」も「ない」という意味で使われますが、

どっちかというと、これは仮定を伴う、否定ですよね!

どういうことかと、「もしこれがなくんば」みのような、「ないとしたら」という、条件節みたいになっています!

これはどうしてそうなるんだ!?これはこれに対して、母音a→əが変わり、それにつられて「j」 が付いてる!

じゃあ、これ「j」は何だと!?、私は考えますと、

そうすると、これは「唯」*ɢʷi, *ɢʷij、「其」*ɡɯ, *ɡəと付いて、それに否定が付いてるんですよ!

この 「j」(「唯」「其」)は、「こういうような状態」という、「それ何とか」と言えば、「こういう状態」の全体を(「唯」「其」に)パッケージにしてるわけですよ!

それを否定して、そうした何らかの概念があり、それを否定する!

だから、仮定したものを否定するとなります!

この接尾辞も、ああなるほど、そういうことかと、非常に本当に納得しちゃう!

それで実際《詩經·柏舟》「微我無酒,以敖以遊」の中でも、もしお酒がなかったとしたらという仮定で、実は使われています!

「何とかでなかったのならこうだ」という使われ方をしてるんですよ!

本当にそれでしかもこの「靡」もそうですけど、日本語では「微」「靡」とも「ビ」と読んでしまいますが、

これを見ると、最後に「*-ʔ」声門破裂音(声門塞音 glottal stop)、奥で止める音が入ってるんですよね!

これは本当に面白いことに、まあいくつかの説はあり、この場合は昔の漢語の状態での方言の差がありまして、

少しいくつか地方で最後のところがちょっと違ったと言えるのは、

「我」*ŋaːlʔ, *ŋˤa、「吾」*ŋaː, *ŋˤajʔで、両方とも「われ」と書き、これを見ると結局最後に同じこの奥で止める音*-ʔが付いています!

「余」*la, *laも「私」ですが、「予」*laʔ, *laʔと二つありまして、こちらも付いていると!

そういった形ですから、昔の人称代名詞にも「われ」にも、この最後に「我」*ŋaːlʔ, *ŋˤaと「吾」*ŋaː, *ŋˤajʔがあり、「余」*la, *laに対して「予」*laʔ, *laʔと止める音があり、

それは微妙な(方言の)差という説もあります!

でも、何らか少しずつ解明していけば、それは更に古い時代で大体最後の子音は落ちたり、

ある方言では、ずっと古い形が残され、ある方言では、もう落ちたと、

もっと調べていきたいところですが、

このj型があるとまとまりがついてきて、

この「靡」の使われ方を見ると、大体「靡」は《爾雅·釋言》「靡,無也」という辞書ありますが、この意味とこの意味が近いという、

これは「無」に近くて、大体ものを否定する時に使われて、

それで気づいたことがありまして、 この「靡」 が来ると、次に更に「不」が来て、この「不」が来て、「靡不」という形で使われます!

本当に「これならざるはなし」のような二重否定で「これになる」ということ(を強調している)ことですが、

「何々でないようなことではない」と言うと、「ある」ということですが、

そうした二重否定のところでよく使われてたりして、

まあ、それは《戰國策·秦策》「靡不有初」の中でも出てきたり、

それは《詩經·蕩》「靡不有初」の中でも出てくるし、

それでそれを受けているのか《泰山刻石》「靡不清浄」(清浄ならざるはなし。清浄でないことはない。清浄である!)という、

秦の始皇帝がババーンと、もう泰山に書き残した中にも、

司馬遷の《史記·秦始皇本紀》にも出てきますけれども、そこに中でも同じように出てきて、

この「不」と「靡」が一緒によく出てくるんですけど、

それで次に見に行って見ますと、

今度これ「勿」*mɯd, *mut、*-tがついてる!これは母音a→uは良く変わりますが、これは意味的によく分かりまして、

「何とかするなかれ」、これ「勿」wùは今でも中国語で「何とかしないでくれ」と言うとき、

「請」qǐngは「何とかしてくれ」ですが、それと逆の意味でよく「ここのものを触るな(請勿觸摸,請勿動手)」とか、

「ここで写真を撮るな(請勿拍照,請勿攝像)」とか、

この「勿」wùが(立て看板などで)使われますよ!

でも、少し古語ぽいという感じがありますね(現代の口語では「別」「不要」で「別觸摸」「請不要拍照」などと言います。)

実際これは本当に古典の漢語では、「何々するなかれ」(切記勿忘)とか、

それでそういった時にちょっと「何とかすることなかれ」と日本語でよく読み下しますけれども、

実際その「何とかするすること」の部分なんですよね!

この「ut」は、この賓語と言って、何らかのその目的語を含んだ禁止ですよね!

だから、もっと究極的に言うと、「之」 *tjɯ, *təで「t」が入ってますが、

それでその賓語を含んで「之」を否定していますね。

だから、要するに「無(ない)」*ma, *maと「勿(これ)」*mɯd, *mutをハイブリッドさせた形(音も!)ですよね!

だから、先ほど、この「微」は「唯」と(否定辞が)ハイブリッドしたから、仮定の否定のようになるのと同じように、

これは単純な否定でなくて、何とかするという状態(その行為がなされる状態そのもの)を(ひっくるめて)否定しているような、

そういった本当に目的語を賓語と言いますが、

漢語では特に目的語を含んだ否定になっていますね!

要するにもっと究極的に言うと、

目的語をとる動詞を否定するんですよ!

だから、その中には目的語も含んじゃってる!

かつ、動詞の前に副詞として「弗」が付きますから、

面白いことにSVOで、その動詞の後に目的語が来るんじゃなくて、

その動詞の前に目的語が来る場合も、上古漢語にはあったんじゃないかと!

要するにこの「勿」の中には、否定辞と目的語(賓語)と、その次に動詞が来るわけだから、

その動詞が取るはずの目的語が前に来てる!動詞の前に!

まあこれはフランス語でも、今は(直接目的の)代名詞は動詞より前ですが(「Je le lui donne.(私は je それを le 彼に lui あげる donne)」)、普通の目的語は後ですよ(「Je lui donne un livre.(私は je 彼に lui 本を un livre あげる donne)、「Je donne un livre à Josquin.(私は je ジョスカンに à Josquin 本を un livre あげる donne」)!だから、上古漢語にも両方あった可能性が見えてきて面白いですが、

その目的語がその動詞の前に来るのか、後に来るのかという関係で、

実際にこの代名詞「之」は、代名詞は動詞より前に来るといった形でして、

それを含んでいる「何とかすることなかれ」と読みますが(《詩經·甘棠》「勿翦勿伐/敗/拜」など動詞を「するな」と否定しています。)

それで今度は「未」とは同じ否定でも、何か時間の概念を含んでおりますよね!

皆これよく分かりますよね!何故なら「未定」といえば、「まだ定まってない」という、

「まだ」というニュアンスがあるんですよ!「未だ(いまだ)」とは、「未だ何とかせざる」とは、「まだしてない」という意味です!

じゃあ、何でかと言ったら、この*-ɯds, *-ə[t]-sは、何とハイブリットしたか!

今この、ここと同じ発想で行くと、

これは「既」*kɯds, *[k]ə[t]-sを否定していると!

だから、その部分*-ɯds, *-ə[t]-sが入ってるんですよね!

そうした否定辞 m が付き、k→mで*mɯds, *mət-sになりますから、

ああ!なるほど!「既」という部分を含まれて否定してるから、

だから「未だ」にという意味になるんだ!

大体よく見ると、「未だ会ってない」とか、そういう《詩經·汝墳》「未見君子」の中でも、よく「未だ君子に見えず」と、

「まだ君子に会ってない」という意味で使われるんですよ!

だから「未定」とか、「未開発」とか、「まだ開発されていない」、

「既に開発された」、それを否定している!

だから、「未」*mɯds, *mət-sとは、「既」*kɯds, *[k]ə[t]-sと否定辞 *maのハイブリッド!

だから、こういう意味になるんだ!

それで、この形態素といいますけど、

もう本当に細かいこの部品、最後の部品*-ɯds, *-ə[t]-sを見ても、明らかにそうで納得と考えてこれましたが、

ここで一つこの間、この否定辞には、m系と p系がありましたが、

ここまでは m系できたんですよ!

そうしたら、今度こちらの「不」*pɯ, pɯʔ, pɯ', *pəを見るとp系です!

それで原始泰語(強形)*ɓawᴮ, boːᴮは b でbとp は(同じ唇音で)よく変わりやすいですが、

そこから、南方の方から借りたという話で盛り上がってましたが、

これで今回見ていくと面白いことに原始タイ語で弱形miːᴬ、弱い音で流れる中で否定をかましてくる時には、このmできているんですね!

これを今度こちらとお互い何か似ている感じがして、

これ実際今のタイ語 บ่, bɔ̀ɔでも、 b で否定になっていますが、

これ見ると、ああ!そこから借りてきたかなということで、

この「不」とは、本当に無の時と同じでやはりシンプルな否定です!

大体こう考えられて、「不能」は「できない」という意味ですよね!

「するあたわず」は「できない」!

だけれども、「無能」というと、これは能力がないという意味ですね。

どうも「不能」と「無能」を見ると、この「不能」というと助動詞なり、動詞なりを否定しますが、

「無」はやはり、「有る無し」だから、「無能」というと「能力がない」から、「能力」という名詞がない!

「無」と「不」の違いは、やはり否定する対象ですよね!

「無」はやはり名詞を否定している! 「不」は助動詞とか動詞を「能(あたわず)」は助動詞という感じになっているんですけれども。

それ「否」と「口」が付いたもの、これを見れば、「不」*pɯ, pɯʔ, pɯ', *pəに対して「否」*pɯʔ, *pəʔ。

これ「*-ʔ」声門破裂音(声門塞音 glottal stop)がついている!

先ほども、これ「j」に対して「微」 *mɯl, *məjに対して、「靡」 *mralʔ, *majʔでちょっとありまして、方言の差かといいましたが、

ある考え方によると、「*-ʔ」声門破裂音(声門塞音 glottal stop)が付いている場合は、助動詞化してよりその否定辞に助動詞的なニュアンスを与える助動詞化するauxiliary verb derivative suffixと思われ、

それで一つ面白いことがありまして、

この「否」という言葉では、これ《春秋左傳·僖公二十年》を見ると、

この「則亦書之(則ち亦たこれを書す)」に対して、そうでない場合(不然)は、

そうでない(不然)とは、この部分「赴以名(名を以て赴げる)」ですね。

今度はこの部分を否定した時に見ると、

これはどういう意味かと言えば、「亦書之(亦たこれを書く)」、これを全体を全部を反対にひっくり返していますという事です!

この文章を分析すると!これは反語的に書いてありますから。

つまり、この文章に対して、ひっくり返したこの前提が「不然(しからざる)」ときは、「こうじゃない」ときは、この前提でないとき、

これをまた完全にひっくり返している!

ということは、ひっくり返す対象は、「亦書之(亦たこれを書く)」!

ということは、この「否」とは、これ「亦書之」を意味している!

「亦」を落としてしまうと、「書之(これを書する)」という、

この三つの意味、もしくはこの「亦」を落として、「書之(これを書する)」が、「否」で否定されているんですね!

ということは、要するにこれ「亦書之」を全部否定できると!

それを置き換えていると考えられるんですよね!

だから、もう本当にもうこの中には、動詞的なものまで、しかも、その動詞には、その目的語、賓語を伴った動詞も全体を否定されていて、

この文章の《左傳》もかなり古い文章です!

上古漢語の真ん中ぐらいの文章を分析して分かりますね(これは記号論理学、数理論理学の論理式における否定 ¬, not の範囲 scope に似ていて、上古漢語がこのような動詞や賓語の全体を否定する述語論理のような体系があることは驚くべきことです。)!

これでやはり《詩經·賓之初筵》「或醉或否」の中でも、もう動詞全体を否定するような形で「非」はよく出ておりまして、

本当にそれとか《詩經·烝民》「邦國若否」とか、こうした状態全部を否定していて、認めるか、認めないかとか、やはりそれも動詞だ!

だから、動詞を全体をしかも、その中には賓語を伴ったものを全部を否定する意味で使われますが、「不」はそうは使わないですから、本当にちょっと差があるんですよね!

だから、やはりそれを全部まとめていくと、

「*-ʔ」声門破裂音(声門塞音 glottal stop)の意味は、これ一つだけで小さいですが、本当にものすごく繊細な話ですが、

もう、今お話してるのは、もう、とても細かい話ですけれども、

微妙なニュアンスとして、そういう違う意味がちょっと生まれてくることが見えてきて、

こちらの「非」を見ると、これは今まで見てまいりましたけど、この辺りと似ているではないかと!

まあ、「非」と「弗」で見ますと、「微」と何かp型とm型ですが、

これは、いとこみたいな関係と考えられ、実際そうなんですよ!

もう先ほど説明しちゃったと!

ここで「唯」*ɢʷi, *ɢʷij、「其」*ɡɯ, *ɡəと言いますが、全体その様子の全体を否定して、仮定形の否定で使われたんじゃないかと!

この「非」はやはりそうでして、結局「あらず」とは、「唯」「其」、こちらを否定してますから!

「ij」があるでしょうと!この上に「p」が付いていまして、

それでこの言葉「非」*pɯl, *pəjができて、

要するに「唯」*ɢʷi, *ɢʷijと「不」*pɯ, pɯʔ, pɯ', *pəのハイブリッド!

こちらと同じ、こちらは「無」*ma, *maと「唯」*ɢʷi, *ɢʷijのハイブリッドでしたね!

だから、同じ仕組みで構成されているから、もう説明をしました!

でも、どちらかといったら、この「非」とは、どうも知覚されたものとか、判断に対する否定が多いんですね!

例えば、「非常」という言葉があるとすると、

「非常」は、「常という状態」と知覚、もしくは判断されうる状態に対する否定ですね!

めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、分析して言っていますが、

要するに「非常」の「非」は「常という状態」が認識され、

その認識された「常という状態」全体をそうじゃない!

だから、「非常」!「常」でないから「非常」という意味を持っているんですよ!

そういうニュアンスをまとっているんですよ!

だから、それはどうしてかと言ったら、

「唯」*ɢʷi, *ɢʷijという、これは「其」*ɡɯ, *ɡəから来ていて、先ほどは話しませんでしたが、チベット語でགི, giはthatです!

更に南亜語系 *kɨ から来たらしい「其」という言葉はthat!

だから、まあ、英語でthat節の否定がありますね!

全体のthat節より下の所の全部をまとめて否定!

だから、「そうある」、「ある状態」全体を否定するニュアンスだから「非常」ですよね!

だから、「不常」とは言わないんですね!

「常」は、やはり「非」で否定するんですよね!

ということで、きちんとこの熟語の構造にも、きちんと受け継がれて、非常にこれは面白くて!

だから、「悲」*prɯl, *prəjにも、「心」がついて、「亡」に「忘」と関係があるかと、

やはり「心」が付いた状態で「悲」*prɯl, *prəjは(反復される動作を示す接中辞 infixの)「r」が付いて、やはり語源的には近いらしいと!

ある程度、人間のその心で知覚したり、判断するという作用が入る否定と言えて(司馬遷の歴史観として有名な《史記·伯夷列伝》「天道是邪非邪」も、「是非」という対照で使われます。現代語では「非」が「不是」に変わりました)、

最後の「弗」から始まったんですね!実はこの否定辞に興味持ちまして、そのきっかけを与えてくれた「弗」ですが、

これ「弗」*pɯd, *putは、もう説明したでしょうと!

どこで!? これと兄弟関係があり、結局これまで何があるかといえば、「勿」*mɯd, *mutでもう説明しまして同じでm が p に変わっただけ!

そのバージョンがちょっと変わっているだけですから、実際これはどこから来たかというと、

「之」*tjɯ, *təから来てると言いましたよね!

でも、「之」も 更に語源を言いませんでしたね!

「之」*tjɯ, *təの語源は、やはり漢蔵祖語 *m-day ⪤ m-diでチベット語 འདི, 'diとか、ビルマ語のဒီ, diと関係があり、「これ」という意味ですが、

本当に漢語と同じ!それで「d」とか「t」とか、それをやはり含んでるから、

「t」が入っていて同じニュアンスですから、もう説明をしなくても大丈夫でしょう!

本当にそのmが pに変わっただけだというタイプでありまして、

それで面白いことに調べたら《詩經·節南山》「弗躬弗親、庶民弗信。弗問弗仕、勿罔君子」では、

この「弗」と面白い事に対句のように一緒に否定辞で出てきていて面白いんじゃないかなと思っておりました!

といった形で否定に関しての漢字を見てまいりましたが、

すごく感じたことがあるんですよ!

私はもうびっくりしちゃった!

これ元々バラバラにありました、私が頭の中で文言文と言いますけど、

まあ、所謂、日本で言う漢文、

その古典の中国語を頭で考えてきました!

それで否定辞とはどういうものだったか、私は書き出して、全部こうやって考え、

どんどん書き出してtogetherしてゆき、これらが見えてきちゃったと!

面白いことに、非常にこのシンプルな形と本当に2字ずつのグループでちゃんと対応関係がある(否定の)漢字がありまして、

それで2字のグループが6つ現れて、一つ一つがダブらないんですよ!

一つ一つが本当に自然にちょっとずつニュアンス違いましたよね!(太田辰夫《中国語歴史文法》18.6.1 でもよく述べられています。)

それでちゃんと書き分けられていて、

もう否定に関しては、本当にシステミカル!

もう何て言いますか!びっくりしちゃった!こんなにエレガントに全ての概念がお互いぶつかり合わず、きれいになってたとは!

もちろん言語をしゃべっていった中でどんどん淘汰された結果ですが、

その意味がダブるものが必要なければ、どんどん消えるから、

本当にもうずっと物理学で来ていますから、言いますけれども、

自然を記述した方程式が美しいのと同じく、言語をこういったものを見ていくと、本当にエレガントだった美しい!

もう本当にびっくりしました!もう感激しました!

漢語の否定辞に対して、もう本当にびっくりしちゃった!と何回もいってしまいましたけど!

それぐらい本当に一つ一つの言語の機能が、もう見事だった!

もう段々とこういった形で、もう形態素(morphème)と言いますよね!もしくは詞素とこれは中国語ですけど。まあ詞(言葉)の素!

もう本当に細かいところで少しずつ変化があった!

漢字になりますと、否定辞に関しても、もうびっくりした!

酷いのは、同じ意味の言葉を並べて書いている義書では、

そうすると全然でもうこの接頭、接尾辞も関係なく、

この文字とこの文字は同じ意味を持ってるなどと書いてあるんですよ。

しかし、そんな雑な話ではなく、ものすごく本当にデリケートでした!

もう上古漢語はデリケートでしたと分かって力説してしまいましたが、

そういった形で今度はこういったずっと意味や音など、もっと専門的な言い方をすれば、形態素(morphème)!

もう一つのちっちゃい概念の結合で見てきましたが、

今度は一つ一つの音が字源が何だったのか、

これを実際の文字を見ながら見てまいりたいと思います!

本当に最先端の言語学を楽しめました!

ありがとうございました!失礼いたします!