漢字のユニークさを探究!新たなシリーズ始まりました!漢字の構造を字形、字義、字音から、漢語の系譜を起源からたどります!字幕もぜひご覧くださいませ!暖かいお言葉かけを下さりましたら、SNSでシェアー下さりましたら、今後の制作の励みになります。KF-Ars Sinica、KF-Scholaと併せて、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年4月30日

皆さま、こんにちは!

「漢字のユニークさを探究しましょう!」というシリーズ、結構盛り上がってきておりますけれども、

もう弾けるように概念が炸裂して増えておりますが、

毎回ありがとうございます。

漢語と漢字、 言語と文字、語源と字源ですよね。

そういった双対性といいますか、二つの違う角度から見たものは、同じことを意味してるということ、

言語情報とは、基本的に耳から音声が入ってきて伝達され、目から符号が入ってきて固定されますけれども、

こうした発想で見てまいりましたけど、

前々回はこういった否定辞の語源を見ていこう、その見方が形態論(morphology)、言葉の分析、意味論(semantics)で見ていまして、

そこから前回はこうした否定辞の字源というものが、この文字はどこから来たんだという、

文字の来源、文字の出所で見てまいりましたが、

こちらは古文字学、英語で言うとpaleographyで見てまいりましたが、

一つ思ったんですよ!

全部これらの文字は、ある程度、象形されたもので、非常にシンプルな形をとっている(しかも、初文の形で表れていました)!

ところが、この「靡」、この「微」はちょっと複雑なんですよね。

いくつかの部品で構成されていますが、

この「否」は(聲符「不」)に(意符か飾符の)「口」がついていて、まあ「不」に「口」が付いたと解決しますが、

これに関しては、ちょっと話したかった一つ面白い話があります。

この「麻」という字、金文ではこういった形で、崖のような形で「厂」*hŋaːnʔ/s, *ŋ̊ˤarʔ/s > hɑnX/Hという形ですが、

もう、温県盟書あたりから、この点がパンとあり、

今は我々は上に点が打たれ(後に屋根「广」に訛りまして)、

ここの中もこの形「𣏟」は植物と話しましたが、

一つ思ったことがありまして、

この部分「𣏟」に関しては、楚簡の中では(郭店《緇衣》簡26、上博《緇衣》簡14「𣏟(靡)人不斂」)、否定辞「靡」という意味で使われていますが、この部分だけで言うと、

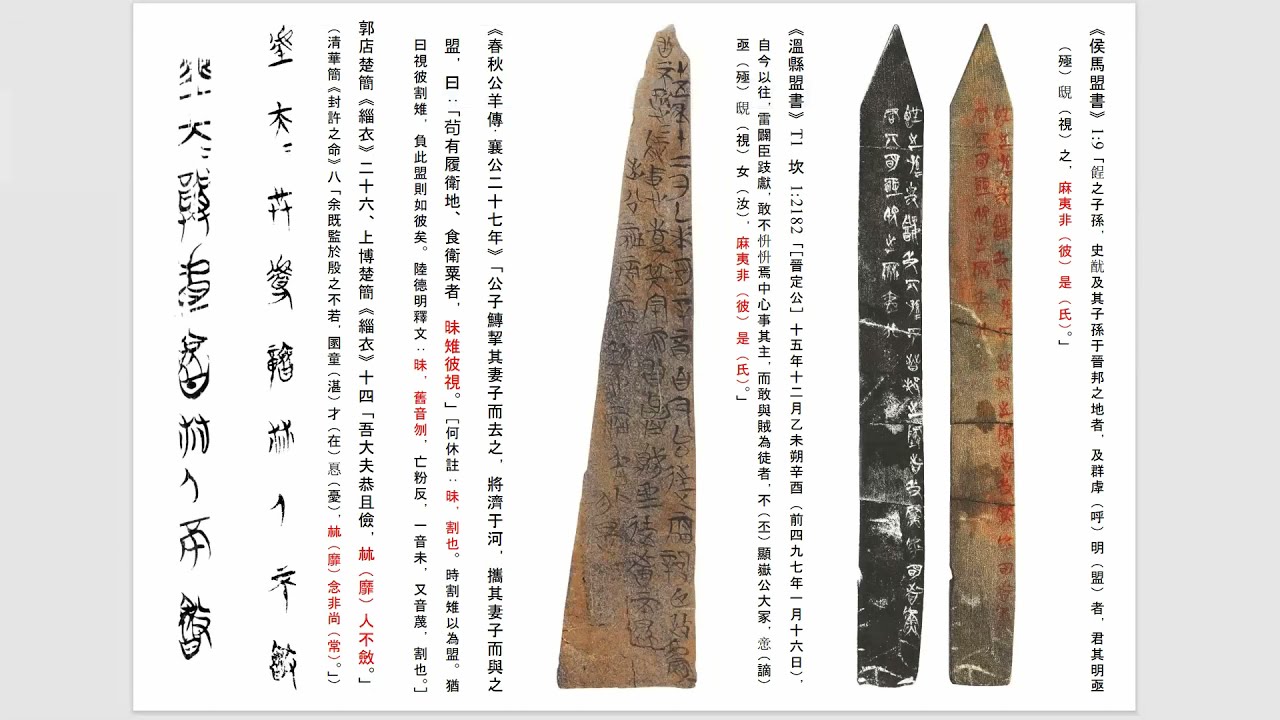

それでこの温県盟書、もしくは侯馬盟書という、戦国時代に圭という石に書かれた肉筆の文字を見ますと、

「麻夷非(彼)是(氏)」は、《春秋公羊傳》の中でも出て来る載書と言いまして、

当時の誓いを立てた書の内容が伝世文献として伝わってきた歴史書の中にも同じような部分があり、面白いとお話ですが(《春秋公羊傳·襄公二十七年》「昧雉彼視」何休註「昧,割也」) 、

それと違う観点から、もう一つ、この部分「𣏟」に対して、棒「攴」で叩いている形をしてる文字「𢽳(㪔)」(聲符「𣏟」、意符「攴」)は、繊維を解したり、裂いたり、削いだり、剥いたりする意味を持ち(《説文解字》「㪔,分離也。从攴、𣏟,𣏟,分𢽳之意也。」)、

だから、これは「麻」と言う植物は糸を作り、麻布を織るような使われ方をされまして、

そこからその繊維を引っぺがして細くする、もう糸になるから、そういった様を表していて(特に古璽の文字では横棒があり、麻で作った織物のようです。《詩経·陳風·東門之枌》「不績其麻」、《周禮·考工記》「治絲麻以成之,謂之婦功」などの記録とも符合します)。

この否定辞は「麻」という言葉(の音)を借りてきましたが、こちらの否定辞は「微」という言葉(の音)を借りてきましたが、

元々借りてくる前の段階の言葉同士では、

「麻」とは、「微妙」とか、「微小」、「小さい」という、細く裂けるから「麻」という植物の語源になった可能性も含め、少しお話しておきたく(《説文解字》「𣏟之爲言微也。微纖爲功。象形。」段註「𣎳謂析其皮於莖。𣏟謂取其皮而細析之也」と「𣏟」と「微」が説明され)、

もう一つ観点として、ここに「麻」だけでこれだけで否定辞としても使われている楚簡では、というお話をいたしましたが、

この「非」がこの下についてますね!

これに関しては、植物の「麻(𣏟)」と否定辞の「麻(𣏟)」をきちんと分けるために、戦国時代の秦の文字(大篆)だと、秦の時代の木簡、竹簡、簡牘(小篆か秦隷)、

そこではこの否定辞はこの「非」が一緒に入っている形で出てきていると!

もう一つの理由があり、「靡」*mralʔ, *majʔ、「非」*pɯl, *pəjとも音が近く、両方とも「唯」*ɢʷi, *ɢʷijに由来する *-j が付いていまして、

だから、このやっぱり音を意味してる!

もう一つは否定辞を意味して、二つの意味で加えられた可能性もありますが、それでこの「微」*mɯl, *məjにも入ってまいりましたが、

こんなものをちょっと用意してまいりましたんで見てみましょう!

今回、この「微」と「美」が関係あることを含めて、取り上げた一つの大きな目的がございまして、

それは基本として、殷の甲骨金文や秦の小篆、始皇帝の時代に文字が統一されましたが、その前の時代に、例えば甲骨、金文、楚簡など、

それらで文字がよく使われていたりしますが、

特に戦国時代に楚の国で使われた竹簡に書かれた文字が沢山出ておりまして、

甲骨金文とは、基本的にあまり長い文がなく、もしくは、その同じ固定された文章ばかりですが、

この楚簡では、文章の中でその文字が使われ、

こういった楚簡など出土文献といいますが、土から出てきた、発掘された文献!

それに対して、伝世文献とは、もうずーっと書き継がれてきた、

紙になる前は竹簡や木簡など簡牘や帛書、絹にも書いてたから、

それでずーっと転写をされて伝えられてきたんですよ!

でも、そうすると書き伝えていく中で、何らかの理由で字が書き換わってしまうことがあるわけですよね!

まあ、単なる誤写で、書き間違えたか、

もしくは、皇帝などの諱を避ける、もしくは、先祖の諱を避ける、避諱、諱を避け、違う漢字に変えちゃうことがあって変わっちゃう!

他には意符の付け加えと言いまして、ある文字があったら、その文字にまた違う部品をくっつけちゃったり、

もしくは音が近い違う文字に変えられちゃったり(通仮)、色んな意味で文字が変わることありますが、

出土文献は、もう土に埋まった時点から、書き換えられてしまうことはありませんから、非常にその当時に同時代に書かれた、文字の使われ方、文字の形、それが分かりまして、貴重なんです!

本当に最近発掘されていてすごいホットなんです!

ということはありますけど、

それらを見ていくと、もう我々は漢字は、こう使うということは、もう確定したもう決められた結果から見てしまいがちですが、

本当は逆じゃないかと!

つまり、文字が作られてから、それを使われていく中で、

実際にその中でその使ってた人たち、そうした人たち側の立場で見たいとすごく強調したいんですよね!

それは、KF-Ars Sinica(系譜で辿る中華文化)ですから!

系譜で中華文化を見ていこうともつながりますが、

本当にその見方が逆ですよ!

我々の結果から原因を見に行くんじゃなくて、原因の方から結果を見る!逆!

まあ、言えば、現代から過去を見るではなく、その過去の時代に何が起きたかの積み重ねにより、どう変わっていくのかを見たいとしてまいりたいと思うんですよね。

その逆転の発想!

漢字に関して言うと、漢字どのように運用されてきたのか、

その使ってた、その当時の、その時、その時の使われ方を見ていき、何故そうなったのかを考えたいということでありまして、

それは非常にそれらを見ていくと、我々はこの漢字は、こういう風に使うという風に、もう決められた中で考えておりますが、

我々のそういった使い方などの想像を遥かに超える自由さがあったということ!

それは文字の字形自体も、すごいバラエティがあったことも話しましたが、

こういっ出土文献を見ると伝世文献、伝えられてきた文献と比較してみて、色んなおもしろいことが見えてくると!

そういった意味で、一つの漢字の持つ意味のプールの中に色んな語源、

もしくは、それを書き記そうとしたときに、どういう字を当てたかということから、

色んな字源がで流れ混んでいたり、思った以上に、我々が考えている以上に、複雑ですから、

それを一つ一つ解きほぐしながら、見ていけたらと思うんですよね!今回は!

それで例として面白かったのが、この「微」と「美」という字、

これが へぇ~とみんなびっくりするわけですよ。

だって、「微」は本当に「微(わず)か」という字で使いますもん!

微(かす)かとか、少ないとか、そういう意味で、

それで、こちらの「美」は、美しいとか、良いとかいう意味です!

そういう意味で使うわけですよ!

だから、本当にこういった文字が、元々同じだったのかとは、びっくりすることでして、

ちょっと一つずつ、じゃあ何でそうなのかを見たいと思います!

それで先ずこういったときに見るときには、

先ずは言葉を見ることですね!

そうすると「微」*mɯl, *məjでした。否定辞でも使われますけども。

それで今、元の「わずか」から見ていきたいですが、漢蔵祖語*mwəyに関係して、これは「わずか」(や「見事」「繊細」)という意味、それはビルマ語မွေ့, mweですが、

それで見ていったとき、次こういうこともあるわけですよ!

この「微」が文字として、じゃあどうだったのかというと面白いことに、

この髪の毛がフサフサな感じで、ここに手が付いてる形「髟」*priw, piw, *p(r)iwで表されていると!

それでこれがよく整理された中では、髪の毛の一部「彡」*sroːm, slomで上の側の部品があり、

それを隷定と言いますが、楷書化されていますが、

それでそういったやはり毛がこのように出てる!

それで手が見えるという形で、これはすごい毛が強調されている!というような形であったりしますけど、

少し私、 もう一個ちょっと気になっちゃったことがありまして、

漢蔵祖語*mul、鄭張尚芳は「微」*mɯlで音がちょっと近いですが、母音が「u」と「ɯ」で近く、少し違いはあり、何か音は似ていて、西夏語 mejは意味も殆ど同じです(またクキ=チン祖語*mul ⪤ hmul、ナガ祖語*muil、ダラン語 m̩⁵⁵、ジンポー語mun、レプチャ語myal、キランティ語*mur、羌語χmə³³ 、アチャン語mui³¹、ビルマ語မြွေ, mrwe、彝語ꃂ, mɯ³³、リス語mū³、白語mie²¹なども関係します)。

それで髪(や体毛)という意味を持ち、そういった髪とも関係があるかと(字源も髪を象ることから語源と対応)、

これについて少し蓋然性は低いですが(確かに「微(わず)か」という言葉から細いから、髪や毛という意味になりました同一語源の可能性が示唆され)、

少なくとも「微(わず)か」いう言葉は、そこから来ていて、甲骨文(《甲骨文合集》一四二九四)の中で見ますと、

この中でも東の方の神様とそれと南の方、西の方、北のほうで、東西南北の神様が書いてありますが、

それが面白いことに《山海経·大荒經》という伝世文献、伝えられてきた文献にも同じく出てきて(王 寧:〈由卜辭對《山海經》四方神名及風名記載的校訂〉,武漢大學簡帛研究中心(簡帛網),2010年)、

特に今注目したいところ(「南方曰粦(因)鳳(風)曰𡵂(微)」)があり、

「南方曰く」で《山海経·大荒南經》「有神名曰因乎,南方曰因,來風曰民,處南極隅以出入風」から、これ「粦」は「因」と読めて、

それでこれ「鳳」が「風」でしょ、「曰く𡵂(微)」と、ここで出てくるんですよね! ということで、この形「𡵂(微)」が見えていますが、

この《山海経》では、ここ「𡵂(微)」の部分に「民」と書いてあり、この「微(わず)か」と言う「微」*məjと「民」*mi[ŋ](漢蔵祖語 *r-mi(j)-n、チベット語 མི, mi、ビルマ語 မိန်းမ, min:ma.、クキ=チン祖語 *mii、ナガ祖語 *a-[h]məjʔに関係)は少し違うけど、音が通仮する!

音を借りて書き変わったと考えられるということでして、

それも一つ言えます(また、殷王の先祖である「上甲微」は《楚辞·天問》に「昏微」と見えます)。

それからこれ美しい方の「美」*mriʔ, *[m]rəjʔを見ますと、「微」*mɯl, *məjに対してrがここに入っていると!

基本的には接中辞(infix)と言い、今までは接頭辞(prefix)、接尾辞(suffix)で前に付いたもの、後に付いた頭と尻の部分でしたが、

実は真ん中に入るは、元々語源的には一緒の(語根を持つ)可能性を示唆していて、

しかも、こうした状態というような概念化をさせる接中辞(infix)*という考えられ(微妙から、美妙になり、意味に奥深さが増して)、

この漢蔵祖語まで行くと「微(わず)か」は*mwəy、「美(媺)」は*mway ⪤ maːyでかなり近い!

しかも、漢蔵祖語でも、実はもう差がありまして、「好い」maːy、「美しい」 moyと少し違い、再構もされ(ミゾ語 mawi、ジンポー語 moi、アノング語mɛ、彝語me²¹、アカ語mỳ、ムピ語mɯ¹と関係して)、

まあ、どちらにしても、これ今でも、好むという字、美しいという字は、良いという意味で両方とも使えますから、

熟語でも今の中国語では「美好」měihǎoは三声、三声ですが、良いという意味があるんですよ!

両方とも語源的にも、そうだったんじゃないか!

少なくとも、上古漢語においても、音がものすごく近かったと見れてこれたと思います。

それで一つ本当に面白いことがあり、

今は言葉の方で見てきましたが、

「微」と「美」の字形はどうなのかと見てみますと、

こちらにありまして、この「美」とは人の形「大」という字、この人が手を広げて立っている形でその頭をところに飾りが付いてると!

これはすごく飾りが美しく付いていますね!

これもそう、甲骨金文で頭が非常にこんな飾りで大きくなってますけど!

まあ、基本的には、今まではこれは羊の形をしていて、

徐鉉さんという《説文解字》を校訂した宋代の学者は「羊が大きいから美しい(羊大則美)」になったと言ってますけど、

でも、この甲骨金文を見ると、これは頭を上に飾りがつき、髪の毛とか、そういった物でして、

しかも、これは「微」という方は、横から見た形、それでこの「美」は前から見た形!

そう考えられたりもしますが(また「髦」*maːw, *[mˤaw]に隷定もされます。劉釗:《“小臣牆刻辭”新釋——揭示中國歷史上最早的祥瑞記錄》,《復旦學報》2009年第1期)、

やはり、そういった飾りがついた感じをしています!

実はこの「美」という字を取り上げたい気持ちになったのは、

私ずっとこの楚簡を臨書します!これは美しい文字だから、これを筆を持って書いて写して、文字の美しさを味わおうとしていますが、

そうした時にこの「美」が出てきて、しかも《老子》甲本の部分では、二回近いところで出てきて面白いなと思いました。

この《老子》は伝世文献、書き伝えられてきたものでも伝わってるんですよ!

我々の伝世文献の起源は、基本的には、今から1000年くらい前に宋の時代に(学者が校訂して)出版された形(宋本、宋版として珍重されます)を原本としていまして、

でも、《老子》の場合は面白いことに出土文献と言いますが、

馬王堆という場所で漢墓、漢の時代のお墓から、絹に書かれた帛書の《老子》が出てきたり、

もしくは漢の時代のやはり簡牘、木簡(正しくは竹簡)に書かれた《老子》も今はありまして、

それは北京大学に入っていたと思いますけども(北京大学藏西漢竹書、そしてまた宋本の少し前の唐代の敦煌で書写された四十件近くの大量の《老子》の写本も発見されています)。

そして、この郭店楚簡は、戦国時代まで遡る出土文献!

お墓が出てきた文献と比較して、書き伝えられてきたもの、土から出てきたものを見てゆくと面白いことが分かってくるんですよ!

「美」は、この「微」に対して、こちら「𢼸」は、前にやりましたよね!教育の「教」でこの鞭「攴(攵)」が付いていると!棒を手で持っていて、少し前の(三つ前の動画の)宣伝してしまいましたが(笑)、同じ部品が付いていまして、

それで「媺(美)」は「女」が付いていて、両方とも「美」という意味で使われていることは、ここの部分「𡵂」が声符、言葉の音、意味を表わしているのではないかと、

それで「攴(攵)」「女」が意符(限定符号として補足説明、即ち「微(わず)か」ではなく、「美(うつく)しい」として用いていることを表示して)加えられたと考えられ、一つ面白いことがありまして、

それでそれをもう一つ補強する、やはり同じところから出た楚簡の中で《老子》(乙本)!

まあ、今、こっち側(甲本)は「天下(世の中)の皆は美しいことが、すごく美しいというものであると知っているけれども、実は悪(醜いもの)である」と皮肉めいたことを《老子》は書いてます!

それでこれ(乙本)もまた面白くて、老子の持論ですが、「絶学無憂(学を絶てば憂いなし)」はすごく有名な言葉ですよ!絶学無憂!

ここに書いてあることが、「美しいと悪(見にくい)とは、どれぐらい違うのか」と書いてありますよ!

そういった話で同じような文脈があり、文脈的にも似ている。

こちらは「美」と「悪」の対応!

こちらも「美」と「悪」の対応!

そういった形で見たとき、ここの「𡵂(媺/美」も、本当にこの部品だけ、先ほど私が声符だといった部品だけがあり、

逆の言い方をすれば、こっちの部品は、これは後で加えられたんですね!

この漢字の意味をより特定させるため、

こういった部品を加えられており、

元々「美(媺)」「𢼸(微)」では、本当に美しいという字と「微(わず)か」という字として、今は我々が読んでいる部分が大事ですが、

それで置き換えられると、今私はそう申し上げたのは、元々この美しいという字の使い方、

我々が「美しい」として使う「美」より、(今の我々が「微」として用いますが、)当時はこの字「𢼸(媺)」がよく使われたと言えて、

それはどうしてかと言いますと、上博楚簡は、上海博物館にある楚簡は、実はこの郭店楚簡と同じところから盗掘されたという噂があり、

その中では、この「美」に関しては、堯が、その行いとは、舜の堯と舜の禅譲の話がありますが、

堯舜の禅譲の話がありますが、

その中で堯という人が、この舜という人の行いが美しいという、素晴らしいとか、良いとか、そういう意味も持ちますが、

先ほど実はこの《老子》でも、これは後の文献では、これは「善」という、善いという方に変わっていたりしまして、

それは意味的にも、こちらも「善行」とよく言いますが、善い行いという意味で使われている。

それを見ると、この字形は、これと一緒ですが、郭店楚簡とこれと殆ど一緒です。

この部品を持ってます!

それで今度は、清華大学の楚簡の《繋年》という歴史書が出てきたんですけど、

「息侯の妻甚(はなは)だ美しい」と書いてあり(《春秋左傳·莊公十四年(前680年)》に対応しますが)、

それでこれは美しいという意味ですよね。「美貌」という意味ですね。

だから、面白いことに女性の女偏がついてる!

こちらは右についている!こちらは左についている!ということで、

今の文字で(隷定すれば)こんな形「媺」ですよね!

これの最後のこの鞭「攴(攵)」を落とした部分ですが、

基本的に「𡵂→𢼸→微」は、この「美→媄→媺」と関係あることは、

実は言い伝えられてきた、書き伝えられてきた中でも、

例えば、玉裁という人が、《説文解字》にした、この「媄」は説文解字にあり、この註釈の中では、「美悪」は《老子》と同じく対比され、

それでこの《周禮》の中で、この字が出てきて、

《周禮·地官師氏》を私に見に行きましたら、実際ここに出てきていました!

それでそこに書いてある(後漢の学者)鄭玄さんの註を見ると、

「善」に関係して、これ「善い」と読んだ文献的な論拠がありまして、

それでその賈公彦の疏では、この「媺」と「美」と書いてありますね!

この字「媺」と、この字「美」が結び付けられている!

それで更に《集韻·旨韻》を見ますと、 この「媺」は「善」であり、「美」とも書いてあり、

むしろ、我々が、今この「美」として美しいを書いている「美」は「通作」、 要するに同じに使えまして、

むしろ、我々が使っている「美」よりも、 戦国時代は、この微妙、微小の「微」 の部品を持っている方が近く、

しかも、宋代の《汗簡》や《古文四聲韻》という字書がありまして、

その中には古文、古いこうした戦国時代の簡牘などで使われていた文字が、何故かずっと伝わったらしく、

その中でも、この「美(媺)」がきちんと収録されていまして、

これは《尚書》という歴史書の中でこの「美」に使ってるよと書いてくれている!

しかも《古老子》、もしかしたらここに値する部分と思うんですけど、

「美(媺)」でも少し(字の形が)訛って、この足「几」のところが、二本の手「又」みたいになり、

そういう風に使っておりまして、

ちゃんと伝わっていまして、

そういった色んな方面から、この「𡵂→𢼸→微」という字が、

実は「美(媺)しい」という、もしくは「微(わず)か」ということ、

戦国時代では、むしろ分化してなかった!

つまり、同じその形の文字を使い、両方とも(書かれており、)

少しこの「女」を付けたり、行人偏「彳」を付けるよう、後になってきますが、

少しずつ使い分けが後の時代になるときたと分かってきたと!

今ここで色んな材料を見て、この出土した楚簡、それと伝世文献で色々見てきたのは、

それらの対応をみていき、文字のリンクをさせた!

それらが関係する文字だと証明できたと言えると思うんですよ。

それで今度、私一つ疑問が生じてきて!

じゃあ、こちらの美しい方の「美」は、こうした形「媺」で女偏がついて、実際「女」が付いているものも(楚簡や古文に)ありました!

それでそういったことでありましたけど、

この微妙の「微」の方には、この行人偏が付いてますよね!

じゃあ、どうしてつけられたことに、ちょっと興味を持ちまして、

それでこんなものを用意しました!

そして先ず大きなプランを最初にお話してしまいますと、

この先ほど微妙の「微」、「微(わず)か」と、特徴の「徴」をこの部品に関して言うと、

こちらは棒を持った手「攴(攵)」が付いていますが、

こちらの部品を見ますと、これは長いと関係あるじゃないかということを、

もうちょっと今までを匂わせて話してまいりましたが、

それでよく見ると、この「長」は、基本的に老人が杖をついている!

しかも、その長髪の髪の毛が長い形をとり、

よく見ると「𡵂(𢼸)」の方は「微(わず)か」という方と甲骨文でも初期の金文でも少し違います。

だけれども、面白いことがあり、今まで見ましたこの字は、実は特徴の「徵」*tɯŋ, *trəŋですが、この「微」*mɯl, *məjと(字形が)すごい近いんですよね!

それでどうしてかと言いますと、この字を初文、最初の形で色んな部品が付く前を出しておきましたが、

でも、よく見ると、これも上の部分あり、下に人がつき、これは人と一体化して、髪の毛みたいに見える。

でも、微妙に見ると違うんですよ!これを見てもそうだし、これを見るとすごく感じることは、人よりもこれ刀に見える!

それは前回の否定辞のところでも「亡」「勿」でやりましたけど、

「刀」かという話をしたりしておりましたけれども、

否定辞のところで、そこで見て頂けたらと思うんですけど、

これは刀の形をしていると見える。

それで更に見ると、金文の族徽(シンボルマーク)の形で出てくる中では、更に象形性が高い、図象性が高い、こうした形で出て来て、

それで基本的にこれは人じゃないですよ!これは刀の形してる!

それでしかも、この下に足が着いている形!

これはよく、武力、武士の「武」がありますよね!

「武」はこの上に「戈」が付いている形で足「止」がついてるんですね!

非常に形が似てる!

それでここを見ると、微妙なんです!人らしくてどう見ても、甲骨文で見てもそうですが、

そう見ていくと、実はもう一つ、面白い関係がありまして、

ここに一本下に棒「一」(もしくは「土」)を書き、この人が立っている地面の上に立つ形をしていると、

それは甲骨文では、こちらにある「𡈼」*l̥ʰeːŋʔ, *l̥ˤeŋʔでピンと張るなどの意味(で「挺」*l'eːŋ, l'eːŋʔ, *l̥ˤeŋʔの初文)ですが、

そうした文字もあるから、この部品の部分は、そうした解釈ができ、字形を見たときに結構、思った以上に同じような字形でなくても、異体的な少し形が違うものがある場合には違う文字としても解釈される!

今の段階では、これは「徴」とされますが、

こういった形で、これとこれは関係するだろうと思うんですよね。

これはやはり「刀」ぽい!これも「刀」、これも「刀」という感じですが、そういうことも見れてこれますが、

それではどうして「徴」や「微」には行人偏「彳」が付くかから、

先ずは行きますが、結論から言ってしまうと、

行人偏「彳」の起源は、こんな足の部分「止」ですよね。

というのは、どういうことかというと、

この足の部分「止」が、甲骨文では、先ずここに来て、前にもあり、これに近いもうどんどん変わっていきますが、

ここに足の部分があり、ここに足がきて、西周金文ではここに来て、行人偏「彳」と、進むとか、歩くに関係する之繞「辶」にも関係して、

そうすると、この部分があり、この部分が足「止」で行人偏「彳」に近づいてきていて、

私が思うに、この「微」字と「徵」字は、甲骨文において、非常に近かった!

あるところで同化が起きて、「徵」の行人偏「彳」が「微」に取り込まれた可能性も否定できないことでして、一つ考えられるんですよ!

これはこの「微」と「徴」で、要するにこの字「微」、この字「徴」のハイブリッドが起きたということ、

こちらの系統から来たもの、こちらの足の部分が来て、かなり字形が似てきて、思った以上に字形は、ある他の文字と文字の関係の中で混ざり、(別字が混同され、同化されて、)

本当に複雑なんですよ!

本当に一筋縄ではいかない!

もっと時代のスパンを長く見てゆくと、これ石鼓文と言うと、もう殆ど秦の始皇帝の時代に近い時代の秦の文字ですから、まあ戦国時代ですけれどもと言われたりしますが、

だから、かなりこう見ると、文字の使い方は、どんどんその時の字型の解釈などにより、字源の解釈か、もしくは字音の解釈により、変わりゆくことを一つ申し上げておきたいですが、

今度それで音をちょっと見てみましょう!

この「長」と「徵」ですごく似てるんだと!

Baxter-Sagartの再構でこの「長」*traŋʔ、「徵」*trəŋで近く、

やはり、音も近いから、字形と音との混同が生じてきた可能性があり、

じゃあ、そう考えると、これは「長」、しかも髪の毛長く見える!

これも、これも、これも、それでなったかなとも捉えたりして、

今までは字形を見てきましたが、今度は言葉の音、音韻を見ていきますよ!

混同してはならないのは、今では字源を見てきました!今度は語源を見ていこうということです!

それ(音)を見ますと、この「長」は「張る」という、張さん、この「張」*taŋ, *C.traŋと、最初の*C.は何らかの形態素(子音)が付いて、

Baxter-Sagartは何かのという意味で大文字にしましたが、

それを見ると、更に漢蔵語のもっと古い時代は*(d/t)aŋでチベット語ཐང་པོ, thang poやビルマ語တင်, tangなどで支持され、

これはやはり「強い」とか、「張る」という意味を持ちまして、

それで今度はこの「強」という字ありますよね!それとあとは「彊」も「つよい」ですが、これはいい弓偏が付き、弓を張ったという、ピンとしたという感じで強いと!それは「強」「彊」*ɡaŋ, *N-kaŋ、

それで最初に子音*N-が付いておりますが、後が似てる部分があり、

こっちを見ると、 これは先ほど見てきましたよね!

*g-, m-, b-は、漢蔵祖語でハイフンで分けられ、接頭辞を意味して、

それで先ほどのここの所も*d-, g- も、接頭辞ということは、この後の部分が語根(root, radix)である可能性があると!

しかも、* が接中辞(infix)として入ってきているんじゃないかと!

ジェイムズ・マティソフ教授(James Alan Matisoff)が、漢蔵語系を研究していく中でも、色々な今までの色々な説をまとめていますが (形容詞化 *m-や他動詞化 *r-, l-, b-, d-, g-の接頭辞はMatisoff 2003: 117 & 126)、

それとバクスタ=サガール(Baxter-Sagart 2014: 57)も、接中辞* 、 接頭辞、接尾辞などを色々と説明をしてますけれども、

そうすると、これは自動詞化したり、他動詞化したり、名詞化したり、形容詞化したり、

そういった言葉が、ある語根から広げていく意味で接辞などが付いている意味ですが、

これで見ると、他の言語でも、チベット語ཁྲང, khrang、ビルマ語 ကြင်း, krang:、西夏語 khjã、クキ=チン語*khraŋ、ナガ語*m-raŋ、それで*m-は接頭辞でコニャック語*raŋだから、

こうした形でみんな同じ語根(raŋ)を持つことが分かってきたので、

それで私はこれを調べていく中で少し面白くなってきたから、一つ言いますが、

少し気づいたことがあり、漢語の中でも、今の中国語(北方官話)ではqiáng /tɕʰiaŋ/ですが、閩南語 kiông /kʰiɔŋ/、客家語 khiòng /kʰiɔŋ/、粤語(広東語)koeng4 /kʰœŋ/ですから、

これ(音節が)かなり長く間に沢山母音が入っていまして介音があり、

元々この「r」などが落ちて(流れて)、母音化した可能性(代償延長のように子音が母音化すること)も否定できないということで、

そう見ると、上古漢語では短い形*N-kaŋでBaxter-Sagartは、この言葉「強」を*kaŋ, *N-kaŋと復元して、ここに(*N-が)ついていますが、

どっちかといったら、私思うのが、今普通に中国で喋られている言葉の方言を拾ってきたものと、チベット語とか、ビルマ語とか、非常に似てますよ!これ本当に!

本当に客家語khiòng /kʰiɔŋ/、チベット語ཁྲང, khrang、チベット語と客家語が(i→rと対応して)近い!

それで皆これは「強い」という意味を持っています!

全てだから同じところから派生したと考えられるけれども、

そう見ると、どうもこのBaxter-Sagart *N-kaŋや鄭張尚芳*ɡaŋは、上古漢語を復元するとき、こういうルートから来たんですよ!

中古漢語ɡɨɐŋはきちんと韻書(《切韻》《唐韻》《廣韻》)で全ての音が(反切で)ある漢字と対応されて書かれ整った体系を持つから、

ここ(中古漢語ɡɨɐŋ)を持ってきて、ここから更に遡る形で(上古漢語*ɡaŋ, *N-kaŋを)復元しましたが、

でもこれの中古漢語を復元してくるにも、今話されている方言をまた集めてやってるんですよ!

ですから、一番その確実なのは、今話されている言葉ですね!今使ってるから、実際そういう風に発音してるから、皆それを大量に持ってきた(即ち、実際に話されている言葉は、推論を重ねて推定した結果より堅いです。中古漢語の再構、更に上古漢語の再構は、現代の漢語の色んな方言からなされるからです)!

それを見たとき、この中古漢語や上古漢語が復元には、もう少し考える必要があるかと、突っ込みを入れられるかと。

こういった形で、つまり私が今しているツッコミは、どういうことかというと、

基本的には、この上古漢語は、中古漢語から少し遡る形で復元するのがセオリーですね(Baxter-Sagartは上古漢語から分岐したとする原始閩語Proto-Minも参照していますが)。

でも、それを見てみると、間に入っている母音が少なく、だけど後の漢語はものすごく長い! ということは、

これらはもう少し再構する時には(脱落して母音化した子音があったのでは考え、)私のツッコミは、上古漢語より、更に先に分かれる前の言語から分かれた言語を全部拾ってきて、全部集めて漢蔵祖語に行くと、

そちら(漢蔵祖語)から今度は上からツッコミ入れる!こちら(漢語方言)は今度は下からツッコミを入れる!(過去と現代からの)挟み撃ちにして、中間の時代にこの中古漢語と上古漢語があると見れると思い、

それでこの母音が長くioときていて、(頭の子音が)khできていると、

(先ほどのように別の漢蔵語系の言語と)かなり対応するのは、「 r」がもう流れて、母音(介音)になった可能性などもあると、

今度、私がここで言いたかったことは、上古漢語の復元でされた音は、Baxter-Sagartはこうだと、私ずっと引用してすごく言ってるけれども、

結構、彼ら本人達も認めていることですが、復元した音がちょっとこれ、ちょっと自信がないなという音が結構あるんですよ。

じゃあ、それを注意しないんじゃなくて、これから完璧に絶対正しいものではないという、

まだ、学問的に色々なところから突っ込みを入れると、改定される余地があり、それは面白いことで、ちょっとそういった突っ込みを一つ入れて、気付いたことですよね。

ちょっと話が逸れ過ぎましたけど、

ものすごい大事なことで話しておきました。

それで先ほどの「長」は長い方でしたけど、「徴」を見ますと、

この「徴」は、語源を遡ると、面白いことがあって、

この証明の「證」*tjɯŋs, *tәŋ-sですから、「徵」*tɯŋ, *trəŋに対して、これ「r」が抜けてますね!

だからこれ*--は、もしかしたら、接中辞(infix)の可能性がある!

*-sが最後についている!これはもうおなじみの動詞を名詞化したり、もしくは方向転換させる、もしくは名詞を動詞化する接尾辞ですけど、

それでこの「貞」*teŋ, *treŋは、甲骨文ではよく占の人いをする人(貞人)という意味で出てきます。

それでこの「眞」*ʔljin, *ti[n]は、(《廣韻》「徵,證也」とあるよう、)これらもやはり、全て語源的に一緒と言われていまして、

それはどうしてかというと、漢蔵祖語 *m-tyak/ŋ ⪤ *tik/ŋ、「真正な」とか、「正しい」という意味ですよね。

だから、そこからこういった言葉できていると、これらの漢字は象ったものは、全部違うんですけど、

この因みにこの「貞」*teŋ, *treŋは「鼎」*kleːŋʔ, *tˤeŋʔですね(語源は「甕」を意味する漢蔵祖語 *m/ʔ-dik/ŋ、ナガ語 ʔ-dik 、ジンポー語 tiʔ³¹などに関係)。それを「鼎」の方から音を仮りちゃった!

それで因みにこの「眞(𧴦)」*ʔljin, *ti[n] は元々、人が逆になった形(倒文「𠂈」)に「貝」が付いてたんですが、

それである金文では、「丁」*teːŋ, *tˤeŋの音を借りてきたと言われていて、

実はそれで見ると、ここで先に見ました「徴」には点「〇、●」がちょっと付いていると!

これはじゃあ、声符「丁」としても考えられるいうこともあり、この点「〇、●」は、甲骨金文では「丁」ですよ!

だから、この部分が、もしかしたら「顛(巔)」*tiːn, *tˤi[n]であると考えておりますけれども、

そして、これらの中で「登」*tɯːŋ, *k-tˤəŋ, tˤəŋも、実は一丁目の「丁」は人の頭を象形したという、この一つの丸「〇、●」は(人の頭であると)、

そういうことがありまして、それでこの「登」に関しても、上に行くという意味があり(また「頂」 *teːŋʔ, *tˤeŋʔにしても)、

その意味で(語源が)同じで字源(「證」の声符「登」や「眞(𧴦)」の声符「丁」の語源は、漢蔵祖語*diŋ「頂部」、カレン語 *thaŋ²や他動詞化の接頭辞*s-が付いたチベット語 སྟེང, steng)と関係して、

それから、この「正」を見ると、実際に今、私が見たような甲骨金文、この「徴」の下の部分、この刀の部分、上の部分を無視して、この下の部分は、「正」という字の甲骨金文ですよ!

実際に「正」*tjeŋs, *teŋ-sも、実は語源を見ますと(「徴」*tɯŋ, *trəŋと)関係があるということ、

この「正」は元々は出征の「征」という意味でして、 実際に攻略したりする「征」*tjeŋ, *teŋと関係あるということでして、

「徴」の殷代金文、この中にこの刀が付いてるのは、これは実は武器をやっぱり表していると!

それでこの「徴」も、ここで面白いことがありまして、

徴用するとか、徴発するとか、そういう、やはり軍隊とか非常事態の時に要するに「ものを巻き上げる」みたいなニュアンスを持ってますね。

それでしかも徴税とか、徴収とかも、もう権力でグッと言って、相手から何かちょっと出させるというような意味があるんですね。

それとあとは、これに心が付いた形「懲」*dɯŋ, *m-trəŋで言うと、懲戒免職の懲戒とか、あとは懲罰とか、

これ「懲」は懲らしめるという意味があるんですよね。だから要するに相手に対して武力でバーンと脅すみたいだから、

この出征の「征」も武器が付いてるのは、そうとも解釈でき、

今、色々な概念が出てまいりましたけど、

それで政治の「政」*tjeŋs, *teŋ-sは、今度は、「正」*tjeŋs, *teŋ-sから来ていると考えられます。

つまり(語源が)元々そこから分かれた可能性があり(意符が鞭「攴(攵)として加えられ)、

それで「整」*tjeŋʔ, *teŋʔもそうですが、これも正しいと言う、きちっとした状態でしたり、

それとあとは「直」*dɯɡ, *N-təkがありますよね。

これも「正」という意味があって、これも語源が同じで、

更に「德」*tɯːɡ, *tˤəkもあり、これも字源が違いますが(「正」:声符「丁」に意符「止(脚の形)」、「直」:「目」から線「丨」が出る直視の形で「惪(德)」:更に意符「心」「彳」を付加)、語源は一緒で(《説文解字》「德,升也」は段注「升當作登」と結び付き、漢蔵祖語 *m-tyakに近く、「徴」と同語源かもしれません)、

本当にもう色んな概念が出てきましたが、それはどうしてかといったら、

漢蔵祖語*t(r)waŋで「r」は接中辞(infix)かなと書いてありますけど、

この言葉はやはり「真っすぐ」という意味があるんですよ!

だから、やはりこの「直」*dɯɡ, *N-təkが一番近いけれども、

この「真っ直ぐ」、「きちっとした」という意味になって、そこから「整った」とか、「正しい」という、

もしくは「征」*tjeŋ, *teŋは、相手に征伐しにガーンと行くとは、ある意味、その「真っ直ぐ進む」という意味がある可能性があり、

バーンとぶつかってゆくような、実際このミゾ語dîngは、「真っ直ぐ進む」意味なんですね。

それとこの言葉、チベット語དྲང, drang、ビルマ語တန်း, tan:、彝語ꎃ, dʐo²¹、リス語dʒo³¹、ボド語toŋ、ジンポー語tiŋ³³、チェパン語 धेङ्सा, dʰeŋ-、皆「真っ直ぐ」という意味を持ってますから、

しかも、もう一つここで混同してはいけませんが、

また、別の意味でこの先ほど申し上げた、この微妙の「微」*mɯl, *məjに、この「𡈼」*l̥ʰeːŋʔ, *l̥ˤeŋʔが付き、「徵」*tɯŋ, *trəŋとも解釈される(《説文》「徵,召也。从微省,𡈼爲徵」)。実際に今の我々の楷書の中でも入ってますね!それでこの小篆の中にも小さく入ってますけど、

それでこの部分が、もしかしたら下に一本棒があるという話で出てきましたけれども、

この「𡈼」*l̥ʰeːŋʔ, *l̥ˤeŋʔは真っ直ぐという意味を持っているんですよ。

それでこの「挺」*l'eːŋ, l'eːŋʔ, *l̥ˤeŋʔは、今度は伸ばすという、実は真っ直ぐ伸ばすという意味があるんですよ!

それでこの言葉「挺」もそうでしょ!手偏が付いているでしょ。

それでこの言葉は、漢蔵祖語のまた別の言葉*(p/b)lyaŋから来てる話があり、それはビルマ語ဖြောင့်, hpraung.とか、ボド語beŋとか、ジンポー語preŋでも、真っ直ぐという意味があったりして、

これらの非常に複雑な色んな(角度から)考えられたことですけど、

更に私も一つ気になっちゃったこと、

それでここに最後に括弧で書いておきましたけど、

これらのビルマ語tʃɔ³¹、彝語ꍑ, tʂɯ⁵⁵、リス語dzɔ²¹とか、この更にそれらをまとめて行ったロロ=ビルマ祖語(彝緬祖語)*dzyaŋでは、「正しい」という意味なんですよ。もしくは「真正」という意味で漢蔵祖語*m-dzyaŋの「有る」から来たんじゃないかなと思われるけれども、

これらもやはり似たような子音を持ってるから、(究極的に先の*m-tyak/ŋとこの*m-dzyaŋは漢蔵祖語で同根という可能性があり、)ちょっとこれは括弧を付けておきますけれども、一つ気が付いたこととして述べておきたいと思うんですけど。

全体で今、色んなものが出てきて、一行ずつずっと見てきましたけれども、

まとめてみますと、それで今度は我々が見たような概念、言葉の意味はこういう関係があるんじゃないかなと見ていった時に、

もう一回、今度は字の形に戻ってみますと、

これらの字を見た時に、この字に関しては、「徵」*tɯŋ, *trəŋは、もしかしたら「長」*taŋʔ, traŋʔと関係してくるなと、

それで今度はこの字源を見ますと、征伐の「征」と関係して、武力の「武」に近い形をしてまして(武力の「武」は「戈」に足「止」、「徵」は「刀」に足「止」)、

そういった「刀」と、しかもこの部分「丁」みたいでこれに「正」ではないかとも解釈できるということ、

これからすると、これが「刀」と見えるということ、

それでこれは「刀」にちょっとこの足「止」が付いてると、ここに少し付いているのが気になるんですけど、

うーん、これは毛みたいなものかなとか、やはり冗談ですけど、床屋さんで刀で毛を切っちゃった形かなとか(笑)とあったりしますが、

こういった今はその字形の方と言葉の本当の意味がどうなのかという関係性から、

色んな角度からちょっと突っ込んで見たんですよね!

そういったことを全部踏まえていきますと、

一つ、我々がここで主題としてきたのは、出土したもの、その文献しそ文献、土から出た文献、それと伝世文献、書き伝えられてきたもの、

そういったものの関係を見ていきたいということでやってきたんですよね。

それでそう見て、これらの今の文字学とか、それは字源(字形)に関係すること、言語学は語源(言葉)に関係すること、

それらの知見を根拠として総動員して、出てきたもの(出土文物)をちょっと理解してみようということで、一つ面白いことを見ていきたいと思うんですよ。

これ見ますと、この最近この本当に出てきた金文でして、

これ(長子口卣《近出殷周金文集錄二編》五三二、河南省鹿邑県太清宮出土)は「長子口」と書いてあるんですよね!

「長い子の口」、これは何だといった時、これは金文は出土文献ですね。

もしくは甲骨文、また、これも「長子」とあるんですけども、

出土したものと、それは伝世文献の(宋国の始祖とされる)「微子啓」に関係するんじゃないかと(言われていたりして、)

これは司馬遷の《史記》や《呂氏春秋》など出てくるんですよ!

その中で面白いことに、先ずじゃあこの「口」が何でこんな(「啓」や「開」)になっちゃうのかを行きますよ。

それは伝世文献においては申し上げたように書いてある段階でどんどん字が変わっちゃうんですよね。

それでその変わっていっちゃう理由があって、

この「微子啓」の「啓」もこれ「開」になっちゃってるんですよ。

最初に見てみると「口」だったんじゃないかなと!

それを見てみると、これをどう理解するのか!

「口」*kʰoːʔ, *kʰˤ(r)oʔと「開」*kʰɯːl, *[k]ʰˤəjと「啓」*kʰeːʔ, *kʰˤijʔは、これとあと「戸」*ɡʷaːʔ, *m-qˤaʔは、全部で語源が一緒じゃないかと、

漢蔵祖語*m/s-k(w)a-yに行きますが、これは口は意味してる!

口が開くから、扉とか開くという意味になったんじゃないかと、

チベット語でも口 ཁ, kha、扉སྒོ, sgoは語源が同じと考えられていますから、「口」「啓」「開」は説明できる(「啟」は「戸」「口」「攴」からなり、初文「𢻻」に飾符「口」が付加されています)!

語源的にも一致している!

それでその後に(諱を避けて)書き換えられたということは一つありますけども。

じゃあ「長」がなんで「微」なんだと!

この「微」できましたよね!この微妙の「微」!

これはどうしてかと見ていったら、

私こういうふうに思ったんですよ。

さっき見たように、この「長」はこの「徴」と音が非常に似てたと!

だから、「長」という字が特徴の「徴」に一旦これが書かれたんじゃないかと、

更にそれがこの微妙の「微」に字形が近いからと思ったんですね(楚簡でも「長」は髪が右になびき、「𡵂」は髪が左になびき似ています。)

それはどうしてかというと、まあ「長」はこれは音が近いってことをお話しましたね。

この「微」は「隠れて行く」という意味があると《説文解字》「𢕧,隱行也」に書いてあるんですよ!一つ前の頁でよく見て頂くと、《説文解字》を引用して置いておきましたけれども、

それはどうしてかといったら、微子啓という人が、殷の王様の一番最初の子供、

長男としての子供(長子)として、生まれましたけど、

実は弟が一番最後の紂王になったんですよね!

酷い政治やったらしいと話がありますけれども、

それでその人の政治が酷いから、彼はねスーッとその国を立ち去ったと書いてあるんですよ。

だからこの「微」という字には、そういう隠れていく意味があるから、

それは「微(わず)か」という意味から、(控えめにという意味にあり引伸され)派生したかもしれないけれども、

そういうことで、この「微」は態々その人の行いを含めて、このように書き換えられたんじゃないか(もしくは以上のように「長子口」→「微子啓」と書き変わり、その文字の意味から、その説話が生まれた可能性があります)。

どうして「口」から「啓」と、これは啓発とか、啓蒙とか、かなり賢い(とか人を導く)という意味があるんですね!

だから、そういった意味でこういった漢字は伝世文献の中では、どんどんそういった意味で書き換えられたりしてると見えたりして、

元々は「長子」は一番長男という意味だったかもしれない!

しかも、甲骨文の中でも「長子」は、これは「微子啓」とこの「長子」が関係あるかというと微妙なところでありますけれども、

普通に長男という意味で使っていましたけれども、

そういった使い方があったと見れてこれたんですけれども。

それでもう一つ、この「啓」が「開」に変えられた理由は、諱を避け、前漢の景帝(劉啓)の諱を避け、皇帝の名前を避け、司馬遷の《史記》が書き換えられたと説明が付きますが(同じ理由で城市「啓封」も「開封」に変更) 、

そういった形で、今回お話してきたことは、

この出土文献、土から出てきたものと、文字学とか、言語学で色々分析をしましたね!この文字はどうなのかなどの知見などを根拠として総動員して 、この出土文献を逆に理解することもできるじゃないかと!

つまり、出土文献と伝世文献は相補的に理解が深まるんじゃないかと!

出土文献を理解するのは、文字学や言語学と言いましたが、伝世文献を理解するのは、校勘学とか、歴史学と言いますが、

校勘とは伝えられてきた文字が本当に正しいか考えるということで、

出土文献の文字を吟味するのは文字学でそれはよく(考釈と言いまして)、考えるに釈すると書くんですけど、

こういう文字が出てきたときに考えて解釈するということをやる度にものすごく理解が深まるじゃないかと!

出土文献と伝世文献はデュアリティがあることが主眼でしたが、

本当に色んな面から盛り上がったと思います!

今回はもう色んな概念が出てきて、もう大変かも知れませんけれども、

ゆっくり字幕も付いておりますし、何度でも再生して頂いて、楽しんでいただければ、少しずつ、その炸裂して、洪水のように押し流される概念を、こことここの関係がつながると納得できると思いますので、

KF-Ars Sinica(系譜でたどる中華文化)として、昔の人たち、その漢字を最初に使った、作った、そういう人たちが、どう考えたのかと!?

それを知りたいし、それの結果として歴史、当時のことが色々と記録して伝えてきてくれてましたけれども、

それをもっと深く知りたいということでして、今回は、今回もか(笑)、ものすごく炸裂して、もうすごかったけれども!

今後とも何とぞ宜しくお願い致します。

KF-Ars Sinica、チャンネル登録、いいね👍も押して頂けると嬉しいです。どうもありがとうございました。失礼致します。