漢字のユニークさを探究!新たなシリーズ始まりました!漢字の構造を字形、字義、字音から、漢語の系譜を起源からたどります!字幕もぜひご覧くださいませ!暖かいお言葉かけを下さりましたら、SNSでシェアー下さりましたら、今後の制作の励みになります。KF-Ars Sinica、KF-Scholaと併せて、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年6月11日

皆さま、こんにちは!

「漢字のユニークさを探求しましょう」というシリーズが続いてまして、

特に前回から《説文解字》の叙を見ておりまして、

前回は「文字」について、昔の人の考えとして、

「文」とは、何なのか、これは、造字法であったじゃないかと!

ここにありましたけど、象形・指事じゃないかと!

それで「字」とは、構成法じゃないかと、

これは組み合わせ方とか、形声とか、会意とかに相当すると考えられるとお話しましたけれども、

「文」はやはり字源からいっても、語源からいっても、

文様とか、文身、刺青、装飾などを意味しておりまして、

視覚的な要素から、即ち字型から文字を捉えて、象形とか、指事とか、そういった形を作ると相当すると考えるのは、

まあ、自然なことでして、これで「字」が字源からいっても、語源からいっても、

前回どうも「名」という言葉(と意味的につながりがあり)、字(あざな)、名字という話もありましたけれども、(「孳」と語源的につながりがあり、)繁殖をするとか、増えていくという意味がありまして、

それはやっぱり言語的な要素、即ち、字音か、字義から文字を捉えたものということ、

「名」という字との意味や名前や概念として一致していると考えて参りましたが、

それから字とは、何なのかをずっと見てまいりまして、

形声とか、会意に相当するのは、やはり自然じゃないかなと、

形声とは字音、会意とは、字義などにより、言語の概念に対して文字を作ったことじゃないか、

KF-Ars Sinicaの標語、「言語と文字のデュアリティ」がありましたけど、

このような形で見えてこれたり、転註は結構問題があり、字義による転用が解釈のが自然という人が多いですが、

これは後で詳しく見てみたいと思うんですよ。

そして言語に関するやはり字義の転用だから、まあ「字」の中に入って、

仮借は両方じゃないかと書いてありましたけれども、

やはり、基本的に仮借される文字とは、かなり象形性の高いものが多くて、

「其」という字は、箕の形だったとか、「無」という字は、踊り「舞」ということでありましたけど、

それも本当にやりましたよ!

それで本字(初文の言い間違え)は、むしろ象形された形で残されたことが多いんじゃないかなということで、

「文」でありながら、それは象形された形でありながら、音が近いということで借りられたから「字」でもあるかと考えたんではないかと解釈できますけれども、

と言いたい所ですけども。

実はこういった今みたいな話は、昔の人が書いた文章、

今のお話は前回に出てまいりました《通志·六書略》中で、南宋の鄭樵が言ったことですけれども。

当時そう考えられたことを、まあ、これ何でそう考えたのかなとお話ししたわけですけれども。

つまり、昔の人の書いた文章をどう理解するかという問題であります。

漢字の構造について、当時の人がどう考えたかったこと¥ですよね。

それは本質的には、漢字の構造とは、別の話なのですよ。

漢字の構造とは、甲骨金文など、実物の文字資料をやはり大量に考察して、帰納して、理解されるべきと考えているわけです。

何故なら、昔の人の意見は、玉虫色の解釈ができるわけですよね。

特にある言葉がどういう意味で使われてるか、

なかなか文脈から判断しづらくて、

何を言っているのか、突き詰めていくと本人に質問できないわけですから、細かく見ていきますと、分からないんですよね。

これで《説文解字》の敍でも、前回そうでしたけれども、大変でしたし、

もう一つ《説文解字》にしても、

漢字の最も古い形で残されている甲骨とか金文、

それらを分析したわけじゃないんですよ!

それで当時、漢代に伝わってた許慎さんが言うには、台店とか、小篆とか、籀文とか、古文など、

そうした文字資料を分析して(帰納して)考えた理論だから、

しかも、2000年前に考えた理論ですから、それらの意見をやはり、そのまま是とするわけにいかないですよね。

もっと良い沢山の資料が、今は豊富にありますから。

今回はこの「六書」を見ていこうということですが、

先ず始めに申し上げたいことがありまして、 こういった伝統的な「六書」には大きな問題があり、

諸家の意見が、先ず錯綜していて、もう色んな人たちが、もう全然違う解釈をみんなする!

何故なら、許慎さんが、一つ一つのその内容に関して、細かい説明をしないで、もう非常に簡単な言葉と少ない例字だけでこれだけで示しているから、

《説文解字》の敍文から分からないんですよ。

それで現在はもう甲骨金文を参照できるわけですから。

そうした2000年前の漢代の古文学者たちが考えたことよりも、

更に1000年以上、遡った形で甲骨金文で字源や漢字の成り立ちを考えられるということで、

それらを一次資料として、(帰納的に)考えた方がいいですよ。

それですけれども、やはり、今回見ていきたいのは、これは非常に漢字を考える上で伝統的で、非常に影響力のある考え方だったから、

そのいいところと、問題があるところと、それらを見てきたなと取り上げているんですね。

そして、この六書が、先ずどこから出てきたのか、これは大事なことです。

それを見ていこうと思うんですけど、

これは元々《周禮·地官司徒》の中に書いてあることで、

その中では、今の言い方をすれば、小学校みたいなところで昔に小さい子供に教えたという「六芸」を教えた。六つを教えた!

その中で「六書」が出てくるんですね。

それでこの中には、何も書いてないんですよ。

中身が分からない!

それでそこに鄭玄さんという有名な、もうこれは漢の時代の古文学者に鄭衆さんが書いたこの註釈に対して、

そこでそれは少し《説文解字》の叙とは違うんですけどあったりして、

それと更に遡ったところで考えていきますと、

元々こういった古文学者たちの祖といわれる劉歆さんという人がいたんですよ。

その人が書いた《七略》の中に六つ(象形、象事、象意、象聲、轉注、假借)書いてありまして、

「造字之本」と言ってるんですよね。

だから、漢代である程度、この専門用語としては使われていまして、

それでこの《説文解字》を書いた許慎さんは、古文学者という学統でして、

古い時代の秦より遡る、四書五経を大事にしようという人たちですから、

それで漢字を研究しました!

何故かと言いましたら、この分野を「小学」と言うんですけど、

これは昔の人たちの考えを読み取るには、

きちんとその使われている文字自体を極めて行かなかったら分からないという発想だから、

そういった文字に対する興味がずっと生まれてきて、

それをかなり突き詰めて言葉の使われ方、文字の使われ方を分析した人たちと考えて頂ければいいと思うんですけれども、

その学統で許慎さんの《説文解字》の敍でこのことがやはり書いてありまして、

これで小学校みたいだと、今話ししました。これはエレメンタリースクールとは違う。

今入った私が入った「小学」(という学問は)ここから出た言葉ですけども、

もっと専門的な意味で、文字学とか、訓詁学とか、音韻学もずっとやってまいりました、漢字について研究する学問になりました。

それでこの中では、そうした意味はまだ帯びてなかったけれども、

本当に小さい子供が最初に習うことですよとここに書いてありますね。

ということで、この「六書」に行くんですけれども、

勿論これは今申し上げたように、漢代の古文学者たちが、大体そこから、文献上確認できることであり、

だから、その前になかったかどうかは、その先の話は分からないけれども、

少なくとも、そこからしか確認できない考え方と言えたと思います。

これでこれは勿論、甲骨金文の時代に存在は確認できません。

また、「部首」でこの《説文解字》は漢字を分類していますが、

これもやはりこの《説文解字》ものすごい数の漢字、

一万字近い漢字があります。9000何百字(9353字)だったと!

それらを分析して配列しなきゃいけないと!

そういった字書の編纂の時の都合で、漢字の総体をどうまとめられるのか、

システミカル(系統的)に見れるのかということ、

それと同じ部首でまとめて置いておけば、

ある程度、使い勝手がいいんですよね。

何でかと言いましたら、

部首の体系であれば、ある程度、木だったら、木に関係することが来るだろうな、あとは水だったら、水に関係する事が来るだろうなと考えられるから、使い勝手は良いですけど、

これも「六書」と同じく、漢字の構造や成り立ちを考えることとは、別の問題だと。

全く違う意図で生まれてきた発想であるということ、

これは本当にすごい強調したいと思います。

皆、部首の構造や六書が漢字の全体のシステムだと考えられてるフシがありますから、

ということで、こういった「六書」や「部首」の発想を漢字の構造分析に持ち込むと、

やはり分析を誤ることが出てきますから、

前もってCAUTION(警告)、もうアラートを発する(笑)

ということをしてから始めたいと思うんですよね。

それで特にやっぱりある文字を、これは指事文字とか、

これが象形文字ですよとか、

これは形声文字ですよとか、

これは会意文字、

これは転注によるものですよとか、

仮借によるものですよとは、

意外と判定するのは非常に難しいんですよ。

というのは、ある解釈では、指事文字がある解釈では、象形文字になっちゃったりとか、

それはよくあることで、それでこの《説文解字》中でも、

この会意形声とかいう、形声と会意を兼ねているという、

それでよく「亦声」という言い方をされ、それもまた沢山ありまして、

だから、結構、問題があるわけですよ。

だから、KF-Ars Sinicaのモットーは、「言語と文字のデュアリティ」でしたけれども、

やはり、言語と文字の関係で捉えていきたい。

当時の人の考えを知りたいということで、

どのように文字を生み出したか、

どのように言語を書き記したか、

そうした其々の時代の資料に基づいて、考証していきたいと思っていますから、

まあ、今回、ここでお話しするのは、

伝統的な考え方だということで、

もう、何回もしつこく言っていますが、

実際にやはり、今でも専門的な字書でも、何とか文字編と言い、

戦国時代の文字をもしくは、それ以前の殷とか周の金文や甲骨文を分類して、きちっとした辞書でも、

《説文解字》の部首体系で配列された順序で並べられてるんですよ。

それぐらいもう染み込んじゃっていることで、

それで前に出てきました、呉大徴の《説文古籀補》でもそうでしたけれども、

《説文解字》にそうした文字を当ててゆくところから始まってますから、

研究史としてお話しましたけれども、

これで実は古文とか、籀文という言葉そのものも、

《説文解字》で使われている用語で、秦代に整備された小篆よりも、古い時代の文字という意味だから、

彼はそれを更に増強したいということで、こんなタイトルになってしまっているんですけど、

実際はやはり、古文とか、籀文という、

戦国時代よりも、更に古い殷周金文が主に採録されてましたよね。(採録されて)おりますということで、

《説文解字》の漢字の分類とその配列は、やっぱり構成のプロトタイプになって、

もう多大なる影響を与えましたから、無視はやっぱりできないんですよね。

近代的な文字学はまあ100年ぐらいかなという程度ですけれども、

やはり、2000年くらいの伝統を、それがもし間違ってるとか、問題があったとしても、なかなか覆せない。大変だと!

それだけやはり、人々の伝統への意識は、やはり根強い!

とにかく、それだけの歴史があり過ぎまして、それが(真実の探究において)足かせになることもありまして、

やはり、KF-Ars Sinicaは、そういった今までの人が考えた良いところ、そうじゃないところ、

長所と短所の両方を見ていきたいと、

そして、これから「六書」を見ていくんですけど、

それは、やはり、漢字の構造の話をしてるではなくて、

伝統的に漢字はこのような発想で分析されて、

そして、分類されてきたとして、お聞き下さればと思うんですね。

それで、まあ実際には、ある程度の調整をすると、甲骨金文でも、この六書に分類はできてしまうということはあるんですけれども、

このKF-Ars Sinicaは、やはり、いいところも、悪いところも、全部見て考えていきたいということで、

その「悪さ」が「なぜ悪いのか」を知ることができれば、

それを探究していくことにより、逆にそうじゃないことが、実際にはこうだったという、本質が背理法みたいに逆説的に見えてきて、

それで伝統的な考えをただ受け売りに紹介したり、

それがもう正しいと考えてしまうではなくて、

これは一般的には、権威論証と言うんですよね。

権威に訴える論証(argumentum ab auctoritate)、「昔の偉い人が言ったから正しい」ということではなく、きちんとそこにメスを入れていくことが大事だと思ってまして、

今は色んな考える根拠、考える材料が沢山ありますから、

そういった意味で見ていきたいですけど、

そもそも、もう古典のテキストは、

典籍の中に書かれていること、

実は結構、問題があって、

読んでいっても、意味が通らないことで多いんですよ!

前回もう結構悩みましたけど、

今回もそれで悩まされるけれども、

悩むのが面白いという、すんなり分かるより、

もう少し頭を使う方が面白いかと、頭を燃やしましょうということで、

今回を楽しんでいただければと思うんですけど、

そういった一環で、前回はある文章があったとしても、

そこに注が紛れ込むということもありましたり、

その文章が全部伝えられてきていると通りじゃないということがあったり、

確かに《説文解字》の敍は、何とか「曰く」という説明のところに何箇所かあって、

ここでも、今回は出てます。

「一に曰く」「二に曰く」と、

《説文解字》自身が、宋本までしか遡らないとお話しましたけれども、

今回この六書に関しても、少し見てみたいですけれども、

小徐本にも、こういった形で六書が、「一に曰く」「二に曰く」と書いてありまして、

こちらの大徐本でも、ここに六書が、「一に曰く」「二に曰く」と書いてありますね。

それでここまでは遡れるけど、

そして、そこの文書を持ってきたわけですけども、

やはり、それ以前の形は書籍の形が分からないです!

ですから、どこかで注釈が本部に紛れ込んだ可能性が十分にあって、

一つ面白いことに気づきまして、これを文章を見まして、

ここはとても綺麗に「一に曰く」、「二に曰く」、「三に曰く」、「四に曰く」、「五に曰く」、「六に曰く」と並べておりますけれども、

完全にきれいに文字の数まで一緒だから、最後丸の所が揃ってる!

それでしかもここを見ると、この「識」と「意」、あと「物」と「詘」、それとこれらの字、他のところも全部そうなんですけれども、

全部きちん、私は上古漢語の発音を置いておいたんですよ。

一つ目をいきますと、この「識」*s-tək↔「意」*ʔ(r)ək-sだから、韻尾(ək)が一緒なんですね。

それで更に「物」*C.mut↔「詘」*[kʰˤut]だから、韻尾(ut)が一緒、

それで更に「名」*C.meŋ↔「成」*[d]eŋだから、韻尾(eŋ)が一緒ですね!

そしてこれが「誼」*[ŋ(r)aj-s] ↔「撝」*[qʷʰˤ(r)aj]ですね、お!韻尾((r)aj)が一緒で韻を踏んでいます!

それでこれは「首」*l̥uʔ ↔「受」*[d]uʔだから韻尾(uʔ)でちゃんと韻を踏んでいます!

これが「字」*mə-dzə(ʔ)-s ↔「事*」*[m-s-]rəʔ-sだから韻尾(ə(ʔ))が一緒、

だから、全部、韻が綺麗に踏んでいます!すごいですよ!

だから、こういった形で全ての文字が韻を踏んでいるような形は、

良くサンスクリットの文法を書いたパーニニ文法(Aṣṭādhyāyī, अष्टाध्यायी)も、全部、口伝で短い文章で凝縮された形で韻を踏むような形で伝えられ、

その方が覚えやすいですから、こうした形で口伝されていることがあったりして、

これもどうも、口伝のような可能性もあるじゃないかと思うわけですよね!

ここから、一つ一つに行ってみたいと思うんですけど、

先ず、この指事とは、 この言葉を一つ一つ見てきたとき、

ここにあります《周禮》に注をつけた鄭玄さんが引いた、鄭衆さんの注と、あと劉歆さんの《七略》は《漢書·藝文志》に引かれていますけれども。

どういう名前かと見ると、一番、最初の劉歆さんの《七略》では、「象事」と言っていて、

それで、鄭衆さんの《周禮》の注では「處事」と言っていて、

ですけれども、許慎さん「指事」という言葉を使ってあり、

その中の意味は、「視而可識,察而見意(視て知るべく、察して意を見る)」と書いてあるんですね。

だから読んで字のこと、これは文字を見ると意味がパッと分かるということと考えられる!

この文章は、この部分、大徐本や小徐本では「察而可見」と書いてあるんですね。

それはどうしたかといったら、

私、思ったのが、 ここに「可」があって、こことここで一緒にして、それでこの「見」を下に持ってきちゃったんじゃないかと!

だから、「察而可見(察して見るべし)」と読んだようにしているけれども、

私はこれはそうじゃないと思った!

どうしてかと言ったら、この他の字が全て韻を踏んでるから、

だから、ここが「見」が来ると韻がここだけ踏まなくなること、

だから、おかしいということで、それともう一つは顔師古さんが《漢書》の註で(古い形の《説文解字》敍を引いて)書いてるんですけども、

そこでも、きちんとこの形「察而見意」であるということで、

二つの理由で後の時代に変えられた可能性があるということで改めたんですね。

そうした形で文字を改める時は必ず、これは校勘学(校讎学)と言うんですけども、

古い書籍にあるもので、ある文字がおかしいと思ったら、その根拠を必ず示さなきゃいけないんですね。

そういったことで今根拠をお話しました。

どうして、こう校訂したのか?ですけれども。

それで見てみますと、「指事」とは、大体は数字とか、「上下」とか、

これは純粋な記号など、

もしくは、元々ある文字に一本棒加えたりとか、

そういった文字を変形させる事で、ここだよとかを示したりする指示符号とされると、

そういった、これから私たちがこれ見ていく六つは、今回は概略として言葉で説明しますけれども、

次回、全部、具体例を見ていきたいと思いますので、今回は文献上どう捉えられるかに集中していきたいと思うんですね。

次に「象形」とは、劉歆さんは《七略》では、同じだということ、それで鄭衆《周禮解詁》でも一緒ということで、

これは全部(用語が)一致しているんですよね。

そして、その内容ですよね。

これは、「畫成其物,隨體詰詘(畫きて其の物を成し、体に隨ひて詰詘(きっくつ)す」と書いてあるんですね。

どういうことかといったら、

ものの形に従って線が曲がるという意味ですね。

そのものを描こうとしたとき、その形に従って線が曲がると考えられる。

この「詘」という字が、面白い漢字を使っていて、

普通は窮屈の「屈」という字がありますが、

「屈する」、あれは曲がるという意味ですよね。

それで顔師古さんの《漢書》註「隨體詰屈」でも、

今、我々が使う「屈」で書いてまして、

「詰屈聱牙(きっくつごうが)」という四字熟語がありまして、

これは、唐代の韓愈さんが《進學解》の中で使った言葉(「周誥殷盤,佶屈聱牙」)でして、

今度は「佶」と人偏になっていたりして、

結構、昔はこうした偏が異なるタイプの通仮があり、文字が通ります!

これで旁さえ一緒であれば、

大体、文字が通っちゃう!

それでやはりこの声符「吉」や「出」と言いますけれども、

この声符の部分が一致していれば、

きちんと文脈の中で理解がされることでして、

まあ、逆の言い方をすれば、

結構、後の時代まで、この意符の部分は固定するのが遅くなったという、

我々は使っているような形じゃない形で使ってた時代が長くて、

ある時期から少しずつ使い方が固定していくわけですけれども、

後の時代でも、結構、バラエティがあるんですよ。

一般的には、この象形字は、単体の文字だと思われてるんですよね。

つまり、ここにある「日」「月」みたいに、もう一個の形一つの形だけを象ったと思われているんですけれども、

実はこれもそうでないという衝撃的な事実がございまして、

《説文解字》の中ですら、単体でない象形字があるんですよ!

例えば、「舜」という、堯舜の「舜」、昔の時代に聖人君主がいまして、それでその人の名前「舜」は、足「舛」に従い、そして、その足はまた声を兼ねる(「从舛,舛亦聲」)と書いてあり、

えっ!象形字と言っても、脚「舛」と頭の部分と分解しているかと!

それは、舞踏の「舞」という字にも(脚「舛」が)下についてますが、

そういった形で分解している!

かつ「巢」という字、鳥の巣も、木に従いて象形(「从木,象形」)と書いてあるんですよ!

ということは、鳥の「巣」を想像して頂ければ、

上の部分があり、あの部分は「甾(シ)」と読みますが、

あれは籠の形を象った象形で鳥籠のような「甾」が「木」の上にあるから、それを象形をしていると、

象形字、単体じゃないじゃないかと!

木と鳥籠「甾」がくっついてるじゃないかと! 部品を上げていないなと!びっくりするわけですね!

それと「衰」という字がありますが、これも「衣に従って象形」(「从衣,象形」)と書いてあるんですよ!

草冠を付ければ、「蓑」になりますね!

「蓑」をかたどったものに「衣」を含んでいるとして、

結構、面白い話があって、裏表の「裏」は、実は上の部分と中の部分に「里」が入って、「衣」の中に入ってるんですよ!

この「衣」偏は、実は偏の方に行くタイプと中に入るタイプがあり、

それで中国語の方では、実際に繁体字では、「裏」という字はこれも編を変えて「裡」と書くんですよ(方位詞で中とか、内などの意味で「裡面」「哪裡」など使われ、簡体字では「里」)!

日本では「裏」は「里」が(「衣」の)中に入れられていますね。

中国の日本で繁体字が違うということもありまして、

そうした形でそれなら分解できると言っていたり、

「壺」という字がありますが、

ご丁寧に「象形」なのに壺の上の部分の「士」みたいに我々が楷書で書く部分は「大」に従い、

その部分は蓋を象っている(「象形。从大,象其蓋也」)と言ってるんですよ!

だから、象形字を分解している!

皆がすごく考えているのは、

象形字というと、単体の一つの部品しか持ってないと思うけれども、

実はそれは独体象形、一つの体の象形であって、

合体象形と言って、全体を二つ、三つくらい組み合わさった中を全部で一つの文字とするものもあり、

それを《説文解字》の中では、象形と分類して、本人が(分解をして)書いてるわけですよ!

だから、何かの様を全体で象る、非常にアバウトな使われ方をしていて、

これは結構、衝撃的でして、「象形」と言ったら一個しか(部品が)ないと思っていると!

それは実は違うんだよとはビックリですよね!

ということがありまして、

次の形声は、劉歆さんは《七略》「象聲」、今度は鄭衆さんは《周禮解詁》「諧聲」と出てきて、

よく「諧声系列」という言い方をしていましたが、

「声が諧う」、俳諧の「諧」という字になっている。

その古文学者の中でも、人によって用語の当て方すら違うとありますけれども、

まあ、「声を象る」という形で、この「象声」でもいいわけでしたり、

「声が諧う」ということで、この諧声と言いますけど、

ちなみにこの「諧」という字は、上古漢語では*ɡriːl, *[ɢˤrij]、「形」は*ɡeːŋ, *[ɢ]ˤeŋですから、

少し音が近いため、通仮したという、よく先ほど申し上げたように、音が近いから、他の字に入れ替わることはあり得ることも考えられて、

見ていく中でよく「諧声系列」という言葉をよく使ってましたけれども、

それは音が似ているということで言えるんですけども、

許慎さんの説明はどうなっているかとみますと、

「以事爲名,取譬相成(事を以て名と為し,譬を取りて相ひ成す)」と書いてあるんですよね。

これはすごい理解に苦しむわけですよ!

先ず「事を以て」の「事」とは何だと!?

次に「名と為す」と言うなら、「名」とは何だと!?

これは「名(メイ)」と読むと思いますが、「名(メイ)」とはなんだと!?

そして、この「譬を取る」の「譬」は何だと!?

これ突っ込んだら大変ですよ!

これ文脈で分かんないんですもん!

何故なら、いきなりパーンて出てきちゃうから、困ったなと思って、

ここで一つ面白い話があるんです。

前回から続いてる話なんですけど、

この「名」がこれは文字などを意味してたとお話してきましたけど、

これどうして「名」は「月」を伴うのか!

この夕方の「夕」は「月」ですけど、それに「口」、

何でそうなんだということ。

疑問に思ってしまって、

私こちらを用意致しましたので見てみたいと思います。

もう「名」を特集しました!

《説文解字》の中で、許慎さん自身が、「名」という字は、夕方になると顔が暗くて見えないから、名前を「名」を「口」で告げたからと書いてるんですよね(「夕者,冥也;冥不相見,故以口自名」)。

だけど、基本として、漢字の成り立ちを絵解きのように考えるのは、

大体、これはこじつけと思われるんでして、

私はこうした絵解きのような漢字の分析は、

少し眉唾物じゃないかなということで、

こういった抽象的な概念、「名」は非常に抽象的なんですよ!

それを示してるのは、大体、言葉の音を書いてあることが多い!

即ち、仮借をして、(既にある字の)音を借りて、

(声符として、)そして意符、何かの部品をつけて、

それで形声字、今やってました丁度!

それであることが多いんですよ!

これ考えて見たら、

「月」*ŋod, *[ŋ]ʷatとか、「夕」*ljaːɡ, *s-ɢAkという、これらの発音は、この「名」*meŋ, *C.meŋとはかなり違う!全然音が違いますと!そうするとここはつながりにくい!

そう考えると、明らかこれも「月」を持っていますけれども、

非常に音が近い!「名」*meŋ, *C.meŋに対して、「朙/明」*mraŋ, *mraŋと何か「r」が入ってる!

それで母音が少し違うけれども、子音mとŋ(ng)は一致しています。

これを考えた時、私は声符を共有してる可能性あるかと!

その声符を共有してるとは、どういうことかと言ったら、

この二つの特に一番古いタイプの「商」とは、殷の韻の時代と、それと古い殷に近い西周で使われた、甲骨金文を持ってまいりましたけれども、

これ「月」の形してるんですよね!

それで非常に一致している!

字形的にも!後の時代に小篆の時代では、もうこちらでも、「名」は「夕」になり、「明」は「月」になっている。

これら(「月」と「夕」)は元々、甲骨金文の時代には違いはなかったんですよ。

後で分化した文字ですけれども、

もうこれ見て分かる通り、

この中に1本入っているタイプが「月」になっている!

こうなってるものと、入ってないものと一緒になっている。

それで面白いことにこの部分ですよね。

我々は今、「日」と書いてるんですけども、

唐代の楷書を見ると、実は二本棒があるんですよね。「日」じゃなくて「目」みたいに「眀」と書いていたりする、

虞世南とか、欧陽詢たちの時代ですけど、顔真卿に至っては「朙」になってる!小篆を楷書化したような形、

これ何なのかというと、こちらにありますね!「囧(きょう、けい)」と読みますが、これは窓の象形と言われている。

こういった形でここにありますよね。

ところが甲骨文ですと、やっぱり「日」みたいなものがあったり、

これ「日」と「月」でこれは窓の枠があるみたいな形ですけど、

そういった形が結構一定しないから、

私は全部字形が違うものを持ってきましたが、

それで後の時代になると、これに固定されてますよね。みんな大体窓「囧」になり、小篆まで行ってますよね。

この後は以下省略ですけど。

秦でアウトプットと言いますか、

もう、小篆の段階でも変わりないと見て行くと、

もう一つ似たような音であるこの「盟」という字、

これ同盟の「盟」ですけど、

これも音は完全にこの「朙(明)」*mraŋ, *mraŋと一緒ですね。

それで同じこの部品「囧」を持っているんですよね。

面白いことにこの「皿」*maŋʔ, *mraŋʔの部分も声符、もう「囧」*kʷaŋʔ, *k-mraŋʔの部分の発音が、両方とも音が殆ど一緒ですよ!

ということは、両方とも声符になっちゃってる!おお!ということでびっくりして、

これ両声字と言うんですけど、

今ちょうど形声字をしていましたから、

ここで話ができるんですけども!

普通はこの部品が声符であったとすれば、こっちは意符が与えられることが多いんですよ。

両方とも声になっているかと、音を意味しているかということで、

少し面白くて、この辺りも思った以上に非常に複雑ですが、

私がここに言いたかったことは、

この「夕」の部品は、全然音が違った。

この「月」も「夕」も音が全然違うんですよ!

この部品の部分ですね!

ですけれども、どうもここに更に「口」をつけた形が、何かわからないけども、

略体か何かでこっちの部分が略されちゃったけれども、

「朙(明)」*mraŋ, *mraŋと「名」*meŋ, *C.meŋはほぼ一致している。

でも、「r」が入っていると言われるかもしれませんけれども、

これは良く先ほどからでてきました諧声系列、

同じ声符を持っている漢字の系列の中でも、

この「r」は中に挿入された形、

つまり、言葉の中に入れ込まれた接中辞(infix)といいますが、

普通は頭やお尻に付くんですよ。そうした接頭辞(prefix)、接尾辞(suffix)であるのに中に入るから、(接中辞であるか、もしくはその類推から)が無視でき、ここがなくても、お互いに通じることがあるから、

この文字と声符を共有していると、私が最初に言ったのはそういうことで、

何か必ず音としての関係があって、

ここに更に「口」を付けると、またまどろっこしい、二つになって、三つになって、変にバランス悪いから、

いいやと!もう「口」でいいと!

まあ別の言い方をすれば、略字みたいかも分からないですね。

略されちゃった可能性があると、

そうすれば変なこじつけなストーリーを描かなくても説明できます!

この「名」というのが、何でこの「月」をとっているのかということで、

じゃあなんで「口」かといったら、

やはり、人を呼ぶとか、名前の意味だから、「口」に関係する意符かと、

つまり、逆に言えば、この部分は少し特殊でありますけども、

略されちゃったってことはあるけれども、

「声符のような振る舞いをして」が大事ですね。

そして、この下は意符「口」というような形声的に理解は出来るかと!

形声字じゃないかと、少し考えていました。

もう一つ、私はそれを考えたのには理由がありまして、

この「望」「朢」という字がありますよね。

これ見ると「月」という字が入っている音が*maŋ, maŋs, *maŋ, maŋ-s、

今までは会意的に月を見ているから望むみたいに言われてきましたが、

私この字形を出そうと思ったんですけども、

ちょっとそれは皆さまに甲骨金文を調べて頂ければと、

そういった宿題もちょっと入れとこうと思って、

とにかく、この元々あったのは、「臣」に人が地面に立ち「𡈼」、目が大きく開いて剥いているような形「𦣠」で臨むという意味を持ってたのに、

西周の初期ぐらいに「月」が加わってきてます(「既望」と月の満ち欠けによる金文の暦日でよく出て、《釋名·釋天》「望,月滿之名也」とあり、「望」「朢」*maŋ, *maŋは「滿」*moːnʔ, *mˤ[o][n]ʔに仮借され、「月」は意符とも考えられなくもないですが...)!

それは、やはり、音を表すために書き加えたかと(ちなみに「望」は更に後に声符「亡」*maŋ, *maŋが加わりました)、

(《説文解字》のように)月を見ているからではないことを含めて考えると、

これらの声符らしく振る舞う「月」、

「らしく振る舞う」が大切でしたね。

これらは一致しているかと、

「朢/望」*maŋ, *maŋ、「𥂗/盟」*mraŋ, *mraŋ、「朙/明」*mraŋ, *mraŋ、「名」*meŋ, *C.meŋ、音近いということで、「望」という字のことに関して、「名」という字に関しても、

新しい説をちょっと言ってるんですよ!この話はすごいんですよ!

ということでちょっと熱が上がってきましたけれども、

戻ってみたいと思うんですけれども、ここで、

こういった形で、この今、形声の説明を見てたんですよね。

この「名」をここで考えてみますと、前回この「名」は「字」という文字という意味で使ってたとよく見てまいりましたけれども、

「事」は通常は、やはり概念として考えられ、言葉の意味ということで、

先ほどの「指事」の「事」、「事を指す」は何と言ったら、

これはやはり、概念を指す。

ある概念をもう見た瞬間に分かると書いてありましたね。

そことつながっていくんですけど、

そういった形で捉えられると、

やはり概念じゃないかと、ここの部分に関して言うと、

言葉の概念を文字にすると考えられるかと、

もう一つ、仮借はもう後でいきますけれども、

「事に託す」と書いてあるから、

やはり、「事」という字が、周りの文章で使われ方と含めて考えていけることで、

この上の句の方は、意符を形成すること、言語の概念と文字の形状が結びついていると書いてあるから、

この部分は意符を考えているじゃないかな!?

そして、こちらの部分(下の句)が、「譬えを取りて、相い為す」とは、「譬えを取る」という部分は、

「譬える」とは、似せるとか、そういう意味ですから、

それをとって音を借りることを意味していると、

そして「相い為す」とは、これで、仮借をしたことによって、声符を作る。

それでちなみに「譬える」とは、何故こうかというと、

今の中国語でも「譬如」pìrúというんですけども、

この言葉は(「例如」lìrú、「比如」bǐrúなどと同じく)、やはり何かを例えるとか、「例えば」という時に使えますから、

やはり、ある程度、似たものを連想させる文字通りそういったことでありますから、

音が似た字で声符を作ると、先ほどもありましたね。

完全に一致するものは少ないですが、声に似たもので声符を選んでくる。

それでそのことにより、意符と声符を合わせることかと、

だから、言ってみれば、「形声文字の形成過程」ですよね。

今、ジョークみたいなちゃってる(笑)

最初の形声文字はこの形声を形づくる(形成する)という、

その概略を示していると考えられる。

こちら「江」「河」で見れば、この三水「氵」の部分が意符、そしてこちら側が声符「工」「可」ということで、

しかも、この名前も形声で「形」の部分が意符、「声」の部分が「声符」、音じゃないかということで、

許慎さんはこういう名前にしたんじゃないかなと考えたり、

もう一つこのことに関して言えることは、

この今、読んでいる《説文解字》の敍とは、

この間にお話したみたいに、これ最初の文章じゃなくて、

最後についている文章、「後敍」と「後」の字と書いて、こう言う人もいますけど、

もしくは「許敍」というんですね。許慎さんが書いた敍だから。

ということで、《説文解字》全体を統括する敍ですから、

《説文解字》の中でどういった字が、形声とされるかを分析することも大事なんですね。

それで《説文解字》の中では、基本的に「■に従いて、□の声(「从■□聲」(意符は■、聲符は□)」と書かれているんですよ。

大体その「■に従いて」の最初の部分は意符でそれで「□の声」の後の部分は声符を二つ文字を並べて書いてある。

基本的に形声という言葉は中では使ってないですが、

それはものすごい数が出てくるんですよ。

だから、これ「从■□聲」が形声字を言っていると考えられる。

漢字のもう大多数は形声字ですね!殆どは我々が使ってるということがありますから。

やはり、意符は「形」、声符は「声」で代表させて、「形声」と書いてるんじゃないかなと、

そうした意味でも根拠があり、

それで形声字は、見てまいりましたように、やはり意符と声符が組み合わされて、

(形声や「从■□聲」の)前半部は意符、もしくは義符と言いますね。

意味を示している。どういったものを連想させるかということ、

これで後半部は音を示している声符、もしくは音符と言いますね。音を意味しているということで、

そういった考え方が自然だと思いました。

まあ、問題はやっぱり許慎さんが、この「名」とか、「事」とか、「何を何に譬えるのか」とは、ここで分かんないから、

やはり、実のところが意味不明なんですよ。

本当に文章もう一生懸命、私も理解してるということで、

ちなみに少し後の西晉の衛恆さんが書いた《四體書勢》という書論があるんですよ。

これは書に関係する本の中で、形声字を説明しているところは、

「以類爲形,配以聲也(類を以て形と為し,配して以て聲なり)」と書いてあるんですよね。

やはり四、文字、四文字で書いてある。

前半部分が「形」の方で、後半に「声」が出ていて、

前半部分はどういった種類の言葉か、ここで言えば、三水「氵」であれば、水の類、木偏「木」であれば、木の類と、意符を示していて、

後半部分で声符を配すると解釈できるということがありますけれども、

この諧声系列とは、同じ部品を持ってる声符を持ってるものをバーと並べたものを諧声系列と言いますけれども、

声を等しくする。まあ、近いものも含んで、もうちょっと広い意味は持ってるんですけども、

それは語源的なつながりがあるものと、

全然語源的なつながりがなくて、

仮借で当てられたもの(詞)があったりして、

そういった字源となったものの、本当の字が、本家が後に仮借をして書いたものに取られちゃって、

初文という形であったものが、意符を加えて複雑化させた。

例えば、話しました「無」という字は、本当は「舞」を描いてたのに、「無」という否定辞に使われちゃったが故に、更に足をつけて舞踏の「舞」ですよね。

それと「其」は箕、竹で編んだ籠だと!なのに「其」という意味で指示代名詞で使われてしまったが故に、

そちらは竹冠をつけることで「箕」にしたということがあって、

元々あった初文に新しい部品をつけて、元々、違うものに使われてしまったが故に追いやられちゃったタイプと、

もう一つ、また、元の本義が語源と同じで語根を書いていて、

更にそれの意味の中で言葉が増えて行っちゃって分化していったが故に、意符がついて書き分けられたということがあるんですね。

それはどうしたかと言ったら、「中」→「仲」という字がありますけれども、

兄弟「伯仲叔季」の中で真ん中を意味したっていうから、「中」に人偏がついて「仲」になってるんですよ!

やはり、元々「中」*tuŋ, *truŋ、「仲」*duŋs, *N-truŋ-sという意味の語源*(t/d)uŋは一緒だった。

実際問題、古い時代には、同じ「中」で書いていたけれども、

その「中」の中で意味が増殖しすぎたから、

人偏をつけて独立させた形がありまして、これも立派な形声文字なんですよ。

兄弟の中で真ん中なから人が付いた。意符としてということですけど、

そうした形でものすごい数の字が亦声と《説文解字》の中に書いてあるんですよ。

それはどうしてかというと、

基本的に語源的につながりがある場合は、亦声なりやすい。

何故なら、既に声符が言葉の語源を描いた内容が一致していて、それは字源ですね。

語源(本義)と字源(象形)が一致している。

更に意味を際立たせるか、

もしくは、意味を限定するために、意符をつけたから、

その声符の部分は、意味もちゃんと引き継いでいて、意味のマーカーとしても機能していて、形声字でありながら、その部分にも意味があるため、亦声になりやすい(会意形声と分析されやすい)、

一般的には、仮借によって、語源が異なるおびただしい数の同じ音の詞を書きたいが故に字をどんどん当てていき、

それで声符と為して、それと区別をするために意符を付けて、沢山漢字が増殖したんですよね。

言ってみれば、ここで言えば、「江」という字も、「河」という字も、ただ「工」「可」の音だけ借りてきて、

水の名前を言いたかったから、これは有名な長江と黄河ですよね。

水の名前とは(《水経》のよう)、川の名前のことですね。

それで、この音だけ借りてきたが故に水だから「水」をつけたという、

一般的にはこれが多いわけですよ!

つまり、仮借をして、音だけを借りて、意符をくっつけて、水に関係させるっていう、

もし、これ「水(氵)」が付いてなかったら大変ですよ!

だって工具の「工」と可能の「可」と混ざっちゃうから、

手がかりをくれということで「水(氵)」と!これが来れば、もう長江、黄河とイメージができるから。

というわけで、夥しい数の同じ音が、全然違う言葉なのに入りまして、区別をするために意符が付けられて、その方が多いですよね。

稀に象形字にその音を更に際立たせるために、声符を後で加わえられちゃうことがあるんですね。

先ほど私が申し上げた「望」という字は、正にその例じゃないかと、私は思ったわけですよ。

つまり、元々「月」はなく、本当に目を見開いた人「臣」が土(地面)の上に立ってる形「𡈼」ですから、象形字「𦣠」ではっきりしてるのに、

更にそこに音を書きたいが故に声符「月」や「亡(亾)」がポーンと加えられたことがあり、

結構、甲骨文の中には異体字が多いですけれども、

大体、もう形で書いてくれたって分かるのに、

更に声符が加えられていたり、結構あるんですよね。

だから、その音を注釈的に加えたいが故にポーンと(声符を)入れちゃう、それで文字の中で一体化させしちゃうことがあって、

この形声字の中にも、何通りかの由来があるという、

意符と声符で構成されることには変わりないですが、

かなり色んな発想によって形成されている!

更にその両方とも声符になっちゃってるタイプも時どきある!

両声字と言う、声符+声符で来ています。

まあ、これも文字の構造からすれば、

形声字にその特殊型として入れてもいいんじゃないかなということで、

実際にはやはり本義以外にも、

今度は文字が作られた後にものすごい数の別の語源(が異なる言葉)を仮借や通仮をしたことによって、めちゃくちゃになってること、

そこで次のこの会意に行ってみたいと思うんですけど、

これは劉歆さんは《七略》でこれ「象意」ですね。全部、象、象、象、象と来てますから、

鄭衆さんは《周禮》の注の中では、ちゃんと「会意」で同じですから、

そこから一致してますけど、

この文章も、またやはり問題があって、

「比類合誼,以見指撝(類に比して、誼を合はせ、以て指撝を見わす)」とよく読まれますが、

日本語でこのように書き下したからと言って内容を理解できないんですよ。

どうしたかと言うと、

先ずこの「類」がどういう意味か!?「類に比す」とはどういう意味か!?考えてしまうんですね。

前回もうかなりこれ頭を悩まれましたよね。

「類に依りて形を象る(依類象形)」のところで、

この「類」とは、そこでは法則とか、事理(ことわり)、一定のルールとか、ガイドラインということで、考えて解釈しましたけれども、

ここでもやはり、それで意味が通るんですね。

それで一つ思い出す事が、

日本語で「比類」という言葉を使いますけれども、

ちょっと中国語では、違う意味でこれを使いまして、

「比類」bǐ lèiと言いますけれども、「昔の例を参照して何々する」という意味で使うんですよ。

だから、これも基本的にそれに近い!

今言った、法則に照らし合わせて、ここは今度、問題になってくるわけですよ!

「誼を合わせる」、この「誼」とは、義符の「義」ですよね。

意義の「義」は「意味」という意味なんですよ。

上古漢語の音は全く同じですよ!

上古漢語では全く「義」と同じ音*ŋrals, *ŋ(r)aj-sですから。

法則に従って意味を合わせる、今一つずつ詰めていますよ!

そして以て、それによって、今度はここが問題ですね。

「見」はもう同じ意味でOKですが、

「指撝」どうしてこんな字「撝」を使うんだというと、

まあ、よく趙之謙という有名な篆刻家がいますが、彼の字「撝叔(キシュク)」という、名前でして、それぐらいしかあんまり使わないじゃないかな。

まあ、その「撝」*qʰʷral, *[qʷʰˤ(r)aj]は、謙虚という意味でありました。その文字には彼の字ではそういう意味で使ったんでしょうけれども。

でも、この「指」は発揮するの「揮」*qʰul, *qʷʰԥrという字がありますよね。

だから、これは麾(さしまね)くという意味ですね。指し示す。

これで何でこんな難しい変な漢字を使わない漢字を持ってくるんだといったら、

やはり、韻を踏みたかったんだろうと思うんですね。

だから、この文字を持ってきた。言ってしまえば、もう指し示すことが分かるという、見えるという事ですよね。

そういうことだから、これ全部でどうして考えれば、「法則に従って意味を合わせることにより、何か言いたい、示したいことが見えてくる」と言っていると、そ

それが会意と言っていると、意味が通るんじゃないかと、

そうすれば解釈がすんなりといくと思いました。

それでちなみにこの指し示すは、これはこの間も出てきましたけれども、

《公孫龍子》の中で名家のやっぱり「指物論」がありまして、指に物、ものを指す。

その指すという言葉は、やっぱり概念を指し示すという意味で使っていますから、

基本的にここでもそうだろうと、概念を指し示して見えるような形で見える化する。

それが会意だと!

ちなみにこの「武」という字は、

やはり、「止」の部分は足の形ですから、

「戈」と「止」がくっついてて、「武」(武力を行使するという意味)だと、これはいいですけども。

この「信」という字は、「人」に「言」だから人が入ったことだから、「信じる」みたいな(《説文解字》の分析)、

これはやはり間違いで、会意字ではないんです。

これはだから結構これは問題があるんです。

私はもう一つこれを見たときに《説文解字》の敍文は、

《説文解字》を総括したものであることはすごい大事だからもう一回強調したいと思うんですけども、

この会意字として、《説文解字》の中ではっきり言われるものは、

全部調べました、私!

そうすると喪中の「喪」という字が会意と言ってます。

それとこの信頼の「信」、

それと敗北の「敗」、

それと厠という意味の国構え「囗」に「豕」を中に書いた家の「宀」を国構え「囗」に変えた形「圂」、

もしくは、「永」という字に「日」を書いた「昶」という字、

それとか、曇りの「日」に「雲」を書く、

あれは会意と言っているんですよ!この今の六文字しか《説文解字》の中では、会意とはっきり書いていないんです。

それで見てみますと、大問題がありまして、

先ず、喪中の「喪」は亦声、先ほど言いました形声字的な意味もあるけれども、会意字だと!

え、どういうことだと!?

《説文解字》は「喪」という字は「哭」を意符として、「亾(亡)」という字を声符とすると解釈しました(「喪,从哭从亡,會意,亡亦聲」)が、

基本的にこれは形声字なんですよ!(「喪」*smaːŋ, *s-mˤaŋは甲骨文では声符「桑」*sŋaːŋ, *[s]ˤaŋに飾符「口」と分析され、金文では「桑」が訛りましたため、「亡」*maŋ, *maŋを声符として加えました。語源としても、「喪」と「亡」は同じ漢蔵祖語「否定」*maに到格の接尾辞*-ŋや受動の接頭辞*s-が付いた形です。)

それで今、私が申し上げた信頼の「信」という字は、

完全にこれはこの部分「言」が意符で「人」の方が声符なんですよ。

だから、形声字なんですよ!

それで、しかも「敗」という字は、

明らかに「貝」にノ文「攵(攴)」と言いますけれども、鞭の形でして、

「貝」を声符とする形声字ですよ!

そういった形で六つの内の三つは否定されちゃうということでして、

それで、厠の「圂」は国構え「囗」に「豕」を書くんですけど、

それは確かに会意ですよ。

本当に甲骨文では、きちんと構えの中に「豕」があって、

そうした形で会意字だと分かる。

そして日が長いという「昶」も伸びやかという「暢」という字がありますね。音が同じでかなり意味的も似ていて、

「日」と「永」から「昶」という会意でして、

それとあとは曇りの「雲」に「日」と書いて、これも会意ですから、

《説文解字》における会意字の説明は半分正しくて、半分間違いだということが言える。

3対3だった!引き分け!

だから、思った以上に会意字は少ない!

漢字の中で、だから漢字の字形を見て、絵解きのようにこの部品とこの部品があるから、こうなんじゃないかなというストーリーを考えるのは、

意外とこれはこじつけである可能性が高いということでして、

これは強調したいと思います!!

そして、ここで転注ですけれども、

これが問題がありすぎるんですよね。

劉歆さんの《七略》や鄭衆さんの《周禮》の注では、

大体、全部、言葉は、転注も仮借も一致しています。

問題はここの部分ですよね。

私はこう読みました。

「建類一首,同意相受(一首を建類して、同意相ひ受く)」と読むのが良いと思われる。

一般的には、この文字は「類一首を建て」と読むんですよ。

ところが、私は二字、二字で読むという根拠は、

どうしてかと言いますと、

この六書の説明は、全て四字、四字できれいに韻までご丁寧に踏んでいただいて、

更に二つずつでものすごく対称性が高いんですよ!

ですから、この位置、三と四、五と六は意味のグループになっている!

しかも、これ全部見ますと、二字、二字で全部読んできたんですよね。

グループ分けが、全部ここもそうなんですよ。

それで、ここだけ「類一首」というのは、ちょっとおかしい!「建類」、「一首」、「同意」、「相受」がやっぱり自然じゃないかと!

ここだけ、一字、三字とは考えにくい!

そこで私はこれは「建類」と読んで、

一つの意味で読むべききではないかと!

これすごいことでして、

ずっとこの解釈がものすごい学者によって、

いっぱい分かれてたところが、

このことによって、一つこういったことを考えるんですよ。

この「建類」という言葉で、熟語があるんですよ。

先ほど「比類」があったのと同じく、

「建類(jiànlèi)」と中国語で読みますけれども、

これはどういう意味かというと、

性質が似たこと事をまとめ合わせるという意味なんですよ!

だから、この熟語だけでそういう意味を持つ!

それでその場合は、性質が似たことをまとめて合わせたもので、一つのグループとすると読めるということなんですね。

だから、今言ったような読み方をしてしまえば、

「類」という字が、これでこれで違う意味で使われていたしても、

「比類」と「建類」で熟語があるから、

そうした意味できちんと意味は固定して読めれば、

多少(同じ漢字の)意味がこれが違っても解釈としては通るわけですね。

合理的でもあるし、だからこれを全部まとめると、

似た性質のもので一つのグループを作り、一つのまとまりを作り、同じ意味を相い受けていると、素直に解釈できる。

これが大問題でして、学者によって、もう喧々諤々で百家争鳴状態になってまして、

めちゃくちゃな問題があるんですよ!

ですから、これから特集して参りたいと思いますので、

その時のお楽しみということで、

そこで徹底的に考えて参りたいと思います。

もう、今ここでは言えないぐらい長くなってしまいますから、

今は(六書の)目次みたいな事を見ていますからね。ここで本当に六書の内訳を見てますからということで、

まあ、ただ一つ目有力な説として言えるのが、 《説文解字》に多くございます、互訓というんですよ。

互いに訓じ合う、どういうことかと言ったら、

ここに書いてある「老」と「孝」も、

「老」のところ見に行くと「孝也」と書いてあるんですよ。

「孝」のところ見に行くと「老也」と書いてあるんですよ。

お互いに要するにトートロジー!ウィトゲンシュタインが《論理哲学論考》6.12の中でも言いましたけど、

A は A である、もしくは A は B である、Bは Aだからであるという同値関係であるという形になっちゃっていて、

これ結構《説文解字》に多くあって、

「身,躳也」「躳,身也」もお互いにあって、

あと「珍,寶也」「寶,珍也」と書いてある!

それで「珍宝」という熟語があるくらいですね。

また、「吉,善也」、「善,吉也」と書いてあり、

それとか、「誠,信也」、「信,誠也」と書いてあり、

これは「誠信」という言葉がありますね。

それとか、「詠,歌也」「歌,詠也」と書いてあり、

これも「詠歌」という言葉がありますけれども。

あと「音,聲也」「聲,音也」と書いてあり、

これも「聲音」という言い方ありますから、

声という意味、人の声ですね。

だから、音も声も両方一緒だと、

こんな組が100組ぐらいあるんですよ!

200字がお互いにあるわけですね!

そうすると全体で3%強(の言い間違え)くらい、この互訓という状態があるんですよ!

「老は孝なり」「孝は老なり」状態が!

だから、それで「同意を相い受く」と考えられるというのが、

まあ、一つの説であるんですよね!

(南宋の鄭樵さんが《通志・六書略》や元代の周伯琦さんが《說文字原》などで提案して、清代の)戴震さん、段玉裁さんたちが考えたことですけど、

まあ、これについては、後でやりたいですので、お楽しみということで、シリーズが続いてまいりますが、

そこで仮借の方に行ってみたいと思うんですけども、

この劉歆さんの《七略》と鄭衆さんの《周禮》の注でも一致していると話しましたね。

だから、こうした用語上は問題ないですが、

これを見ますと、「本無其字,依聲託事(本は其の字無く,声に依りて事を託す)」と読めますね。

これは元はその字がないから、音が似ていることによって、その借りてきた字にその書きたい実際の概念、思考とか感情を託すという、

「事」とは概念とそのようにすんなりと分かるんですよね。

だから、これはそんなに問題ない文章です。

だから、言ってみれば、抽象概念なり、あと文法機能上のある言葉などは、

象形しようがないから、もう形で作りやすいもので、きちっと音と形、

言語と文字が結び付けられていれば、規制のそれで音が近いもの、

これらの部品がいいから、もらっちゃえということで借りちゃう。

だから、仮借ですね。

それで仮借も大きな誤解があって、

どういう誤解かというと、

よく私が通借と言ってまいりました、

通仮、通って仮りるとありますね。

あの通仮と仮借は何が違うかというと、

先ほど私が言ったように、こうした「詘」という字、「屈」という字の方で、上にこの「尸」がついた形で「言」がついた形「詘」で通ってる。

両方とも音が一緒で意味も近いから、通っちゃう。

ここ「誼」でも「義」という字で通ると、「撝」でこれも「揮」と通ると、

こういった状態のものは、元々字があったが、文字が入れ替わっている。

でも、よく見ると、この《説文解字》の仮借の定義の中に、元々字ががないから、事を借りて書くと書いてありますから、

通借は元々字があるもので交換してしまうこと、

元々字がない!どうしようもないから、しょうがないと、文字を借りてきちゃうことは、こっちの仮借とはっきり区別がありますと!

それで私も基本的にその定義に従ってこの言葉を使います!

この許慎さんの敍に書いてあることですから、

文法的な機能がある言葉は、

やはり、形に象るのが難しくて、

意味しかない言葉のその方が人間の言語で多いんですよね!

だから、形で表されて似た音が書くときに当てはめて転用してしまうことが仮借ということであります。

ところが、許慎さんより少し後に経った、先ほどもうちょっと出てきましたが、

衛恆さんの《四體書勢》「數言同字,其聲雖異,文意一也(数言同字にして、其の声が異ると雖も、文意は一なり)」の中には、

いくつかの言葉が同じ人に結び付けられて、その声/音が違っていたとしても、その文字の意味は同じだ、みたいことが書いてあるんですね。

だから、この仮借も、もう許慎さんが《説文解字》を書いてから、

少し経った後でも、もう違う人は違うこと言っていて、

あまり混乱させたくないから、それ以上はそれについては言いませんけれども、

だから、基本的に私たちは《説文解字》の体系を考えているから、

この許慎さんが書いた《説文解字》の敍に書いてある、

これらの定義に沿って、ある程度この言葉を使う方がいいと思うんですね。

でないと、後の人が、沢山、ああだこうだ言ってますけれども、

基本的にこの言葉は、

ここに書いてある説明を今私たちが見てきたみたいに、丁寧に見ていくことによって得られる意味で考えたいということですから、

こうした形で六書は、

もう、そもそも百科争鳴状態で、もうめちゃめちゃなんですよね。

本当にみんなああだこうだ言っている!たかがこの六つの言葉の使い方にしても、

学者により、まちまちであって、もう統一が取れてない!

だから、KF-Ars Sinicaは、やはり原点を尊重したいという気持ちで、

最初に最もまとまった形で書かれた、この《説文解字》の敍で、

そこから素直に読み取れる、その言葉の使い方を見てまいりました!

やはり、議論というものが、どこから出てるかを知ることがすごい大事でして、

やはり、原文を尊重して、その文意が分からない時には、注釈として、補助として、

先人の研究とか意見を参照した方がいいですね。

それでどうしても文章がパッと意味が掴めないときは、

その言葉が使われた文脈とか、周辺の同じような言葉が使われているとか、

あとは、その韻を踏んでるとか、この構造ですよね。

文と文の関係を見ながら、色んなな観点から書かれている言葉を意味を理解していこうということで見てまいったんですね。

だから、《説文解字》の敍とは、これは《説文解字》の全体を代表する性質があるということを考えて、

許慎さんの考えをここからやはり汲み取りたいということで考えてまいりましたということでして、

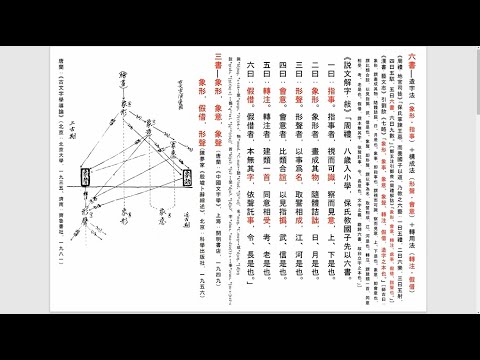

基本的にこの六書の構造見ると、二つ、二つ、二つでこの六つが来ているんですね。

私ここに書いてたんですよ。造字法(象形・指事)+構成法(形聲・會意)+轉用法(轉注・假借)だから、

つまり、ここで名前を付けた。

まあ、ここは「字」そのものが部品を作るんじゃないか。

それでこれらはそれらを組み合わせてるんじゃないか。

これらは転用してるんじゃないか、

その中で使っている言語にアダプトしていくいうことで分類できて、

それで全体的にその最初の二つが「文」で、

この二番目の真ん中の二つが「字」で、

「文字」ということで、前回からやってまいりましたよね。

これで最後の二つは、文字の用法とされるわけですよね。

《漢書·藝文志》が引いている劉歆さんの《七略》「象形、象事、象意、象聲、轉注、假借,造字」を見てまいりましたよね。

これをもう一回見て、それを証拠として言えることは、

最初の四つが象、象、象、象ときて、 最後の二つは《説文解字》の敍と同じだとお話しましたね。

だから、最初の四つと最後の二つはちょっと性質が違うんじゃないかと!

名前の付け方にも差があると思ったんですね。

それもう一つ重要材料でありまして、象さんが四つについていると、

最初の四つに象さんの部分は、文字の作り方や組み合わせ方などじゃないかなと考えられる。

そして最後の二つは、言語と文字の関わりを意味するんじゃないかと!

即ち、これは言語を表記するにおいて、

文字を使用する方法であって、

戴震さんという清代の学者は、やはり「四体二用」説といって、

四つは文字の形を決めるもの、それで最後に二用は用法じゃないかということで、

そういった説が、まあ、有力なんですよね。

ですから、最初の四つは文字そのものを構成する操作、

そして言語から見て、ある文字があるときに、

文字でどう書き表せるかという運用が最後の二つじゃないかと。

それで転注とは、本来文字があるけれども、

別の意味で音が通じるから、意味が通じるから、字形が近いからという理由で通じる文字で取り換えるとか、

仮借とは、本来は文字がないけれども、と書いてありましたね。それで別の音が通じる文字で書いてしまうということが、

考えられると!これは文字を運用する用法であって、

やはり、文字を構成する方法でないから、省くという考え方があるんですけれども、

やはり、KF-Ars Sinicaのモットーは、「言語と文字のデュアリティ」から行けば、

やはり、文字を造るという考えは、

実は何かを書き表したい言葉に対して、文字を造るという意味で、

文字そのものの構造自体を造るというより、

もっと広い意味で、本来は言語のために、やはり文字があるわけですから、

そういった考えの中では、文字を語る上では、

最後のこの二つは、やはり欠くべからざる、大切な概念じゃないかということで、

やはり、最後の二つがなければ、文字を運用していく方法についても、

網羅できないと置かれているかと考えます。

こういった形で六書によって、漢字の構成は、ある程度は把握できるんですけども、

近来の学者は、やはり、最初にこの唐蘭さんが、この六書はやっぱり問題がありそうだということに気づいて、

これでこの辺りから、甲骨金文が沢山集まってきたから、考えることができたんですね。

それまでは《説文解字》に対して、誰もツッコミ入れられなかったのは、

それだけのツッコミを入れる材料がなかったからですね。

だから、かなり権威として君臨してきたけれども、

ちょっと問題じゃないかなと気づいて、

それで三書を提案したんですよね!

彼はそれはどうしたかといったら、

「象形」「象意」「象聲」と言って、「象」「象」「象」で来ましたけれども、

何か劉歆さんの《七略》に似ているような感じもしないでもないけど、

同じでここに三つありますという感じですけど、

これは意味を違って理解をしていて、

これもまた問題があって、彼自身の中でも、結構何回も考えが変わって、

ある文字、例えば、「上」とか、「下」という文字は、ある時には象形に入れて、「上」と「下」の様を象形したと言ってたり、

やはり違う「象意」に入れようかと言って、

じゃあ、どっちに入れるんだよと、一定しなかったりして、問題があって、

ただ、彼が考えた中でここにある図ですけれども、

象形で形を象った上に、

その分化をして、象意になるとか、

仮借をして、象声になるとか、

引伸といって、言葉の意味を更に広げたことによって、象語になって、

それらが我々が使う文字になると、こういうようにまとまるじゃないかという、

時系列的に漢字の発展史というか、

六つをただ漢字の構成する仕組みだと、同列に並べるのではなく、

元々、形を象ったところ(象形)から、今度は全体の様を象るようになり(象意になり)、

部品が組み合わさっていき、更にそれらの部品が文字の部品があったら、

音が近いから仮借をして、声も書けるようになった。

音も書けるになった(象声)とか、言葉もかけるようになった(象語)と、

それでそれが最後は形声に全部入っていくんだとか、

そういった時系列における漢字の表記システムの発展という仕組みで捉えたのは、

これはすごい面白い発想だと思っています。

相見てゆくと、実際の文字に当てはめると、どっち入るだという解釈に違いが生じて、紛糾しているところがあるんですけど、

これでそれがちょっと問題があることで、

また陳夢家さんがやっぱり三書にまとめて形をかたどる象形、音を充てる仮借、それで形声ができるこの三つでいいかと、

そういった発想を持って、裘錫圭さんが《文字學概要》でいうのは、

やっぱり彼はある程度この陳夢家さんのこの三つを認めて、

それで彼は逆にものすごい数をダッーと設定して、列挙していき、

一つ一つ、要するに一、二、三の中にも、ものすごい数のセクションがあって、

もう沢山になって、だから、むしろ六書とか、三書どころか、ものすごい数の分類が増えて複雑化していますから、

それだけ文字を理解するという結構大変で、

実際には彼らも伝統的な用語を使うのをやめても、

伝統的な発想を引き継いでいて、結構、文章の中でも、象形字とか、伝統的な用語を用いてたりしましたり、

あとは、やはり分類には、必ず限界があるんですよね。

だから、実際に今この文字で何が起きているかは、

意外と六書の概念では、まあ、ある程度説明はつくことが多いですから、

まあ、六書でいいんじゃないかと!

これをあまりにもバーンと否定してやると、 また否定して生み出した理論も、また問題があるという、

それだったら、まあ、ある程度、緩やかにやっていこうじゃないかという感じで開き直っちゃうということもあるんですよね。

それで逆にすごいのが、

許慎さんは、小篆とか、戦国文字あたりぐらいまでしか、分析の対象ではなかったのに、今の言い方をすればですよ。

甲骨金文を理解する時でも、ある程度整合性が取れてるのは、

許慎さんが、既にある文字から、

少なくとも甲骨文からは千年あります。そこまで許慎さんの時代、今から2000年くらいまで、

そこから前を振り返って、帰納的に分類した洞察がすごいのか、

もしくは漢字が思った以上に、最初に作ったある程度の文字を作るシステムをずーっとちゃんと骨組みを引き継いできたから、

どちらなのか、まあどちらもでしょうね!

ということですごいことではあるんですよね。

だから戦国時代に文字がもう複雑に発展してって、秦漢で整備が進んだときに、経験則からこういった六書が生まれたということで、

六書である程度、漢字の構造は説明できちゃうというのは、

この「ある程度」というのは、結構大事で一つ一つの文字には、やっぱり一つ一つの使われ方に、その時に工夫された歴史があるんですね。

だから、それを一つ一つ、丁寧に見ていくことがやっぱり大事じゃないかなと考えております。

そういうことですから、

六書はこの漢字がどれにあたるとかではなく、

むしろ、字を作る時のガイドラインとして考えればいいんじゃないかと。

六書は学者とか、辞書を編纂する人により、定義が少しずつ違っていて、

同じ字形も違う分類をされてしまいます。

例えば、「一」「二」「三」「亖」「五」「六」「七」「八」とか、

そういった数字なども符号として、「一」を象ったとすれば、一本、「二」は二本だと、

象形といえば象形字、指事だとすれば、記号として考えて、そうだと入れられてしまったり、

解釈によって、いかようにでもなるんですよね。

しかも、象形字や指示字には、独体で一つの部品しか持ってないか、

もしくは会意字とか形声字が、合体字、いくつかの部品で成り立っているというのは、

一般的ですけども、見てきたように合体された象形があって、

じゃあ、会意文字で二つの部品が組み合されて、ある字が構成されていうなら、

全体を象形していると言ってしまえば、象形字に入っちゃうなど、

だから、かなり、これは文法と同じじゃないかと!

人間がやはり言葉を使っているのに、非常に自由に使うけれども、

それらを後から考えた時に、ある程度仕組みあって、まあ大体はそれに当たるけれども、

全てがそれに当たらない場合があって、

それぞれの要所でそれぞれの現象をそれぞれ見ていく必要があるんじゃないかと!

大体、分類学(taxonomy)と言いますけど、分類をしたときには、動物と植物だって、そういう分類でも、

明らかに動物になる場合もあれば、もしくは明らかに植物になる場合もあるけれども、

だいたい(両方の特徴を兼ね備えた)中間があるんですよ!

もう生物と無生物ですら、じゃあ、ウイルスはどちらかという問題になってくるから、

会意形声みたいな、両方、亦声と言って、もうどっちつかずみたいな、そういうのはいっぱい出てくるんです!

だから、結論としては、

ある文字を六書のどれかに分類するのは、

漢字の構造を把握することとは別問題だと、

それらはやはり文字を分析する観点が全く違うんじゃないかと。

要するに漢字の成り立ちを探っていこうとする人は、

漢字を用いて書こうとする人とは、異なる立場なんですね。

何故なら、後から前を見ていくのは、やはりある程度、分類学なんです。

今ある状態をどう分類するか、

それともう一つ違う立場は、

その時、その時に何が起きてたかを一つ一つ追跡して見ていくということですね。

それは文字学ですよ。

その漢字の成立と変遷の系譜を全部見たいと、

その人は違う立場なんですよね。

言語でもそうです。

本当に語源を考えて、そこからずーっと意味の変遷を考えていくのと、

今ある言葉を全部まとめて字書にするのは、全く違う話だと!

これと同じじゃないかと思っていて、大体これは電磁気学で電気とか、磁気の色んな法則から、その帰納していくことで原理を探求していく人(理論物理学者)と、

電気工学をやる人、それを実際にハンダ付けして、電線引っ張ってやる人(電気工学者)は違うんですよ。

全然その原理を応用する人ということで、

そういった関係でありますから、

やはり、KF-Ars Sinicaは、その当時の人の発想を知りたいという、

それで当時の文字資料、

一次資料(primary source)に基づいて、

漢字の成り立ちとか、移り代わりを探求したいということでありますということで、

今回も言語と文字のデュアリティということ、

それで、自分の考えとか、思いとかを文字で表現をして、伝達したい人は、

実際の思考とか、感情を言語の概念にして、

そして象形しにくいものがあるときには、

象りにくい、どういしたらいいかと言ったら、

その近い音を借りて、それで仮借をしたことによって、形声字をなしましたし、

解読者と表現者は逆なんですよね!

即ち、言語と文字は、言語の概念を圧縮して、文字の表現を解凍して、

これはもうバロック音楽の通奏低音(の数字譜)みたいじゃないかということで、

もう、本当に簡単にバンバンと書いてある符号から読み解かなくてはいけない、逆に実際音を出さなきゃいけないとか、それ一緒でして、文字(の羅列)から元々、何を言いたかったのか、

その使い方によって言語、元々あったものを見て、

そこから、その人が考えたことを汲み取るというのは逆ですよね。

表現する人とは、 というわけで、

まあ作、曲者と演奏者は逆だみたいな事と繋がってきて、

でも、音楽がお好きな方にしか、今の音楽の譬えは伝わらないかもしれないですけれども、

言語と文字、漢語と漢字のデュアリティはやはり非常に大切で、

例えば、指事字や象形字は、ある特殊な形を描いて、一般化(generalize)するんですよ!

それはどうしてかといったら「大」という字は、

人が大きく手を広げている形なんですよ!

本当に楷書でも殆どちゃんと(形が)残っています。

それで文字をなしてしまえば、

言語において「大きい」という概念全般に適用できちゃったということなんですよ。

今までやはり一般化じゃないかと、

本当に人が大きくて広げて立っている状態は、大きいという概念とは(大きくかけ離れており、)実はかなり特殊な状態ですよ!

本当にだけど一旦それが文字にされてしまえば、

「大」という概念全部に使えるということで(また、「大」*daːds, *lˤat-s、「太/泰」*tʰaːds, *l̥ˤa[t]-sと関係があり、語源は漢蔵祖語*ta-yと壯侗祖語*ʰlaːjᴬという説があり)、これはやはり思った!

もう、私は理論物理学を愛してますから、やっぱりアインシュタインの特殊相対性理論を先ず考えて、

非常に局部で、もう限定された状態で考えてから、一般化(generalize)して、

大体、物理学において理論はそういうものが多いですよね。

一つの特殊な状態のところでモデル化したものを考えておいて、

それはもっと大きく世の中、全てのものにも適用してOKじゃないかっていう、そういう発想、そういう思考回路は、

非常に漢字に似ているかと思っておりました。

これはすごい漢字のユニークなところです!

それ(具体から抽象への一般化、モデル化)を3000年以上前に殷の人たちが、もう既にやってたというのは、結構これはビックリすることであって、これは物理学者と似てるかと!

文字を作った人たちの発想は、非常にアナロジカルだということで、だから、文字とは、やっぱり字形を見るだけじゃなくて、言語が先にあって、文字が当てられたという、

事実の認識がやはり深まってきているかと!

特に転注や仮借は、文字を作る方法というよりかは、

どっちかと言ったら、文字を使う方法でありましたけれども、

でも、文字を造るということは、狭義においては、確かに字形を操作することによって、

字形だけにおいていけば、そうかもしれないけれども、

それ自体がもっと新しい解釈ができて、

文字を造るとは、部品を組み合わせて、図形的な操作をすることだけじゃなくて、

実は「文字を造る」とは、言語に対して、その概念や意味を書き表すために、文字を用意する、そういう部分まで広義には含んでくると考えました!

だから、そういった非常に柔軟な発想で漢字を見れてこれている!

大体、文字学と言ってしまうと、

どうしても、やはり、その文字自体になってしまって、

言語の方はもちろん考えはするけれども、どうしても(文字の探究に)比重が大きくなると、

そうすると、いいんじゃないかと!五つ目(転注)、六つ目(仮借)はいらないと、

とにかく四つがあれば、文字を作れるというかもしれないけれども、

その気持ちもよく分かりますけれども、

だけれども、本当に六書でここの五つ目(転注)、六つ目(仮借)が入ってきたことは、

本当に言語と文字のデュアリティから考えていくと、非常にKF-Ars Sinicaらしいなと思って感じておりますということで、

かなり六書でも盛り上がってきたと思います!

そういった形でこれらの文章を丁寧に読み取ってゆくことによって、

まあ、ある程度意味が取れました!

もう本当に自然な形で出来る限り恣意的にひねくりまわしたりして考えないで、

漢字の意味そのもの、

もしくは音の関係、

もしくは熟語的な意味や文章の構造において、

これよく語境よ言いますが、言葉が使われているコンテクスト、

そういうもので色んな角度から、この文章を一生懸命、読めてこれたと思います。

今回これ今してきたことは、全部、実はこんなに詳しく見るのは、何故かと言いますと、

訓詁学という分野がありますが、こうした古い文章(古文)を読むとき、

殆ど、そこでよく使われる手法は取ったじゃないかな!

これは、字形自体を見て、この部品が付いてるから、「詘」という字は我々は「屈」を書くけれども、こういった「出」という部品を持ってるから、

どうなっているか、字形自体で分析をしたり、

それからもしくは音が「撝」*qʰʷral, *[qʷʰˤ(r)aj]は「揮」*qʰul, *qʷʰԥrと音が近いから、

一般に使う漢字はこっちの方だと、「意味」という意味でしたというのは、

字音から解釈なんですよ。

そしてもう一つ字義の解釈、これは熟語として、こういう言葉がありますよね。

これはこういう意味を持ってますということ、

更に使われた文章の構造自体から解釈をすることなんですね。

それと後は更に色んな他の文章の書かれ方など、そういったものを参照することによって、

もしくは《説文解字》自身の中で、文字がどのように、この会意を理解していたかなど、

実際の例に照らし合わせてみたり、

これも大事なことでしたね!

だからすごくこれは解釈する上でも、

色んな手法を使い、私はもうあちこちの角度から攻めました!

今回、本当にアグレッシブな回だったと思います!

といった形で、かなり六書のこの文章、

こんなに短いからこそ、難解で本当に一生懸命、今回、頑張ったと思いますので、

どうか今後ともKF-Ars Sinicaを応援して下さい!

もっと良い解釈を考えたら、一生懸命、考え続けますので、

本当にこれからもこういったシリーズがずっと続いて参りますので、

何とぞチャンネル登録などして頂いて、追っかけて頂いて、

そしていいね👍を押していただいて、元気づけていただけたらと思います。

今回も本当に六書で大変盛り上がりましたけど。

ありがとうございました。

失礼を致します。