日本人どなたも耳にしたことがある輝かしき金印「漢委奴國王」の続々編です。前回は、金印の文字の美しさでしたが、今回は更に詳しく印面を観察して、線の動きや流れがどのように生み出されているかを楽しみます。金印を刻した人の考えがひしひしと伝わってきます。

次回は印紐の造形を中心として、中国の歴史と印章につきまして公開いたします予定です。面白かったことなどのコメントを下さりましたら、また暖かい応援を下さりましたら、今後の撮影の励みになります。皆さまと印の楽しみを少しでもシェアーできましたら幸いです。こちらの再生リストに動画が増えてゆきます。

※日本語の字幕を表示するスクリプトをご用意しました。

専門用語や細かい訂正などは字幕でご確認下さいませ。

2020年12月25日

今回ですね。「漢委奴國王」と「廣陵王璽」と二つの漢印が、それも金印があるんですけれども。

前回見たところによるとですね。こちらの左下のこの「廣陵王璽」が赤で 埋まって見えなくて、もうちょっと困ったなぁと思ってたら、そうしたらものすごいきれいなですね。

超高精細画像を見つけましてですね。それを見ながら、紹介したくなっちゃったから、まぁ持ってきちゃったっていうのがあるんですけども。 やっていこうかなと思ってるんですよ。

それでですね。もう一つはこのあの蛇紐とか、 紫綬とか、この龜紐とか亀、綟綬とかこれは萌黄色とか、緑色みたいな色なんですけど、それは何でこうなのかと。

私のこだわりがあるんですけれども。一つこだわり、何かのことがあった時にこの

一個一個の言葉や意味についてですね。深くですね

その資料とかいろんな様々な色んな物証とかですね。全て調べたいというですね。欲求があって、もう徹底的に調べ込んでいくと、それをやってみようということで、

もうここもうちょっと掘り下げても良かったというところを感じたのでですね。やっていこうと思います。

まぁこの間お話をしたこの 二つの金印が揃っていますけれども、次のページに行くとですね。

これもですね。まあ同じも持ってきたわけですけども、ここも非常に良く綺麗に見えてると。もっとですね。高精細のを見せましてですね。

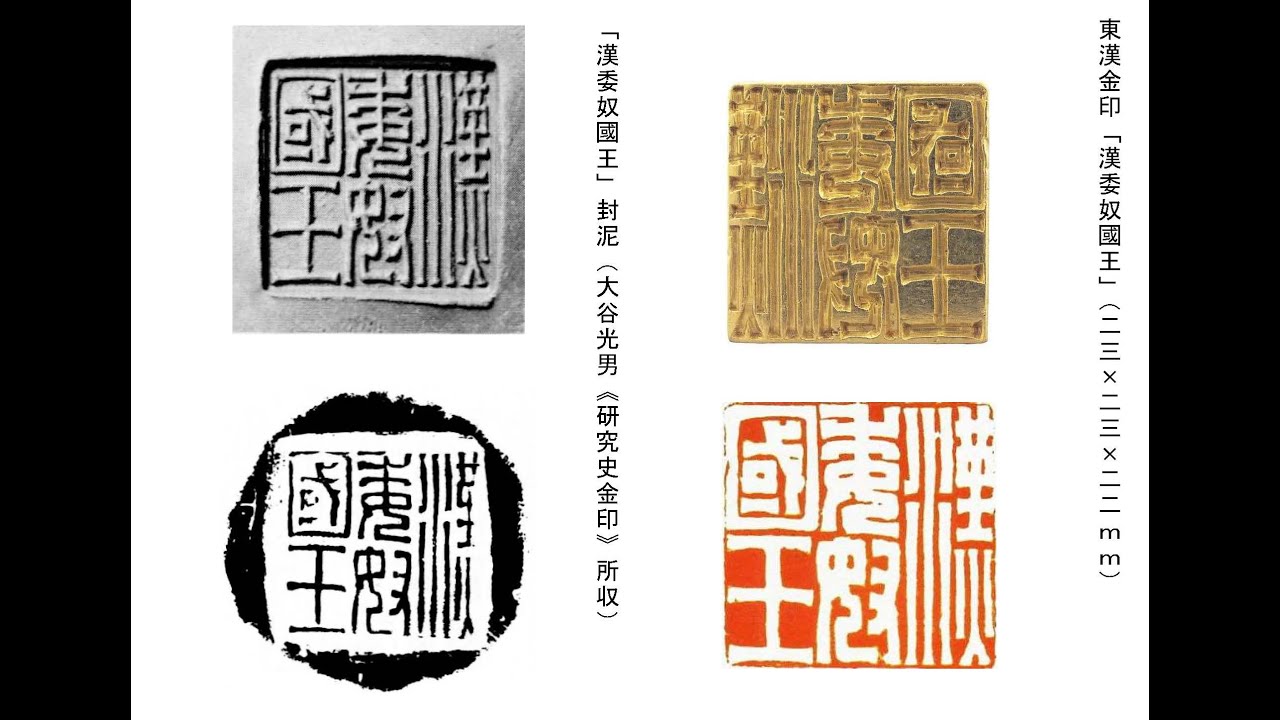

その前にですね。「漢委奴國王」これも前回見ましたけれども。前はこの印面、表面の本当に金属、金がちゃんと見えてる状態で加工した跡がもう全て見える状態、それとそれを印泥に付けて捺した跡、 まあ普通に皆さんが判子をですね。捺す時と一緒です。

そういう方法で捺した跡、あとこれで考えたらですね。実際当時はですね。 本当にこういう封泥を使っていたわけなんですけれども。

「漢委奴國王」も封泥というのが出ていなかったと、 これじゃあちょっと説得力が足りないじゃないかと思っちゃってですね。

そこでいろいろ見ましたところですね。大谷光男さんという《研究史金印》と金印を研究した様々な文献とか 資料とかを1970年代ぐらいまで網羅してくれているという。データブックみたいないいものがあるんですけど、それを見たらここにあったと、おお、あったあったあったあったということでですね。

ちゃんとこれはもう国宝だからなかなか触れないのに捺しちゃった人がいると、いうことでですね。これもなかなか貴重だとこんなものを簡単に捺させてもらえないからっていうことで見ていくとですね。

やっぱりこの加工した跡が真ん中はものすごいきちっとあって、きちっと線がきれいに出てますしね。こういうふうに

すべての曲がり方とか、もうこのうねりとか、こっちは逆に反ってますよね。

こっちは右側に膨らんで失礼しました。こっちは左側へ膨らんで右側へ膨らんでそれでもうちゃんと足も作られているし、すごくこの

実はこういった封泥に捺されることを意図して、この中のですね。

鑿でですね。深く刻ってかまぼこ型というか、その線がすごく綺麗に見えるようにですね。

ちゃんと加工してくれていると、ここなんかよく見るとですね。こっちか。すごいここ膨らんじゃっているんですよね。バカーンと空いてる。白いところが。

しかしこっちを見ると、ここちょっと見るとここ残っているし、ちゃんとこっちは本当は線がちゃんとあってここの中は潰れちゃったのかなと思うんですけれどもね。

でもちゃんと捺したものを見ると、おお、きちっと足がきちっと曲がって、うんきれいな足だなぁと、

ああ、なかなか女性の脚が美しいということですね。まぁちょっと危ないかも知れないですが、そんんな言い方をしたら。

ですけども、この中々ね。面白い、美しい、ここなんかも足が凄いきれいに出ていて、この手で捕まえるのに逃げちゃうぞ、というような感じですね。きれいにやっぱり出てますしね。

なかなかユーモラスさもね。何かちょっとよく見るとこの女がですね。少しパーンってこっち側に行くような感じの動きが線に見えると、ちゃんとを捺したときに、これを見たときにきれいに線が出てるんですよっていうことですね。

言ってみれば印影というのは、昔まあモーツァルトとか、ベートーヴェンぐらいの時代に流行ったですね。

あのシュレットっていう、もう肖像画がなんて書いてたらね。もうお金が使ってばっかりでもう贅沢すぎるんだといって、シルエットにしちゃったと人の顔をもう

黒塗りにしちゃってそのシルエットだけにしちゃって、そういう肖像画をした時期があったんですけれども、それみたいですよね。これ実際捺してやっぱり本当にこういうふうに線がきれいに出なきゃならないということで

この封泥っていうのはなかなかやっぱり面白いと、すごくいいと、しかもその封泥っていうのをどんどんみんな最初発見した時、清代なんですけれども、

最初はこれ印の型だと思ってたんですよね。みんなね。でも横よく考えたら違うんだ。ずっと印はこういうふうに紙の上に捺すんだということをですね。みんな思い込んでたわけだから、本当に漢の時代なんかにはそういった印の使い方をしていたってことは、もう忘れちゃってた。

皆それでそういう封泥が出てきた時に、最初(印の)型だと思ってしまったくらいで、それをよく研究してみると、本当はこういうふうに使われた。

印というのはこう使われてたんだということが分かって、それを今度は拓本を取ってですね。あの前回お話したようにポンポンポンって墨を紙をですね。ここに貼って、

薄い紙を貼って、ポンポンポンと上で上からタンポで墨をつけてやると、こうやってきれいに出まして、更にこの線よりもですね。もっと細くなってるわけですよね。そうすると中々この出方が。またよれよれした感じとか、

これが何かまたおもしろくて、封泥を今度はまた封泥調に印を作るとか、そういった封泥自体、この封泥自体を摹刻と言って、石の上に同じこういう感じに出るように作るということもしたりしてるんですね。

この封泥の味わいっていうのもなかなか面白いということで。この実際はこれこういう形で使われていたと。それで最近はですね。

最近といっても数十年前ですけれども、昔の都のあるところからですね。発掘したら、もう大量にこの封泥がいっぱい出てきたということで、

どこからどういう荷物が届いたのかとかですね。こういった官職名が書いてあるから、それを研究して政治史の資料としても、この封泥というのは、

ものすごく貴重だったりして、なかなか面白い。研究材料を提供しているということで、まあこのあたりでこれ終わりにしますけれども。

次に行くとさらにこの高精細の画像が出てますということで、これは鈴木勉さんという方の《「漢委奴國王」金印誕生時空論》という巻頭の図版から拝借して、お借りしてきたわけですから、引用元としてきちっとを話してあげなきゃいけないんですけれども。

もう本当にこれを見るとですね。もっともっと大きくしてもですね。もう本当こんな大きさでこれ本当に23ミリ角

なんですけれども、もう本当にこの一個のこのままで1センチぐらいのものが、すごく大きく見えて、こうやって加工をしてたんだというですね。

鑿の跡がもうはっきりと分かると。ここまでちょっと踏み込んで見てしまうっていうのは、もう本当に普通はですね。できないぐらいの。

もうこれの金印がやっぱり大事にされて愛されている証拠なんですけれどもね。本当にこの印というのは、これだけ拡大してもですね。おお、きれいな文字の形してるなあ、ということで

ですね。すごく良く作られてる。それでこの間お話ししたような。この女性の手がぷよーんと出て、胴が長く出ていて、こっちの足のこの作り方ですよね。ここが一番複雑で、

もうすごくS字型にうねっているわけですから、ここから刀ががーんと当たって、ここをよく見ると、

刀がガツンと当たったこの跡までちゃんと残って見えてるんですよ。こういったね。加工した跡がはっきり見えて、ここなんかもよく見ると面白いのはこの線を

作った時に、ぐーといって、がちーんと当たってるんですよね。ここにね。ここもよく見ると、これこう繋がってなくてここでぎゅぎゅっと入って、それでここも一回いってるので、おおといって、ここからはまた切っちゃうと、もうちょっと線が太すぎちゃってもう

あれかなと思って、あお、止めとこうって言って、下にしたかもしれないし、そういったですね。何かもう作った人のリアルタイムで分かるぐらい、これだけほんとに細かく見せてくれちゃうとですね。

本当に篆刻をやる上でも、印を鑑賞する上でも、すごく面白いんだと、いうことで、ここの作り方もなかなか

やっぱり先ほど話したここのところ壊れてるんだなっていうのもよくわかるし。まあ作った時には壊れてなかったと思いますけれども、これぐにゃっと、

こういうところって一番弱いんですよね。すごく。線がやっぱり接近しちゃってるから、こっちの線とこっちの線で、もう本当にもう薄いから弱い。

だいたい篆刻で印を作るときは、こういう線のところでちょっと壊してやるんですよね。そうするとこういうところというのは、一番壊れやすいと、この

すれすれのところ、壊れませんけれども、すごく壊れやすいということが分かったりですね。すごいこれだけ大きくすると、もう見飽きないなぁ

と思って、もう本当にこういう写真を用意して下さった方には、もう大感謝だということですね。

こういった資料も、この本もですね。すごく貴重ですから出てますという事もお話をしたかったんですね。

そしてですね。次の図版に行きますとですね。これも出てきました。やっぱり見たかった。

この「廣陵王璽」のこの大きな図版、もうこれはもうこれだけ大きくするとやっぱり感激なんですよね。というのはですね。

もう前回はちょっと、ここよくあることですけれどもね。こういう古い印が出るとみんな印影を取りたくなっちゃう。この右側の赤く印影を取りたくなっちゃう。

そうすると、みんな印泥につけて捺しちゃうから、なかなか博物館に展示されているような状態でも、クリーンにしてくれてないから、中身の線のところに中に入っちゃってるんですよね。

粘々した印泥が。だから前回のは埋まっちゃっておりましたけれどもね。

これも右と左で同じもの捺したものと、本物の表面の画像がありますけれども。こうみるとですね。本当に中のところは綺麗に通っているし、

でも、ここを見ると、先ほどの「漢委奴國王」とはちょっと違うことに気づくんですよね。違いとは、加工した跡がですね。こっちは鏨でもうハンマーと鏨を使って、トンカチとですね。

ガンガンガンガンガンと右に直線的にぱぱぱーっと刻っていきますが、ここをよく見るとまあちょっと引いてみれば分かるんですけど。

ブワーン、ブワーン、ブワーン、ブワーン、ブワーン、ブワーン、ブワーン、ブワーンってなってるんですね。線がね。それはどういうことかと言ったら、

この線は右から切ったのか、左から切ったのか、まぁこの中でわからないけれども、切ったときに少しずつ鏨が、ブワーン、ブワーン、ブワーンとこうなってる状態が分かって、これかなりですね。

一番良く見えるのが、ここのところですよね。ここなんかもブワーン、ブワーンとちょっと何か奥深まっている、浅い、深まっている、浅い、深まっている、浅い、深まってるという風に見えますけれども。

それでこういった線はやっぱり鏨でかなり、やっぱり金も柔らかいといってもですね。結構これ19金くらいなのかな、24金が100%ですけども。ちょっと銀とか銅が入ってるから、結構硬いんですよ。

そうすると加工すると、まあ、金はまあ比較的には軟らかいですけれども、硬いということで鏨でやった跡を見れば、かなりこれはもう存分に

作った人は、その荒削りな感じをすごくおもしろく、でもそうして作っているにも関わらず、かなりこれは線としてはきちっと作られてるってことは、

相当これ技術がすごい高かったんだなあとも感じられるんですよね。だから、

これだけ大きくできるとですね。こういう印を摹刻するときは、この左のこの印影だけを見てしますが、

本当はこの直接的に本物の印の表面を見れると、色んなその技法とか、

ここの角の処理の仕方とか、線の中の深さとか、どの辺でこの深くなっているか、浅くなっているか、どの辺でこの膨れ上がっているのかも良くすごく分かるということで、

こういう研究も、何らか今までにはできなかったことですけれども、最近こういう写真を使うことができるので研究は面白いという話で。できるんです。

そして、今のはちょっとぼやけてましたけども、先ほどの「漢委奴國王」と同じようにこっちだともうと高精細に、出典は先ほど同じく、この鈴木勉さんは金属工芸の専門家でやはり、そちらの方面からその印を

作った人の気持ちを読み取りたいと、それで研究をかなり深くする研究者ですから、

そういった色んな方面から、印を探求できると、ただ篆刻を愛好して、印影だけを見て、それを真似して作るという以上に篆刻をする上でも鑑賞する上でも、大いに(役立ちまして、)

最終的には鑑賞するということと、実際にその摹刻をしたりして、印をつくるということと、それともう一つは鑑定をすること、

それらは、みんな違う立場ではあるけれども、でもよく考えれば、最終的にはものをはっきりちゃんと、きちんと見れるかどうかが大事なことですよね。

まあ、この印に限らず、それを考えていった時に、実際ものをしっかり見るには、しっかりした良い材料がなければならないと言うことで。

これもすごく良い材料で、もう本当にこれよく見ると横のところの線があって、

切ってありますと、さっきみたいにブワーン、ブワーンと、本当に鏨のこの跡が見えますね。ここね。そうすると縦の線は後で多分これは突き抜けさせたんでしょうね。何でかと言いますと横の線をよりも縦の線の方が深く入ってますから、

だから。縦の線は後です。すごくぎゅっと切ってありまして、横の線をまず切ってから、縦を切っているということも見えて分かる。それとこの辺りなんかもすごい

横にきちっと作っているように見えながら、実はちょっと湾曲していて、こうなってるし。

それとここのギザギザ感もですね。これは多分、印が後で少し欠けたりして、こういう部分って、やはり弱いんですよね。そうするとここはちょっと潰れてる。

これも篆刻をする上で自然な壊れ方をさせるっていう。

私すごいそれの興味があって、なぜかというとですね。篆刻の作品何かを作った時に、自然に壊れてないと、

もう不自然で気になってしまってしょうがないと。やはり、大家たちが作った、名を成した印人たちが作った印は、自然な壊れ方をしていると、それどうやったら、

自然に壊れるのかは、こういうもう本当にこう詳しく見ると、どこか壊れやすいのかは、まあもう本当に材料工学的に調べて考えていくということでですね。

そういう発見などもありまして、まあ、折角だから、4文字だけですから、「陵」を見てみますと、やっぱりこれも「陵」という字の旁の方も、これやっぱり縦が後に切ってあるし、

すごいここも、もうギザギザになってますね。本当に思った以上にこの線は、直線的にぐっといっていなくて、こうギザギザになってるし、すごい線とは、

見えてる以上に複雑。しかしながら、上の方はすごく滑らかにつながって動いてますから、下の方は結構壊れている。

上の方はなめらか両方とも壊しちゃうと、もうぐちゃぐちゃに結構壊れちゃうように見えちゃうけれども、

やはり、片方はある程度きれいに残っていて、下はギザギザだったりとか、そういう発見もありましてですね。それで

せっかくだから、「王」なんかも、ここはこの間もお話しましたように潰れてまして、ここがね。本当はこういう風に綺麗にあったはずなんですけど、ここは印の角でブチュンと潰れてしまって。

ここも面白いことは、横の線が、ここ入った上に、もう一回ここ、先ほどの「漢委奴國王」でもありましたよね。これ切って横のを切ったのにちょっとここだけやはり、ここはちょっと弱かった、ああちょっと線が

弱いなと思って、後で加工したかもしれないとか、そういう作った人の考え、これは間違えなく後で付けられたのではなくて、

鑿で付けられていますね。ここでぐっとこんな強く入ってますからね。

それでこの線もすごく動き方がすごいこの下のところも面白いと。波打ってると、実はこれだけ大きく見ると、線は直線ではないんだと、それがなかなか線の動きとして味わいとして面白いと、

これもすごく面白いのは、こちら側はすごく残ってるけど、こちらも少し結構摩滅して、左側と右側でちょっと重さが違う。

そういう発見もあり、それでこっちが、実はこれ見てみると、面白いことに、こっちがちょっと太くて、右左で太さがちょっと違う、こちらはきれいに残って線が出ていて細いですねある程度。

こちらは太いんですよね。そういったよく見ると加工した跡、ここなども面白いのは、こっち来てから、普通線の下は

普通ここかなり下まで行き、グガーッと加工して、結構この鑿でガンガンガンガンとした人は、すごい瞬間的な閃きで、ああ、ここ足りないパーンかいう感じで、そういう線の複雑さをその瞬間的に考えて、

パーンとここを少し下まで太くしてると、こういう事も分かってくるので、やはりこの印面直接

本当に見れる。こんなのは博物館でもよく鑑賞するといっても見れないくらい、写真撮って下さった方には感謝でして、

こういった研究の仕方もすごく有用で面白いっていうことをお話しできて良かったと思います。

今回は、前回お話ししたかったけれども、時間的にもあと画像も入手して、

細かいこの加工の跡も、もっと本当はこれを話して、もう、この加工の跡だけでも、5時間でも、6時間でも、色々ともう見れば沢山の気づきがあって話したいところですけれども、

パッと気が付いたところをお話してきました。それで今回は流れとしては、前回やった「漢委奴國王」「廣陵王璽」 の二つを見ていきました。これはもうやりましたこちらは、

封泥が捺されている跡もきちんと見えるということ、それと加工の痕、細かいところを見ることができましりですね。それでこの印面と印影の対応関係もですね。本当に中までよく見れたということで振り帰ってきましたけれども。

毎回ですね、考えていることは、すごい動画と動画の関係性といいますか、前お話したことで、どうだったかな、ああこれをもうちょっと話したかったなぁということで少しコメンタリーしゃべりたいことを話して、

それでこういった動画も作ったりですね。色々と今試行錯誤をしておりまして、

それで私のお話も、まあ徐々に少しずつ言いたいこともしゃべり出してこれたと思いまして。

ですから、できる限り面白い感じで、本当に気付いたこと、

楽しく話せていけたらと思いますので、皆様ももし宜しければ、チャンネル登録くだされば、シリーズ続編やまた別の観点から見た話とか、

もうできますのでよろしくお願いします。コメント欄もYouTubeにはありますから、私始めたばかりですけども。

そういうことも気づいておりまして、そういったところに色んなこの画像の何分間のところは面白かったとか、色んなご意見を書いて下さったりするのも、

すごいそれも励みになって、私はもっと話し方も上手くなるように努めていきますので、

是非とも色んなこういった印、書とか、あと文化に関係するものでシェアして皆さんとやりとりができたらと思いますので、

今後とも何卒よろしくお願い致します。

どうも今回もご清聴くださいまして、ありがとうございました。

2021年1月3日

「紐」「鈕」につきまして、まとめてみました。印のつまみとして、「印紐」、「印鈕」はどちらも正解です。

また、どちらも同じくらい使われます。むしろ篆刻では印石に刻すため、「鈕」より「紐」がよく見られます。

「漢印」が使われた同時代(両漢~南朝)の文献においては、「紐」がつまみとして使われており「鈕」はほぼないです。

《説文解字》には「鈕」もありますが、使用の頻度が低い字も網羅するよう収録されたことを考慮する必要があります。

つまみは「紐」、くみひもは「綬」と区別されました。ですから、「印紐」と書いて、印のひもと読まれることはありません。そのように使われることがないからです。

張舜徽《說文解字約注》に「鈕之言紐也,印之有鼻,所以系紐也。故經傳即以紐為鈕。《周禮》弁師『延紐』注云:『紐,小鼻。』是已。」のよう「紐」は「鈕」です。

《淮南子·說林》「龜紐之璽,賢者以為佩。」の註釈で「龜紐之璽,衣印也。紐係佩服也。」はつまみにひもを通して佩くという二重の意味で「紐」が使われています。

「龜紐」といえば亀の形をしたつまみであり、亀のひも、亀とひもでは意味が通りません。亀だけでは紐の意味はないからです。亀紐で一つの詞であるのが自然です。

また、《後漢書·輿服志》註引《漢官儀》、《漢書·百官公卿表上》、《東觀漢記·百官表》、《漢舊儀·補遺二卷》などでも「紐」です。

璽印には、玉質(玉璽、玉印)もあり、そもそも「丑」の部分の音と義が大切で偏の作り方の表記の揺れは他の例でもよく見られます。

文献に記載される紐式が出土した璽印と整合するかについては別の問題で短い期間に制度がころころと変わりました可能性など検討する必要があります。

おもしろい分野ではありますが、漢代の制度を伝える資料は少なく、全てを復元できるほど揃わないこともあり、現時点で解明は困難であると思います。

現在でも「印紐」は「印鈕」を見よ、「印鈕」は「印紐」ともまた作るとお互いに書かれており、どちらを用いても全く構わないと考えます。

実際に日中の両方の書籍でも同程度に見られました。漢字には多義があり、「紐」につまみという意味が現代の辞書に普通に書かれています。

古くから「紐」は「鈕」はよく通じていて、迷ったときは多数に従いますが、今でも両者とも同じくらいよく使われております。

故に慣例にも従い、また文献にも合う糸偏の「紐」を今後とも用います。金偏の「鈕」とする書き方も同じく正しいと考えます。

今回の場合はどちらでも問題ないですが、わたくしよく書き間違え、言い間違えを致しますので、今後ともご忌憚なくご批正、ご𠮟正のほど宜しくお願い申し上げます🙏

貴重な問題提起をして下さりまして、感謝いたしております。最後に笑い話ですが、わたくしは「紐」と書くことに馴れていますがある所で「鈕」も混じっていました😊

今後とも真剣に向き合い思考を続けて参りたく存じます。