フランス序曲の歴史、モーツァルトがヘンデルと融合したアレクサンダーの饗宴 Alexander's Feast, HWV 75; KV 591(1736年11月初演、1790年7月編曲)についてお話ししました。

KF-Schola / 探究の探究では、頻繁に新作を更新する予定ですので登録下さいませ!https://www.youtube.com/channel/UCFO5Akv8rd0CO4lahUGn6jg

最近Twitterで編集の裏話や新作の動画の告知を始めました。フォロー下さいませ!https://twitter.com/KF_ArSin

姉妹チャンネル KF-Ars Sinica / 系譜でたどる中華文化 もエキサイティングです!https://www.youtube.com/channel/UCVcCcF62H09v8Yk3mkU8ojg

2021年3月4日

皆さまこんにちは!今日はモーツァルトやっていこうと思うんですけどね!何でだと!皆さんビックリしちゃうと思います!

ここにヘンデルと書いてあるじゃないか!ということでして、というのは、モーツァルトの作品を見ていく中でも、実は彼はウィーンに出た若いの時に1782年あたりで、もうスヴィーテン男爵(Gottfried van Swieten, 1733-1803)という音楽愛好家がおりまして、

その人とずっと付き合いがあって、それから1790年にもう亡くなる前ちょっと前に上演したいという話を依頼を受けて、モーツァルトがヘンデルの曲をアレンジしちゃおうということで、そういう仕事を依頼を受けて作ったと!そういう曲を見てみようと!

モーツァルトの作品じゃないじゃないかなと思うかもしれないんですけど、実は面白いことにこのバロック音楽と最後の巨匠ですからヘンデル!として、発想されたこの曲をモーツァルトがどういう風にして、当世風というか、そうモーツァルトが生きていた時代の好み合わせて考えて、モーツァルトらしく、

まあ彼はそういう風には考えなかっただろうけど、結果的にモーツァルトらしさが加わっているヘンデルみたいになってるんですけどね。 それが面白いということで見ていこうということなんですよね!

そもそもモーツァルトの中では、結構ヘンデルの作品にすごい馴染みがあって、最初の頃、ウィーンに出てきて少ししてから、最初は鍵盤楽曲とか、そういった作品などに触れたりしたりしていて、

バッハやヘンデルのもの、それからどんどんこういったオーケストラとか、大掛かりなものもスヴィーテン男爵が持っていて、それで彼が結構「音楽愛好家」だったもので、スヴィーテン男爵というのは、バッハの子供にも会ってたり、結構そういった弟子当たりの人たちにコンタクトを取っていたりして、

それとヘンデルの作品もすごい大好きだったみたいでして、彼は外交官だったから、ヨーロッパ、パリにもいたし、もうあちこちに行っていたんですね。 ベルリンにもある時いたし、ブリュッセルにもいたし、

これで彼は色んな言語ができたから、結局ドイツ語もできたし、そもそも、ヴァン・スヴィーテンという名前ですから、これはオランダ人なんですよね。お父さんは、それでお医者さんとして、ウィーンに来て、その宮廷と関わりになってから、結構そういった付き合いで始まってきて、かなりの地位までいくんですが、文部大臣みたいな感じで、それと図書館の館長みたいな。

ウィーンにあった帝室図書館のそれで図書の 整理をしたりとか、そういうことを結構色々とやっていたみたいですけどね。

そういった中で彼はウィーン楽友協会というのがありますよね!もう有名なウィーンフィルハーモニー管弦楽団なんか、ドイツ語でMusikvereinと言いますけれども、

それでそこの前身となるような音楽愛好のすごい色んなな良い作品を演奏していこうという団体、というほどでもないけど、元々は自分の個人的な趣味の邸宅に素晴らしい音楽を愛する人達を呼んでやってたんですけども、

そういうことを始めて、それでモーツァルトにヘンデルの作品をそのまま演奏するんじゃなくて、ちょっとアレンジしてくれないかということで、結構仕事をモーツァルトに依頼したんですよ!

それで最初は、アキスとガラテア(Acis and Galatea, HWV 49)とか、そういう作品とか、あとは有名なメサイア(Messiah, HWV 56)ですね。それとあとは有名なのはせ聖セシリアの日のための頌歌(Ode for St. Cecilia's Day, HWV 76)もありますけれども、それも編曲してたりして、

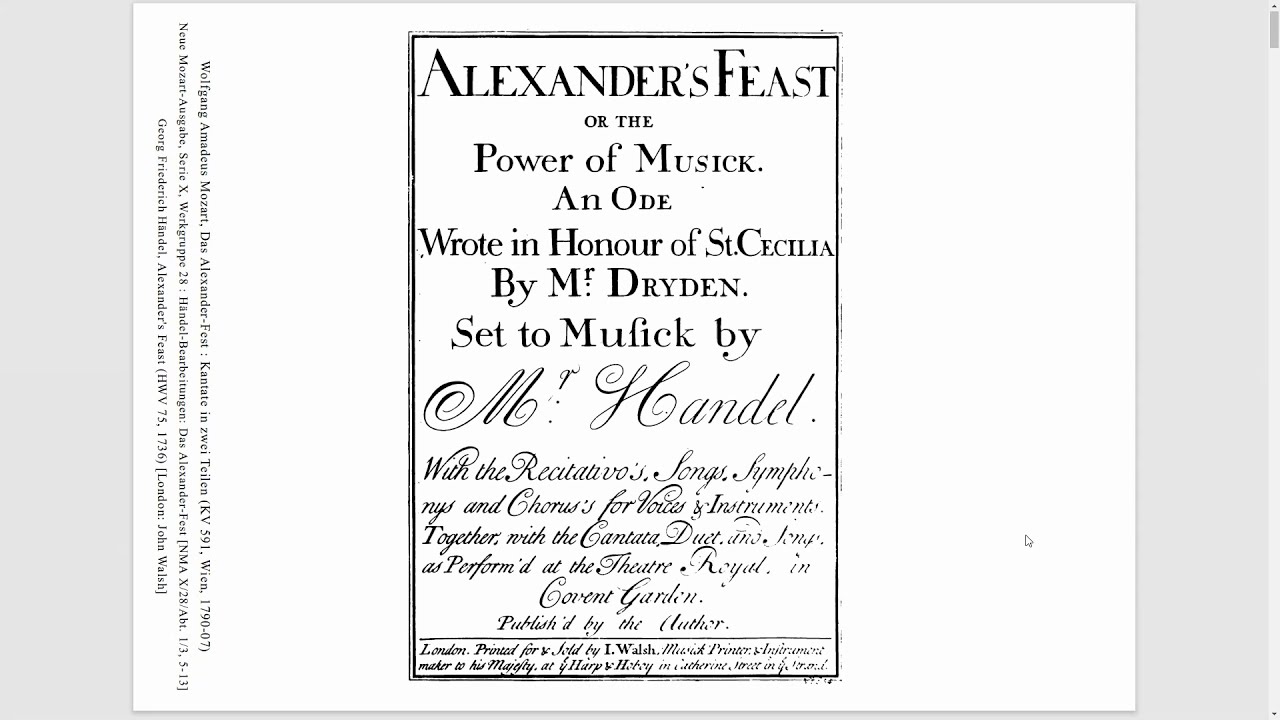

それでその中でこのアレクサンダーの饗宴(Alexander's Feast, HWV 75)という、音楽の力(The Power of Musick [sic])と書いてありますけどね。これを依頼したんですよ。

そう見ていったとき、今回の一番の一つのポイント、考えているポイントは、管弦楽法の発達ということなんです。

つまりこれは我々が今回見ていこうとしているのは、この曲は長いですからね。アリアもあって、レジタティーヴォもあって、もう沢山なんですけれども、 一番最初の序曲(Overture)、

そのフランス風の序曲が付いてるんですけれども、そのフランスの序曲はどうやって発達してきたのかを含めて、それは大体1600年代中盤くらいから、モーツァルトの時代までをもうダイジェストに行ってみようということで、旅をしてみようとちょうど1世紀以上ですけど、 「音楽の歴史の旅」、行ってみましょう!

まずはいつものケッヘル・カタログですよね。このここにKV 591、ヘンデルのオラトリオ「アレクサンダーの饗宴」、1736年にヘンデルが作曲したものをモーツァルトは1790年の7月に編曲したということで記録されてまして、こういった形で、じゃあ先ずこれから行ってみましょう!

これは何だ!と思われたと思うんですけど、そもそも、序曲というものがどこから来たのかということなんですよね。それをちょっと考えてみたいと思うんですよ。

それで元々この序曲というのが、「王のバレエ(Ballet Royal)」(F-Pn, Music, Vm. Micr. 534 (7))と書いてありますけれども、こういった舞曲とか、踊り、もしくはオペラ、そういったものの一番最初のところに置かれた、それでしかもイタリアの様式ではシンフォニア(Sinfonia)とよく言ったんですよ。

それでフランスでは序曲(Overture)といいまして、これはフランス語で開くという意味ですね。この部分、開く(ouvere)という意味なんですけれども、

最初の開幕するときの曲なんですよね。それで中を見ていくと基本的にこのフランス王国で確立した序曲とは、荘厳な(lentement)付点リズムでおどろおどろしいというか、すごい!

元々これはフランスの国王の権威とか、そういうものをもうバーッと音楽で表現しちゃおうというところから来てますからね。その個人的な音楽表現とかじゃなくて、もっと国家行事的な意味でこれもそうでしたから、

基本的にルイ14世がちっちゃい頃に、若い頃にマゼラン枢機卿(Jules Mazarin, 1602-1661)という人がいまして、それでその人は名前からしても、イタリア系ですね。

それで有名なリュリ、彼はイタリア(のフィレンツェ)から連れてきたんですよね。それでまあ最終的には彼が取り仕切るようになるんですけども、

元々そういった形でそのフランス王国というのは、元々ブルボン王朝のより前は違う、ヴァオワ王朝でして、それでそこでブルボン王朝に変わっちゃった!

それでそこからババンと、フランスを大きく、そのヨーロッパで主導的になっていくんですけれども、その時にそういった色んな権威を象徴するようなことをやろうとした!国家行事として!

その時に大掛かりなバレエとか、オペラなどをやって、外交使節などを呼んで、おお、すごいなというのを見せつけたわけです。だから、そういった理由で書かれているから、かなり強烈な音楽を作んなきゃいけないということなんです!

というわけですから、先ずそれをじゃ体験してみようということで、そういう理由で作られた序曲、第一印象すごいと思いますね!ちょっと聴いてみましょう!いきますね(Musica Antiqua Köln · Reinhard Goebel)!

すごいですよね!おどろおどろしいですよね!ダーンときているし!

ここには楽譜に書いてありませんけれども、ここにある間の声部を埋めて全部(演奏されています。)

ティンパニーも加えられています!

ここら辺でちょっと♭が付いてちょっと変わったかなと、ここれドゥワーンと上がりますね!シュライファー音型!

(低音が)ちょっとずつ下がってきますよね。

ここでも楽譜に書いていないけれども装飾があります。(実はトリルtrの略号のtからきた+が小さく小さく書かれていました。)

かなりトントントンとティンパニー!

という感じなんですけど、このウィーンと上がっていって、そこから少しずつ下がって、少し下がっていって、下がっていって、こういうふうに閉じていくんですよね。そういう話で結局この序曲は、まず五本の旋律で書いてありますね。どうしてかといいましたら、結局こういうことなんですよ。

フランスの当時のその言ってみれば「王の24のヴァイオリン」(Les Vingt-Quatre Violons du Roi)、結局24のヴァイオリニストがいて、

一番上のこの部分がdessusと言いますけど、それが6人で、次のところがhaute-contreと言いますけど、要するにイタリア語でcontra altoで、それが4人いて、それで真ん中のここのところはtailles、これはフランス語で腰という意味ですが、それが4人いて、ここがquintesは五番目という意味ですね。

要するに本当は四声でも書かれていたというけれども、一本加えて多いんです!そこも4人いて、最後一番下にbasses、イタリア語のbassoですね!これで6446なんですよ!

一番外声部が確かに強い!しかも中が書いていなかったのは考えて演奏しちゃえと!

この部品を見れば、この間がどういう風に演奏するか大体分かるということで二本しか書いていなくて出版されていたことも多々あったりしますけれども。

それでそういった形で書いてあります。一番最初の形でこれが1653年でまだこの時(の総監督)はカンプフォール(Jean de Cambefort, 1605-1661)という人なんですけどね。とかあとはまあ有名なのはランベール(Michel Lambert, 1610-1696)という人もいましたし、

あとはイタリアからも呼んできたりして、ルイジ・ロッシ(Luigi Rossi, 1597-1653)やカヴァッリ(Francesco Cavalli, 1602-1676)、結構有名な音楽家なんですよね。当時に呼んできたんじゃないかとそれでリュリも参画しじゃないかって言われてるんですよね(こちらは1653年の「夜のバレー」ではなく、オペラとバレーを融合した芸術の創生にマゼラン枢機卿とイタリアの音楽家が貢献したというつもりでした)。

それでマゼラン枢機卿が考えて、取りまとめてこういうことをやって、この後にどんどんダンスとかが続いたり、エールとか、そういう色んな管弦楽曲は続くんですけれども。

一番最初のところで、こんな強烈な音楽でしたけれども、これでいうことは、すごい旋律的には、本当にシンプルですけれども、 和声的にも、だけれども、この付点リズムが特徴で間のところが、

先ほど申し上げたように四声でいいのに何で五声あるのかというと、フランスでやっぱり対称性は大事で真ん中のこれに対して、 左右に二声あった方が、この庭園の対称性などと一緒でちょうど良かったんじゃないかと、そういう意味で4じゃなくて5、真ん中に1本あって、

それでそれがTaillesということで腰でしたけどあって、それでその方が、もう一本あると、言ってみれば、複雑性(が増して、)かなりもう不協和音が鳴って、それがゴワーンとしたような、このmassive(濃厚)な音を作り出すということでもあるんじゃないかと思っているんですけれども、

そういって下がってきて、どんどんどんどんいっておどろおどろしいような付点リズム、それで途中から滑らかになって、

ここからちょっとやっぱりドミナントぽいようになって、それでいって少しずつ、ちょっとこの辺で臨時記号が増えておりましたけれども、それでちょっと雰囲気が変わったなというと、

また最初に戻ります!それでずっと最後まで下降します!それでまた最後に上に入って、それでまたちょっと下降して、まあこの辺りはすごく滑らかな旋律というか、あんまり上下行はしないでね。この辺りまで来ていましたね。という形で書いてあるということなんですよ!

それでこれが一番最初の形でして、だけれども、私は思ったんですよ。どうして私はこのターンタという付点リズムでこのリズムがずっと支配的でしたよね!

ずーっとあった!これで面白いことにこの下のところも、こうあってですね。それでこの当たりは結構長いように見えるんだけども、

実際問題はこれを分割して間もそうですけども、付点リズムがちりばめられて、もうあちこちで聞こえてくるから、

まあこの辺りの低音の流れは面白かったですね。意外と高いところから、バスが降りてくるという、そういう工夫もあったんです。

でもそういう付点リズムがどこから来たのか!私ちょっと興味を持ちまして、こういうことを考えてみたので、見てみたいと思うんですよ!

こちらなんですけど、この本当にびっくりしちゃうかもしれないけれど、これはルイ14世がダンスの時に着けたアポロン(太陽神)(笑)ギリシア神話の神様ですね(Paris, Bibliothèque de l'Institut de France MS 1004)。「太陽王(Roi-Soleil)」と呼ばれましたからね!

ルイ14世というのはこういうなんか後手後手の自分が中心だというようなことをアピールするためにこんな服を着て、それでダンスをやったりしたとかいうことで、そういったこういうド派手だったんですけど!

これはもう面白いことに『舞踊術、あるいは記号、絵、記号による舞踊記述法(Chorégraphie, ou L'art de décrire la dance par caractères, figures et signes démonstratifs)』といって、そのすべての

ステップを記録した!

当時のバロック舞踏といいますけれども、バロックダンス!これを全てステップ、小さい細かい要素に分解をして、それを組み合わせることでダンスを記述したという、音楽でいえば音の高さと長さですけど、そうするちゃんと音楽とダンスで合わせるということでね。

当時こんなことやってたんですよ!それでこの曲はリュリが、もうバレエの、まあ当時はオペラの中にも踊りがあったりして、そのバレーの方が主体である場合、それで間にちょっと声楽曲が入ってくるって言うのと、まあ両方のその割合の問題でしたけども、まあ基本的に踊りと歌が混じりながら物語が進行するな形でして、

これはリュリが書いた「愛の勝利(Le triomphe de l'amour, LWV 59)」と言う、そういう作品の中に出てくるアポロンのエール(Air d'Apollon)、まあアントレ(Entrée)は入場曲ですけれども、それはダンスと共にちゃんと音楽も残ってるし、ダンスも残っているということで、まあ音楽を先ず聴いてみたいと思うんですよ(Café Zimmermann · Pablo Valetti)!

これは付点リズム!

上がってきますね!

という感じなんですけれども、今聴いたみたいに付点リズムですよね。やっぱりこれはダンス、やっぱり基本的に発想されているんじゃないかと!

この付点リズムは結構は声楽的な発想ではないんですよ!これはダンスの発想だと!

私は思ったんですね!この一つ一つの動きと、これは対応してるんですよ!きちっとバロックダンスで!

だから、本当にこれだけではなくて、もう全てよく組曲がありますけれども、アルマンド(allemande)、クーラント(courante)、サラバンド(sarabande)、ジーク(gigue)とか、 それを全部ダンスとの関係で全てフランスで生まれたものですから、

こういったラウール=オージェ・フイエ(Raoul-Auger Feuillet, c.1660-1710)という、この人はダンスの先生(Maître de danse)ですけど、彼がやっぱりルイ14世がダンスがめちゃくちゃ好きでバレーが大好きで熱愛すぎまして、

王立舞踊アカデミー(Académie Royale de Danse, 1661年)を作っちゃった!要するにバレエの学校を作っちゃったんですよ。それでちょっとその後に数年後、科学アカデミー(Académie des sciences, 1666年)に作ってする方法でやっぱり科学を発展させたんですけど、

やっぱりこの発想というのは、すごいやっぱり当時のフランスの発想は科学的なんですよ!何でかというと、そういう大きなもの、ダンスとか全部を記述する時には、細かい要素を、一つ一つの部分に分解して、分析していくんだということで、ちょっと見てみたいと思うんですよ!

こんなのがあるんですね!コレオグラフィは要するに振り付けなどを全部書いちゃうと、だから記述しちゃうんですね!舞踏を記述する方法なんですけども、

だからこれはダンスを書く方法と書いてありますけれども、それで一つ一つの細かい事にね分解して、これで先ほどのフイエがやったものですけども、

この中にはもう一つ大事なこれ五個、今でもバレーであるポジションですけど、 その足のポジションを全部それを先ず定義する!先ず最初、起点が大事!物理学と同じで最初の系など何かを記述するとき、一番最初の状態が重要なんですよ!

足の位置関係をここに定義しましたということで、これをやったのがピエール・ボーシャン(Pierre Beauchamp, 1631-1705)という人なんですね!ボーシャンとフイエが二人で要するにこの記述法を作ったということですね!

この「5つの(足の)ポジション」(les cinq positions [des pieds])から始まりまして、これでこの中には、色んなもうステップを記録していくわけですけれども、

例えば クーラントの動き(temps de courante)ですよね!重たい動き(pas grave)は足を摺りながら進む動きとか、

ブーレのステップ(pas de Bourrée)とか、これはステップで花飾り(fleuret)という言い方をしますが、これはフェンシングなどでその横に動くような動きが、足を交差して横に進むという動きからですよね!

とか、足を押す前に切り出していく、切る(coupé)も、これはフランス語で本当に切るですよ!

それとかあとは足切り出すときでも、半分ちょっとだと、demy-を付けて、半分だとか(demy-coupéなど)。

それとか足を投げちゃう、jetéは普通にフランス語で投げるとか、あとはsautéはフランス語で飛ぶですよね!それでchasséはフランス語で追うとか、 だから前足を追うように後足を添わせる、前の足を追いかけてね後ろ足が付いてくるとか、

それとかあとはpliéはフランス語で本当に曲げるで、膝を曲げる状態とか、あとはそうそう(爪先で立つ動作の)élevéはフランス語で上がるですよね。基本的に本当に普通に使う動詞ですよ!

それとかあとはtombéがありますよね!これは「落ちる」、例えばtombeauxがありますからね。これは亡くなった人を哀悼する(曲でして、)「死ぬ」とか、「落ちる」とか、「倒れる」とか、「転ぶ」とかそういう意味ですよね!それはちょっと踏み込んで重心を移動させるとか(の動作です)ね!

だから先ほどのélevéはまあ(英語の)elevatorと一緒(の語源)じゃないかと(笑)上るだから結局!

足を摺るglisséは滑る、それであとは空中で打つとか、cabriolléはイタリア語の山羊(capriola)を訳したらしくて不思議なんですよね!なんかそういった語源もあったりして、

イタリアからも来ていたりして、例えばルイ14世が大好きだったentrechatがありますけど、これは飛んだ時にその空中で足を打ち合わせて、また降りてくる結構派手なステップですけどね。

entrechatという言葉は、 intrecciata(絡まり合う)というイタリア語じゃないかと(in- + treccia + -re 分解され、現代イタリア語の発音はcia [t͡ʃa]ですが、語源は俗ラテン語の*trichiaで後期ギリシア語τριχίαであり、フランス語ではchと綴るため、ルネサンス期にはch [kj]と発音されていた可能性が高いです。) これは「織り込む」という意味ですから、飛んだ時にこの交差しピン、織り込むてみたいなことかなと、

例えばそもそもballetという言葉自体がballataというイタリア語ですよね!本当に北イタリアの貴族なんかから始まった、ルネサンス末期ぐらいから、それがフランスに行ったんですね!

まあ大体フランスの音楽もそうだったし、舞踏もそうだし、あと料理なんか、建築なんか、みんなイタリアから行っているわけですからね!ルネサンス末期にどんどん少しずつそのイタリアで発達したものが、フランスの方に行って、

またそれを受け取って文化が発展するんですけど、結局これは本当にイタリアから来てんだなあと!イタリア語のintrecciataから(フランス語の)entrechatが来ているんだということで面白いんですけどね!

あとは人の名前が付いてるステップもありまして、両足でそのポンと踏み切って、片足で着地するようなsissonneは、これフランスの地名なんですけれども、でもそこを治めていた伯爵の名前だったり、

あとは面白いところで言えば、そのクルクルンと回るpirouetteは、風見鶏(girouette)が風が来てウィーンと回るわけですから、そこから来ているんじゃないかと言われたりして、

そういう感じでなかなか一つ一つのその動作、ステップ(pas)がありますけれども、あと回転(tourné)、英語でいうturn、それらが全部定義されることによって、

その全てが分解された部分要素を一つ一つ定義して、先ずは始点から時間発展していく形 を全部分解して合成していくという、それを更に音楽と対応させて、全て音楽とダンスを表現しようと、やっている内容を全部それを合成(composé)、(英語でいう)composeして、それで全部ダンスを記述するという、すごい方法でものすごい厳密なんですよね!

足のステップだけはバレエに引き継がれて、手の動きはあんまり書かれてなかったりして、それはまあある程度作法に従って、やってたみたいですけども、そこは違うけど、今のバレエにも引き継がれている先祖さまであったということでちょっと話が出すぎましたけどね!

こういった形でこの付点リズムはダンスと関係あったんじゃないかと盛り上がりすぎましたけどね!これでちょっと色々とフランスの例えば、今聴いたのは、1650年の(1600年代の)真ん中ぐらいが前の曲で、そこから少し時間が経っていたところでありますけれども、(16)80年代かな、このダンス自体は 1700年、だから20-30年経ったところですけれども、もうちょっと序曲の例を見ていきたいと思うんですよ!

今度はこちらなんですけど、シャルパンティエ(Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704)!

このシャルパンティエは、もう本当にわたくしが好きな音楽家でして、リュリの音楽は結構ねめちゃくちゃ濃すぎる、濃厚すぎるんですよね。

このシャルパンティエというのはなかなか、イタリアに行って修業したらしいです。なかなか当時の音楽家の人生(を知るの)は難しいんですけど、断片や記録しかないですけども、これでローマで勉強したと言われてるようでして、

非常に本当にこの人の音楽は スッキリしてるんですよね!そういう細かいところが、すごい繊細でこのメデー( Médée, H. 491, 1694年)は悲劇(tragédie mise)と書いてありますね。悲劇を音楽でしたものということでオペラなんですけど、

元々当時はまあイタリアのオペラ・セリアみたいなギリシア神話やもしくは歴史的な題材を劇でやって、

そもそもオペラの始まりがまあフィレンツェ(のカメラータ)で始まって、それもイタリアからフランスに行ったんですけども、

もともとギリシアの劇などをやってみようと復元してみようじゃないかみたいなところから始まっているから、その流れを汲んでいるんですけどもね!

それでこれは見てみますよ!これは1694年、に書かれたものですから、あれからもう少し経っているわけでして、また少し時代が経った!

そうすると同じやっぱり付点リズムがちゃんと書いてあるすべて五声体できちっとこのフランスの様式で書いてありますね!

それでこのあたりで下がってくるろことも聞きどころだし、ここからもちろんリュリの曲にも、もう出てきているいるんですけれども!

ここから基本的にその最初の部分が、このリズムは付点(notes pointées)で進んでいて、もうすごいド派手で荘厳な感じ(grave, lentement)だったところ、

ここから始まったところは、フガート(fugato)と言いますけど、すごい速いすごく快活な(vif, rapidement)部分があって続いていますよね!

これで次のページいきますとずっと続いてる、上の方から下の方へずれて、フガートになって、旋律がつながって、ずっと組み合わさっていく中で動いていって、最終的にこの流れがピンと付点になって、最初に戻る(reprice, da capo)という、この三部形式になってくるんですよね!

そういう時代の流れで最初よりまたちょっと工夫をされているということも見て取れるんじゃないかということでして、ちょっとこれいってみますか!聴いて見ましょうね!行きますよ(Les Arts Florissant · William Christie)!

いいですね!

いいですね!

(バスラインが)ここで下がっている!

いい感じですよね!

もう1回繰り返し!

ここが好き!ここのところ!

このここがいいんですよ!この低音が上手いんですよ!ここのところがすごい!

臨時記号がいっぱい付いて少しゆがみますよね!

ここで戻ってきた!

ここでフガート!

そろっている!(新しい声部が)入ってきた!

こうきてずれている!今度は下から来ていますね!

それでここで(付点リズムが)揃う!(最後のコーダが始まります。)

そこでちょっと上がっていって、下がってきているわけですね!

それでもっと上がる!

ここでトトントトンと入るところがすごく好きなんです!

ここの所は長いペダル低音です!

それで降りてきて閉じるわけですよね!

なかなか見事ですよね!先ほどよりも音が見通しがよいというか、すごい快活な感じで明るい感じがして、すごい!

あんまり中でもちろんあるんですけども、不協和音的なものがごってり入ってる感じじゃなくて、

すごい安定感があって、見通しが良くて、すごいねシャルパンティエはセンスがいいんですよ!本当におもしろい!

ということで、本当にシャルパンティエのメデーをですね!一つ序曲(Overture)の形式、最初の荘厳な(lentement)部分と、早い(vite)部分、ここのところが快速な、爽やかな感じの流れが組み合わさったりして、積み重なったり、

こっちからビンビンビンと来たり、そういった動きがあり、あとで揃って、もう一回戻るという、そのコーダの部分、その三部形式の構成ができてきたってことで見れてこれたと思います!そして次にいきますよ!

この方もなかなかいいんですよね!本当にもう先ほどシャルパンティエというのは、結構マルチでして、すごく本当に先ほどみたいなセンスも良かったから、本当はヴェルサイユで国王に仕えたかったんだけど、

だけどリュリが取り仕切っていたから、なかなか自分を脅かす人を寄せ付けないということでなかなかあんまりオペラも数も少なくて、宗教音楽といったらシャルパンティエでどっちかといったら宗教音楽が多いんですけどね!

だけども本当に当時はそういった宗教音楽を書いたり、このドラランド(Michel-Richard Delalande, 1657-1726)もとっても宗教音楽を結構多く書いてて、

礼拝堂(chapelle)の部分を音楽を担当していて、それで厩(écurie)の部分があって、それはよく管弦楽のフィリドール一家なども、秘書をやってたりして、音楽の色んな記録なんかをとっていたりするから、まあそういった担当で室内(chambre)とかも記録を残していたりしていますけれけども、ある程度、役割分担として、室内(chambre)はリュリが占めちゃって、

この中で例えばもうマラン・マレ(Marin Marais, 1656-1728)は素晴らしいヴィオール奏者もいましたしね!それで一緒にやってましたし、

それでドラランドはどっちかといったら礼拝堂(chapelle)ですごくいい宗教音楽(grands motetsなど)をいっぱい書いてますね!

リュリも逆に書いてるんですけどね。(Te deumやDies iraeなど)宗教音楽をね。

だからある程度の役割分担があって、お互いにやってはいるんですけども、という感じでして、

これを見るとドラランドがsymphonieという言葉が出てきていますが、内容を見ると、結局序曲でして、だから当時はこの言葉も非常に使い方がもう曖昧でしたから、

まあ今ではどっちかといったら、このsymphonieはイタリアの序曲を言いますけれど、これでまあこの人(ドラランド)が亡くなった後にまとめたという、結構後にでまとめられた楽譜(F-Pn Vm7 3077, 1745年)なんですけども、

彼のもう一個みて面白いことが、基本的に今まで見てきた序曲は、要するにオペラとか、バレエの一番最初の部分なんですよね!

その部分を盛り立てるための役割だったんだけど、この曲を見ると書いてあるんですよね!

« Simphonies pour le Souper du Roy » Suite n°5 (S.159, 1713年)、この王様がこれで晩餐、要するに王さまがお食事をするとき、音楽を聴いて楽しい曲を作ってほしいということで、

その音楽の部分だけを抜き出して来て、そういった管弦序曲(orchestral suite)と言いますけど、そういったね形でまとめていったという曲なんです!

もともと音楽だけじゃなくて、本当は踊りとか歌がいっぱい中にあるけど、食事の時に聴きたいから、もうお願いしますということで、曲をダイジェストでメドレー形式にしてやっていこうということで管弦序曲(orchestral suite)ができて、

最終的にはドイツの方にも行って、バッハなんかも(四曲)書いてますからね!それの起源なんですよね!

だからそういった形でありまして、じゃあこれもどうなのか実際に曲を聴いてみようと、王さまが食事の時に聴く曲だから、ゴテゴテはしてないんじゃないかな、爽やかな曲なんじゃないかなと期待はできますよね!行ってみましょう(La Simphonie du Marais · Hugo Reyne)!

やっぱり付点リズム!

トゥルルーン(シュライファー音型)ね!

このトゥルーン(シュライファー音型が)いいですね!

ここのところ!

なかなかいいんですね!受け応えがね!

トゥルルーン(シュライファー音型)!タターン(付点リズム)!

下にきて、

この上がったところもトリルが良かったですね!

ね!

受け応え!

ここから早いですね!フガート!repriseと書いてありますね!

うん!低音が応じてきた!ちょっといっしょになるんですね!これが反行形!

反行形で乗せてきた!反行形で下がってきた!

ちょっと半音進行ぽく乗せてきた!

今度は反行形で下がってきた!

ちょっと下がってきて、下の方でやってますね。下の方から上がってきた!

これで反対に動いている!

ここのところで応じていますね!

もう一回!

なかなか乗せてくるでしょう!

うん、気持ちいいよという感じです!

このところいいですね!今の所(の音の歪み方が)フランスらしいと思いました!

(細かい動きで)乗せてきますね!

なかなかいい感じですよね!すごい流れがあって、確かにすごい楽しくなってくる!これであんまりゴテゴテしてなくて順次下降、順次上行でそんなに跳躍はない!

じゃないと驚いちゃうから、お食事しているから、いうことでなんですけどね!

すごい流れも非常にいいですよね!これで応じていたりして、それで大体実際そういうのがついて、次はエールが来ているんですけどね。

だから大体管弦序曲(Orchestral Suite)の本当に最初の部分でその次からまた舞曲に関係する素晴らしい美しい曲が続いていって、楽しく食事ができるようにしてるんですけどもね。

そういった形でこれも見ていくと、でも先ほど言ったら、 一番最初の部分と中間の部分が速い部分があって、これで最後これは最後のコーダはなかったですね。そこは省略される場合もあってという形式でありますけどね。

荘厳な荘厳になり過ぎちゃいけないけど、これは、それとあと早い部分で構成されていましたね。すごく流れがあるねという感じで面白かったと思うんですよ!

そして今ちょっとお気づきかもしれませんけどね。この曲なんかは色々演奏の仕方があって、こう書いてあるけど、例えば上をヴァイオリンで弾いて、一緒に管楽器が動いてもいいわけなんですよ、ということで少しずつ、最初は本当に弦楽の五本の、その王の24のバイオリンでみんな弦楽器でやっていたものをある程度この1700年代の初めくらいになってくると、管楽器が発達してきて、

これを管楽器で演奏してやってもいいわけですよ!オーボエも一緒に添わせながらという形で、もう演奏されて、それもできたということも考えられましたよね。

それで次行ってみたいと思うんですよね! この人、私が本当に面白いと思ったグラウプナー(Christoph Graupner, 1683-1760)という人は、もう言ってみれば、何て言いますかね!

バッハと同時代の人なんですね。それで結局テレマンとも一緒だったし、それでもちろんヘンデルとも一緒だったんですけども、

私はこの人はなかなかセンスがあって好きなんです。グラウプナーの音楽はすごいいつも本当にセンスが良い、細かいところも粋なんですよ!

というのは、今回も見て分かるんですけれども、この弦楽器と管楽器の対応の関係ともう本当に前に申し上げたように、このもうドイツに入ってますから、もうフランスから出て行っちゃって、

それでしかもこの曲は1734年さっきから、また更に30年が経っている。もうバッハもバリバリ活躍してた頃ですね!

これでこれ見るとここに序曲(Overture)、2つのホルン、ホルンが二つあるんだということとティンパニーも来てますね!

これで下が弦楽パートに書いてあるんですよ。しかも弦楽パートはフランスの五じゃない四になってますよね! それで見てみますと、一番下はこれはもう通奏低音ですね!

チェンバロともしくはヴィオロンチェロ、それでヴァイオリンとヴィオラという風になってるわけなんですけども、

見てびっくり、聴いてびっくりなんですけれどもね! この普通の弦楽パートだけだったら、普通のこじんまりした感じですが、ここでティンパニーと管楽器がパンパンパンパンと来るくることによって、このようにものすごくオーケストレーションの歴史として、すごい面白いということが言えるんですよ!

実は今回の企画した意図はオーケストレーションの歴史ということなんです! つまりその元々弦楽パートであったものが、管楽を加えて、 そのことによって広がりが増してくるんですよ!本当に音に奥行きと、それをちょっと体験できるんじゃないかということでして、

本当に前は弦楽合奏だったものが管弦合奏になってくるんですよ! 管弦になってくるということでして、その合奏をちょっと妙を楽しんでみたいと、このグラウプナーの粋な計らいをちょっと楽しんでみませんか?ということで行きますね(Das Kleine Konzert · Hermann Max)!

(ホルンが)トントントントンと来ました!付点リズム!

いいでしょ!これなかなか!このポッポッポッポッ(のホルンが最高です)!

ここは細かくなってきた!下の方に(引き継がれて、)

(ホルンの)ポポンポポン!いいでしょ!この付点(リズム)!

ここに来たら(合奏で)プワーン!

ここ、いいんですよね!

それで下のところ、ティンパニ!

ここもいいですね!(弦楽器に管楽器が)応じてきた!

細かくなって、ここ!どんどん彩り加えて、(パートが)ちょっと減ったでしょ!

応じている!細かい応じ方!それで(管楽器とティンパニーが)空いた!

ちょっと細かくなった!それでもっと細かく!ドゥワーン!いいんですね!ここ!

それで最後にここ!いいですよね!

という感じで、この曲は結構長いんですよ!この後も(ずっと続いていくんですけれども)ね!

それでここからフガートに行くんですけど、もう全部聴いちゃうとアレです(長くなりすぎてしまいます)けれども!

本当にセンスいいんです!この人の作曲!それで彼が本当はバッハがライプツィヒに行く前に彼に打診があったらしいですね。最初はテレマンにあっあのかな!それでテレマンに断られて、彼はハンブルグの方で頑張っていまして、

それでグラウプナーはダルムシュタットにいて、ヘッセン伯に仕えていて、ライプツィヒから仕事が来たんだけど移っていいですかといったら、ヤダといって、

そのヘッセン伯がもうもっとお金を出すからいてくれということでずっとそこで結構長く、結構すごい数の(作品を生み出しまして、)最初の頃は結構オペラなんかも書いていたんですね。それぐらい(作曲)能力があったんだけども、やっぱり宮廷の財政問題でカンタータとかをめちゃくちゃな数を書いているんですよ。

そしてこういう素敵なもうディべルティメントみたいなものも、楽しい管弦序曲も書いていて、もうすごい数、残っている!

先ほどのシャルパンティエもそうでしたけど、この上めちゃくちゃな数の作品が散逸せずに残ってくれて、それで全部冷凍保存みたいにしてあるので、もっと注目されていいんじゃないかと!

もうヘンデルとか、バッハとか、テレマンとかに匹敵する、同じぐらいの偉大な巨匠でしたということでもう押しまくっていますけれどもね!

それと実際ヘンデルともラインハルト・カイザー(Reinhard Keiser, 1674-1739)という(人の)楽団があって、そこで結構若い頃に一緒にいて面識があったらしいんですよ!

ヘンデルともいうことで面白いんですけどね!じゃあちょっと行ってみますね! ヘンデルとスヴィーテン男爵が二人いますけど、

それで話題に戻ってきたという、そのモーツァルトにヘンデルのオラトリオや様々な作品を編曲してくれとお願いしたスヴィーテン男爵はこんな顔だったんだと!

なかなか優しそうな感じで、結構この人はいい人でして、モーツァルトをこういった意味で本当に能力をモーツァルトの能力もすごい高く買ってて、モーツァルトに色んなことを教えて、こんな音楽もあるよとか、

彼は結局宮廷図書館長までやったから、そのカードで本を全部目録にして、その管理をするという、かなりそれ後の時代まで、コンピューターが入るまでされていた図書の管理の仕方も始めたのも彼でして、

結構賢い人間だった、ものすごいそういう 図書を大事にして愛書家ということもあって、なかなかいい人でして、それでモーツァルトが亡くなった時にも、葬儀とか面倒を見たりとか、亡くなった後も残された奥さんとか、もう面倒見た、すごいいい人だったんです。

ということで、色々仕事をヘンデルの作品を編曲するお願いもモーツァルトを助ける意図もあったんじゃないかと意味で、そういうだからすごい面白い関わりなんですけれどもね。

見てみますね。これなんですよね! ヘンデルの出てきました!やっとそうするとこれを見てみると面白いことに五本で書いてありますよね!本当にフランスの様式と同じように書いてある!それを踏襲して書いてあります!

グラウプナーの場合は四本(の弦楽パート)で多分この上の部分を三本にスプリットした発想ですね!ちょっと戻ってみますね!

ここでは結局五本の上の部分を(上の三本にスプリットしていますが、管楽器と打楽器のパートは弦楽器の旋律に)全部沿っているから、実際には一番後に近いっていうか、あんまり同じようにここはちょっと違うけど、ここが一パートで12345という見方もできるんじゃないかということでして、

またヘンデルにいきますけれども。そういった形で基本的にこの上のパートは、ヘンデルの場合はもうオーボエと書いてありますね。ここに!

それでバイオリンのプリモとオーボエも二本増強されてるという、つまりここを上に12とくるから、基本的にグラウプナーに近い形になるんですけど、だからこういった形で一番外声の旋律を非常にはっきりとさせるようにヘンデルは意図してるんじゃないかと私は考えてみましてね!

それで一番下のバスも結構ヘンデルは動かしてるんですよ! それでここがなかなか、鼻歌♪でしょ! 結局ここがタララーンと上がったら、気持ちいい!というところでタタタタタタと三連符で下がるわけですから、三連符でもうすごいこれは中毒性のある旋律ですね。

ヘンデルはこういうのがあって、もう何と言いますか、もう一番聴いてくれという部分にもうこれみよがしにヘンデルは使っちゃったということが言えるんですね!

これでタララーンとまた上がるんですよね! それでタンタ、タンタンタンでしょ、タタンタタタンという風に続いてますけど、すごいこのチャーミングですよね。ということですね!だから結構愛されたっていうね!結構当時もう皆からヒットを飛ばしてたいっぱいということでね!

先ずじゃあ聞いてみようかと、実際一番いいのは見ながら聴くことですよね!そうすれば色んな工夫が見えてくると思いますので、ちょっとやってみますね!行きますよ(English Baroque Soloists · John Eliot Gardinar)!

それでここ!

トゥルルーン(シュライファー音型)!

ここが逆に動いていますね!ここはちょっと先取りしてね!

下の方から上にあげて少しずつ下がってくる!

ちょっと引き延ばしたら、下のところで動いて、

それでここで今度は高いところでね!この(ヴァイオリンとオーボエの甘い旋律です)!

ううん、また(美しい旋律を)聴かせている!

それで最後にちょっとこの回想するような感じで弱くしていますね!

今度は下(バスの動き)を見てみましょう!

それでここでヴァイオリン1と2で増強して、それでこのヴィオラとバスは、ここから上げて、これで持ち上げてますよね!だからすごくモチーフがブンといくように来ている!

それでまた潜ってくる!下の方に意識が来て!高い低い方できて、

そうしたら高いところでピン、管楽器を上手く使ってますよね!

すごいここは柔らかかった!全体的に鳴ってる、tutti(合奏)と書いてありますね!すごいソロっぽくやっているんですよ!バイオリンと!

ここからフーガ、フガート

これ(新しいパートが入ってきます)ね!

下の二声が応じてきました!

これすごいですね!下のチェロの流れ!

高いところから入ってきました!これ下も意外と流れが動いて、動かしている!これは上がって激しく動いている!

おおここで全体でパパン、パパン、下がパーンと空いて三声になり、

応じてきた!

高いところへ行く!ここでちょっといつものフランス様式、音が#で転調気味!

これモザイクのように上がってきて、ちょっと(盛り上げてきます)!

ね!面白いですよね!これすごい一段ずつここからずっと下がってきているんですよ!

今度は下からググンと上がってきた!

ここ全体がまとまった!

ここ!止まった!(チェンバロのカデンツァが少し入り、)思わせぶり(笑)

という感じで、もうかなりヘンデルもコーダーの部分が短縮されて、それで次の美しい(Air、Adagioの部分が来ます)!

ここ(細かいアーティキュレーション)で溌剌としていますね!タンタンタンと!

こういうヘンデルの人懐っこさというか、こういうところがいいですね! ヘンデルらしいというか!

このトゥルルーンと上がって、直ぐに下がるとか、こういうのヘンデルが好きなんです!

こういう細かい表情付けとか、これもヘンデル節(笑)

それでこういうふうに流れがいいでしょうと!つながってきている。少し転調気味になっているでしょうと!

ここすごい!

上がってきて載せてきたら、結構バスが動いて、

それでここ短調ぽいでしょという感じになって、

それで上がっていきなり(主調に)戻るんですよ!

結構まあ中の間が動いているでしょ!

それでもう一回低いところで同じ組み合わせになって(リピートして)戻る!

ね!なかなかいいんですよ!ここの動き!バスの方がやっぱり転調したところは、根音をすごい意識させるために増強されている!

もうこれで元の調にピューンと戻るんですね!

それでフーンと思わせて、最後にもう一回(エコーのように)来るという、

これがヘンデルですよ!

という感じで楽しめたんと思うんですけど!基本的にヘンデルのこの中で本当ここでフランスの序曲が終わって、ここからはエール(Air)という感じがしましたね!

次のところから行くとここからAir、その部分に当たるんですけど、だけれども基本的にこの曲においては、この上の曲はここのところまで最後までということで、次からレシタティーボに行くということでして、

ここまで聴いてしまいますけど、基本的にはフランスいう発想でいえば、ここでめちゃくちゃ短いコーダが、この辺りから最後に戻ってきて、この辺まではフガートでしたから。それでコーダになっちゃうんですけど、そこからはエールなんですよね!本当にAndanteですから、もうフランスのairということも楽しめたと思います!

ということで今のヘンデルの「アレクサンダーの饗宴」の序曲ちょっと覚えていただきたいと思うんですよ!

それで真打これをモーツァルトはどのように編曲してたかということなんですよね!それを見ていきたいと思うんですけれども、それをちょっといきましょうね!

これなんです!つまり二つ用意してまして、これがモーツァルトが編曲したもの、こちらは先ほどのヘンデルの序曲、じゃあこれは二つどうなのかと見てみるんですよね!

例えばこの五本あるところ、これどうなんだって言うと、これ殆どここと一緒なんですね!この部分と殆どモーツァルトは書き換えてない! 言ってみれば、ちょっと表情を加えるためにここをちょっと強調して加えたとしても、ほぼモーツァルトはきちっと踏襲してますよね!

このヘンデルの元の譜をここの部分は!ところが一番上のところ、フルート1にオーボエ1にホルン1にホルン2、相当これ管楽器を増強してるんですよ! すごいことが言える!

じゃあ増強する動きにはどうするか、そもそもヘンデルは一番上の所のこのオーボエ1,2で書いてありますから、ヴァイオリンのプリモに沿って、まあいってみれば、1,2というのは、これ結局、平行和声的にモーツァルトはきちっとリアリゼーションして書いてるけど、ヘンデルは平行和声的に沿わせてたんですよ!

要するに三度でビンと一緒に行くとか、綺麗な協和音程で三度でいっていますからね! 1,2がスプリットして、一緒にここは吹いてスプリットして2つの声部になってますから、これも!

大体そうそういうふうに協和音程です。だから一応ヘンデルも管楽器を使ってないことない。でもモーツァルトは弦楽器と同じぐらいのね音量でやってるんですよ!

これものすごくオーケストレーションの上で特徴的だと思った!私は!これでしかもすごいことがあってですね!基本的にこの旋律に沿わせて、ここなんかも、これを応じて、書いていますね。これをここに書いてますね!

それで、まああんまり管楽器でトゥルルーン(シュライファー音型)はできないし、管楽器というのは基本的に私は思ったんですけどね! すごいやっぱりバイオリンと違うのは、ヴァイオリンというのはその擦ったその弓で弦を擦る瞬間が一番やっぱり大きいわけであるし、

そこで動いて、ある程度は長い音は出るけれども、なかなかやっぱり安定しては出にくい。

逆に管楽器は細かいうん動作がばやるほどすごい細かいトゥルルーンとはできないけれども、逆に長所があって、すごい安定した長い音を出しやすいです。

このように全音符がありますように。だから管楽器の音は共鳴して強振して鳴るわけだから、その管の中ですごい空気感というか、バーンと抜けが良いんですよ!高音の抜けが!

ものすごい抜けがいい!それでここでパーンと鳴らせることによって、奥行きと深みがでてくる。

その背景のこれだけに鳴っていると、すごく、まあよく古典派とか、もうそれより後の交響曲とかに慣れた人が聞くと、バロック音楽というのは、非常にこじんまりして聞こえるわけですよ。

結局近いまあ弦が近いところで動いているから、まあ低音と高音で音程の距離はあるけれども、非常に音が固まって聞こえるんです!

ところがこの管楽器を加えることによって、オクターブ上とかを吹くわけでして、もっとしかも音が、管楽器は高音でピンと抜けてくれる!

だから絶対に背景で鳴りが、全体の音場の大きさとか、細かい微弱な残響とか、ピアニシモとか、そう表現をするには、もうすごい管楽器は役に立っている!

その空気感とか雰囲気という、その柔らかくて優しい音だから、管楽器とは、弦楽器にも一応あるけれど、倍音もよく出るから、すごい音が本当に抜けがいいんですよ!

もう本当に私にすごく思ったのがレコードなどを聞く時でも、すごい高音までよくリアリゼーションしているものは、抜けがよくて気持ちいいんです!

でもやっぱり中音域ばかりですと、音は固まって聞こえて、なかなか音は伸びやかさの少ない。ということと同じでやっぱり弦楽器のところは中音域ぽいところをいって、管楽器が入ることによって、抜けも良くなって、

管弦楽という言葉通り、相補的に弦合奏と管合奏が来ることによって、やっぱりオーケストラ!今、我々が考えてるオーケストラになってきていると言えるんですよね!

この時代に管楽器の能力が高まったっていう、細かい動きもこういう動きもできるようになってきたということも含めて発達したから、バロック時代も使いたかったけど、使えなかったっていう部分はあるんですよね。

その楽器の発達上もありますからちょっとそのあたりもねすごいことが、このフガートになったところ、ここオーボエが一番こういうの細いのをやりやすいんですよ。

ファゴットもやっぱり管楽器は長くなれば長くなるほど反応速度があって、それはヴァイオリンの方が直ぐに細かい動きをしやすい!

フルートとか、ファゴットは、空気を入れてから音が出るまでの反応(が遅いですが、)オーボエはリードがありますから、音が安定して直ぐに出ることから、モーツァルトはこのように書いたんだろうと思うんですけども。

そう見ると、ここのところの下の付点とは関係なく、ここにを和声的に書いている!これどういうことかといったらホモフォニックなんです!これにある通奏低音で示唆されるその和声を背景にパンとやることによって、ものすごいこのイメージ!

ここだけの動きだと線的に聴こえちゃうところが、線と全体の空間でもう立体的に聞こえるようになるんじゃないかと期待できる!

モーツァルトはそれを考えて絶対これを入れたと私は思っております!

それでかつここなんかずっと鳴ってますから、もうめちゃくちゃ管楽器がもう弦楽器を圧倒するぐらいの(鳴りです!)それでここのところで一緒に下がって、上が一緒に合ってるんですけど、それでここからフガートもねこう一緒に入って、もう弦楽器と対等にやり合っているんじゃないかということで楽しみに聞いていけたらいいなと思うんですよね!

じゃあ次はモーツァルトが編曲したヘンデルはどうなるか、行ってみましょう(Handel & Haydn Society · Christopher Hogwood)!

すごいやっぱり背景が鳴ってますよね!

それでフランスらしい装飾でしたね。付点リズムも健在です!

それでここで後で加勢してくるんですね!

ブワーン!と音量が上がってくるんですよ!

それでここもなんかこの感じがヘンデルがやりたかったことをより増強している感じ!

すごいでしょ!ここ最後は全部で合奏(tutti)だったからforteでボーンときちゃった!

うん、(管楽器の)鳴りがいいですよ!

この下がるところも後ろで何か柔らかさという、バロックの方はちょっと硬い感じはするけど、音がすごい軟らかくなっている!それでここはすごいやっぱり鳴っています!

それでここの所も元のリズムの付点リズムを失わないように、このエピソードみたいな感じで、このヘンデルらしいところをモーツァルトが反応して、管楽器でもっと(際立たせています!)

最後でpianoだったところは、ちゃんとヘンデルの意図を汲んで、モーツァルトは守ってやろうとしている!

それでオーボエとヴァイオリンが一緒!

ヴァイオリンとオーボエがここで一緒になり、ここどんどん大きくなっている!

ここは後ろで鳴ってる!こっちは一つずつ下がっていく!

ここは止まってる!

ずっと後ろで背景が鳴ってますよね!

ここで切れた!

ここで少しずつですね!

それでここはパッチワークみたいになっていたところ、後ろ(の管楽器)は支持をしているこの和声をすごいやっぱり表現してますね!

ここを邪魔しない、この後ろの所で管楽器が来たでしょうと!

ここはポン、ポンと面白いですよね!すごい瞬間的に変化をもたらした。モーツァルトはずっと鳴りすぎると(おもしろくないと感じたからです)!

これすごいちゃんとバスを沿って、おお!細かくなったリズムが付点じゃないんですよほうがいいんですよ!

最後はもう華やかでしたよね!すごい最後モーツァルトが盛り上げてきちゃった!それで(Andanteに入りまして、)

ここのところ(ファゴットとフルート)はヴァイオリンをちょっと先取りをして(エコー効果を際立たせてい)るんですよね!

ここもいい!このリズム!

これはすごいオーボエで増強!

まあ、ある程度ここのところはヘンデルのオーボエと似てますけどね!そんなに大きく改変してない!

ここでファゴットとフルートが、おお(ずれてやってくるのが見事)!

ここのところです!うん!

やっぱりヴァイオリンの1を沿ってるわけだから、かなりこれヘンデルみたいに忠実ではありませんか!?

それでここも!

少しずつ音量が上がるようになっていますね!

モーツァルトはちょっと細いんですけども、ちょっと軟らかく、

おお!ここの休符が良いですね!

ここ良かった!フルート! ここ短調ぽくなって!

ここはフワーンと来まして受け渡したでしょ!これはモーツァルトの特徴!

この細かい(リズムを)上手くファゴットで頑張っちゃった!

ここは最後のこの反復いいですよね!

おおやっぱりなかなかいいですね!

キビキビ、ここのところ!

ああ、全体できましたね!こっちに引き戻して、この流れに引き戻しているという、ファゴットの使い方が上手い!

それで音量が増してくるでしょう!

それでバスのところで引き継がれて、次の方に流れる!

ここで揃って!ここの流れが良いですよね!

ここのところで少し(休止して)ね!

こんな感じなんですけどね! モーツァルトの

本当に編曲によって、ヘンデルの意図を壊さないように一生懸命、モーツァルトが一生懸命考えて、それでより魅力が引き立つにはどうしたらいいかという、

非常に愛に溢れた編曲だったんじゃないかと思います!まあこの曲自体は元の時代が、やっぱりメサイアよりか、演奏頻度が低いから、珍しいかもしれないけど、なかなかこれも本当にいい曲でした!

モーツァルトの後期の管弦楽法の特徴、その管の受け渡しというか、ファゴットからじわんとオーボエに来て、オーボエからフルートに行くという、こういうところとか、

その音量の変化ですよね!その付け方もすごいなかなか細かいところまで考えてやってたと思うんですよね!

流れなんかも、それでやっぱり管楽器で付点はきついですけれども、その管に負担かけないように、時どきこうやって与えていますよね!

ここに背景に鳴らしているのは、付点リズムなんかをあんまりこの辺はありますから、リズムは複雑で全体の管楽器の全てのパートが複雑な動きを全部きれいに動くっていうのは難しいから、 結構ある意味、これは半分その演奏者の負担を減らすために妥協たというかもわからないけれども、

そういうところとか、だけれども、このパンパンとそういうところも面白かったと思うんですよ!

それで本当に振り返ってみますと、この最後のエールにあたる部分はヘンデルの原譜をリアリゼーションした形であんまりひどくいじってない感じで、ここがちょっと加えてますけどね。

ここは沿ってるから、ヴァイオリン1、2ということでね!これも沿っていますからね!結構ここはちょっと変えていますけどね!ここの下がり方なんかは、

だから結構忠実だったんじゃないかなと思っておりますね!

殆どこの下のパートの方はいじってないと思いました!

そんな感じで今回ヘンデルのこの作品に至るまでの歴史、もうリュリが出てくるぐらいの時代から、シャルパンティエ、それとドラランド、更にグラウプナー、ヘンデルとですね。

もう本当にもう1650年くらいから、大体20年ごとくらいですね! ヘンデルまできて、更にモーツァルトは、そこから50年後ぐらいこの「アレクサンダーの饗宴」をまた再上演したということですけども。

簡単にダイジェストに見えてこれたと思います!今回の一言で要約してしまうと、先ず序曲(Overture)の成立史、それと少しずつ変わってきた形、それと最後は管楽器が入ることによるオーケストレーションが現代のオーケストラに近づいたという、 そういうところも余すとこなくというわけにはいかないけれども、

かなり本質的なラインを見れてこれたと思いました!どうも今回もありがとうございました!

今後ともこういった一つのモーツァルトの作品を見る時にも、色んな流れとともに見ていきたいと思います。今回「音楽史の旅」を楽しめました!ありがとうございました!